甬派客户端记者 王晓峰 通讯员 何嘉莹 周子斐 顾蔚

每逢寒假,“家长忙孩子空”的现象突出,这使得孩子使用手机的时长和频率成了“未知数”。于是,一系列“连锁反应”就出现了:孩子社会阅历不足,网上冲浪遇到别有用心之人时,三言两语就被骗上钩了。更糟糕的是,事后家长报警,有些孩子连被骗经过都说不清楚,这无疑大大增加了破案的难度。

“今年春节假期,涉娃电诈又不少,无非就是‘换汤不换药’的那几类。”宁波公安相关负责人说,在成年人看来,这些骗局相当“简单粗暴”,并且“没有一点技术含量”。但骗子用来“拿捏”涉世未深的孩子,绰绰有余。

其中一笔转账。

正月初三那天,鄞州就发生过这样一起电诈警情,属于“追星+领红包”诈骗的结合体。

小丽(化名)比较喜欢某明星,此前在一粉丝群里添加了一名“同道”作为好友。谁能想到,这个看似平常的举动,竟为之后的悲剧埋下了伏笔。

春节假期,小丽在刷朋友圈时,看到了这名微信好友发布的一条极具诱惑性的信息——扫码就能领取188元红包。在好奇心的驱使下,她扫了码,随后便进入一个陌生页面。

紧接着,页面提示她需要继续扫码,添加一个QQ号才能领取红包。涉世未深的小丽,一步一步地按照要求操作。

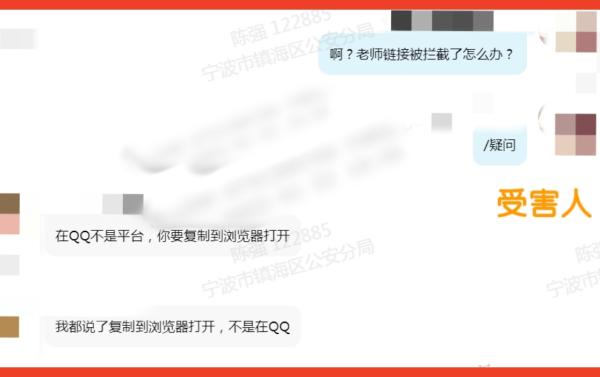

添加QQ号后,对方很快就通过QQ电话联系上了小丽。电话那头,对方操着焦急的语气告诉她,由于她是未成年人,她的扫码操作导致公司账户被锁住了。情况十分紧急,需要小丽拿父母亲的手机来操作才能解锁被冻结的账户,否则公司将面临严重损失。

小丽年纪尚小,听到这样的说辞,满心愧疚,一心想着不能给对方造成麻烦,便急忙跑去拿了母亲的手机。

之后,在对方的步步诱导下,小丽将母亲手机上收到的微店代付款验证码,毫无保留地告诉了对方。她还以为自己是在帮忙解决问题,殊不知,对方利用这些验证码,从她母亲的银行卡里转走了7.8万元。

直到父母发现银行账户资金异常,查看交易记录后,才惊觉大事不妙,赶忙选择报警。

发生在镇海的这起涉娃诈骗案。

在镇海,则发生了一起交易诈骗案件,这次交易的不是“游戏皮肤”,而是实体游戏卡片。

未成年人小王(化名)在家人陪同下报警,称其在小红书上看到有卖小花仙卡片的帖子。与卖家互动后,对方加她QQ好友,之后发来一条某二手交易平台的商品链接及支付账单。怕小王不会操作,对方又让其下载某APP,手把手教孩子操作。

就这样,小王按照指示,打开母亲的支付宝,在“生活缴费”中给对方指定的账户号充值1500元。

“发生在江北的案例更令人不可思议。我们是2月3日晚上接到报警的,孩子拿了妈妈的手机,后来就发现卡里少了1.6万元。孩子说没有进行过操作,妈妈也没在手机上发现可疑APP……”江北公安相关负责人说,无法在第一时间弄清楚事情经过,这对案件侦破极其不利,更不用说分秒必争地去追赃挽损了。

反诈民警告诉记者,针对未成年人的电信网络诈骗主要有五种:

一是游戏交易诈骗。骗子通常会宣称赠送“游戏皮肤”或者“游戏装备”,等孩子上钩后,就会通过“激活费、认证费、验证费”等名目,诱导孩子用家长手机进行转账操作。

二是红包返利“杀鱼盘”。骗子通过短视频网站、聊天工具等发布红包返利虚假信息,诱骗未成年人入群,随后以手续费、转账费、红包费等多种借口来进行诈骗。

三是“防沉迷”骗钱财。骗子以“解除游戏防沉迷限制”为由,通过屏幕共享等手法欺骗未成年人,让其拿父母的手机进行转账。

四是追星诈骗。不法分子经常以“追星”等为诱饵,忽悠涉世未深的孩子。在此期间又会冒充公检法进行诈骗——先是“律师”出场吓唬孩子,然后“民警”上场教操作,最后让其使用父母手机操作,转移钱财。

五是购买、赠送“盲盒”或者“谷子”类。骗子会编造理由,赠送孩子们喜欢的限量实体卡片或者玩具等,诱骗孩子们转账。

防范建议在此——

1、不轻信网络上故意搭讪的陌生人,不轻易添加陌生人为好友,被拉入陌生群时应立即退群。

2、玩手机时,不与陌生人私下交易,不随意进行转账充值等操作。

3、不轻信“免费领取”“大额返利”等说辞,尤其是当对方提到转账时需提高警惕,及时告知父母以防受骗。

新闻多一点:

近年来,针对孩子的各种电诈骗局不断。尤其是节假日,孩子触网的几率大增。又因其相关防范意识较为淡薄,存在自身辨别能力不足等安全“漏洞”,被骗子盯上了,并且诈骗成功率较高。

造成这样的局面,原因主要有两方面:一个是孩子接触手机的时间多了,另一个是家长忙于工作疏于监管。此外,很多家长还不知道,自己的网银密码,孩子比她还清楚。

“家长一定要设置安全性相对较高的支付密码,并且要定期更换,取消‘免密支付’,不要轻易向孩子透露。”反诈民警说,加强对孩子的反诈防骗教育很有必要。“因为手机和上网设备在孩子手里时,他们若是没有反诈常识的话,会把验证码告诉骗子。或者孩子在骗子的诱导下,按照其教的话术欺骗不明所以的家长刷脸支付。”

因此,家长平时一定要经常告诫孩子,上网时不要胡乱点击网站链接或下载APP,天上不会掉馅饼。

“另外还有一件事要提醒家长。我们在不少案件中发现,被骗后孩子怕被责骂,就瞒着不说,结果错失了黄金止损时间。”反诈民警说,当孩子做错事情后,家长要教育他们错在哪里,要让他们学会主动承担,这样才能避免下次再犯。

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号