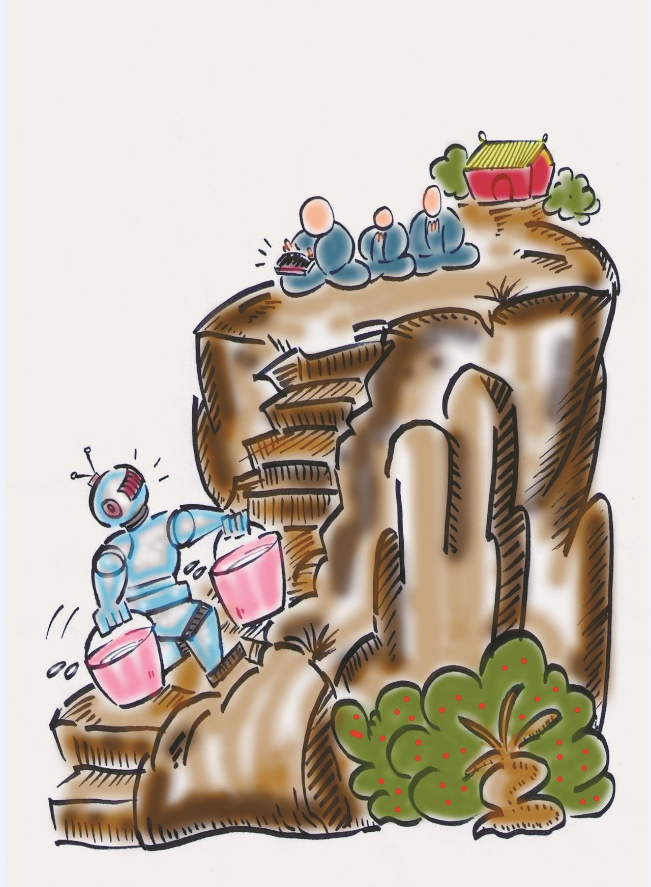

车间里锻造“将帅之才”。(尤才彬 摄)

凌晨5点的宁波舟山港,万吨巨轮卸下星光,智能桥吊抓取朝阳。在这座全球货物吞吐量最大的港口,另一种“硬通货”正悄然流转——

以北仑为例,5年间,38家国家级专精特新“小巨人”企业破土而出,1500余名海外工程师跨越山海。当希腊专家与本土团队共破海底电缆世界纪录,当“95后”工程师在模具车间书写“匠人神话”,宁波用场景与代码证明:真正的“世界第一大港”,不仅吞吐货物,更吞吐未来。

一

在北仑灵峰工业社区的模具车间里,宁波职业技术学院“订单班”学生王明明正调试数控机床参数。半年前,他还是课堂上的青涩学子;如今,他已成为企业智能制造的生力军。

这背后,是北仑“校企直通”的远见卓识——园区78家模具企业与宁职院共建“工匠学堂”,定制化培养人才。仅去年,这样的“订单班”就输送了100余名技术骨干,助力企业月出货额从200万元跃至超千万元。

不远处,翌波光电的实验室灯火通明。该公司总经理杨建春指着电子屏上的晶体生长曲线感慨:“没有这近百人的研发团队,我们的技术可能还在实验室里‘打转’。”3年前,这家企业落户北仑,如今已研发并量产全球领先的LYSO和BGO医疗影像探测材料,成为全球头部医疗设备厂商的“金牌供应商”,2024年产值近亿元。

海伯精工总经理林耀钻揭示的“双向奔赴”颇具深意:通过工资集体协商实现年增长8%的薪酬体系,配合“青年创新工作室”等平台,构建起人才成长的立体网络。这种人才培育机制使企业员工流失率长期低位运行,10年以上工龄员工比比皆是。

而在注塑机行业的国家级“单项冠军”海天集团里,“人才密码”已被浓缩成了四个“万”:全球1.3万名员工中,近万人扎根北仑;3年前创建的“海天技能培训学校”已升级为“海天蓝金领人才工厂”,技术工人通过技能提升最高可获得1.8万元月薪;培训师孔祥成透露,该体系运行3年来已培育近万名产业工人,助推企业去年实现注塑机销售额逆势增长23.8%……

数据无声,却道尽“人才辈出”的宁波逻辑。

值得一提的是,北仑目前已经形成了以海天集团为龙头、聚集上下游企业逾500家的注塑机产业集群和集研发、制造、服务于一体的完整生态链。随着产改的持续深化和高素养劳动者队伍的建设,产才共生的样本,如同一株株创新的梧桐树,在北仑连片成林。

二

宁波的车间里,轰鸣的机床与滚烫的汗水,正锻造着一批扛鼎未来的“将帅之才”。

盛威商学园第十二期学员张吕的工位旁,张张图纸记录着他技术攻坚的每个深夜。扎根喷塑车间三年,他白天全身心投入车间的生产管理工作,晚上学习新技术知识至次日凌晨。他仅用1个月便破解机器人粉房换粉难题,更带领团队优化板材排版工艺,年节省成本近25万元。“在出错中成长,在出丑中成就”,他从不畏惧犯错,勇于接受挑战。如今已是技术部主管的他,正忙于赶赴印度尼西亚建厂的技术准备工作。

他的背后,是盛威商学园“重在炼心,次在练术”校训的显现。盛威商学园从2009年创办至今,已向盛威集团乃至社会输送近百名高管:2015年,28岁的徐洁成为盛威集团当时最年轻大股东;殷永平单枪匹马闯北京,自立门户开拓新赛道,如今已成为盛威通信产业老板;而“创二代”赵蔚,在盛威集团“脱胎换骨”后,让老牌榨菜厂以“零添加”征服Z世代。

让各类人才“人尽其才”,车间如是,实验室亦然。

在海尔施生物医药实验室,杨华瑜博士带领50人团队,用3D生物打印构建肿瘤模型,填补国际领域空白,推动精准医学发展。该团队经过不断努力成功建立了涵盖20余种癌的3D生物打印PTA建模方法学,均为世界首创。这支20%成员为硕士博士的团队,将精准医疗推向新高度。

“新宁波人”张金达的蝶变更具戏剧性。2017年大学毕业实习时,他因高强度车间工作萌生退意,却在离岗前写下万字建议书。离开宁波的高铁列车还没开到上海,企业领导的一通电话,让他铁了心“回到”北仑。

2020年3月29日,习近平总书记来北仑考察,24岁的张金达是在场代表中年龄最小的一位。他笑称,自己是沾了“年轻”的光。多年不联系的老同学打来电话求证:“我在《新闻联播》上看到你了,那真的是你吗?”

次年,他带企业团队回母校招聘,167人应聘4个岗位,印证了他“中小企业藏黄金”的宣言。

如今,这位“95后”工程师又有新动向:率领团队将直径11厘米的EPS刹车马达外壳公差控制在微米级……数据显示,近五年北仑高层次人才数量增长200%。

当车间油污与数据代码交织,万字建议书与3D模型并立——北仑的答案清晰如铁:将帅之才,只在淬火砺剑中诞生。

三

东海之畔,168米立塔如擎天巨笔,勾勒出中国海缆逆袭的剧本。

20年前还蜷缩于民用线缆赛道的东方电缆,如今以10项全球首创技术劈开外企垄断的坚冰。破局密码,藏在人才活水激荡的浪尖。

海缆要成“动脉”,先破“无人之境”。该公司总经理夏峰深谙此道:建院士工作站聚顶尖智慧,设专项激励引创新奔涌,依托国家级博士后工作站等创新平台柔性引才,更跨海邀来希腊“技术鲇鱼”——一位深耕超高压海缆的洋专家,带着高电压柔性直流技术踏浪而至。

当希腊精密遇上宁波韧性,不仅催生全球最高电压等级海缆的落地,更孵出一支深谙国际规则的创新尖兵。从66千瓦风电项目到漂浮式风机动态缆安装,跨国智力在高压绝缘、深海抗流等“卡脖子”领域凿山开路。

“外脑”入局,激活一池春水。

德国专家助力海天集团突破“卡脖子”难题,日本团队为赛维达研发9000吨级压铸模具……全球智慧在此汇聚,擦亮“中国制造”金招牌。据统计,在北仑,海外工程师已助推企业新增产值超百亿元。

向海而生的基因,更催生了一批“破风者”。

林涧蜗牛创始人林锦涛,依托梅山保税港区搭建跨境独立站,年销售额3600万美元;天正模具的团队以镁合金尖端工艺叩响新能源汽车未来之门;宁兴优贝年发货4000万单,把100多个海外品牌引入中国。

今日宁波,既有吞吐寰宇的大港磅礴,亦有星光汇聚的人才银河。

当人才政策让数万张年轻面孔安家,当希腊专家的咖啡杯与宁职院学子的工具箱碰撞出火花,这座港城终将读懂:潮水冲刷出的不仅是深水良港,更是人心与智慧的锚点,是人才辈出、人尽其才、才尽其用的暖暖春风。

毕竟,种下梧桐的港口,终将成为凤凰的家园。

甬派客户端宁波日报 记者 单玉紫枫 金鹭 孙肖

北仑区委报道组 陈旻茗 张若曦

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号