积聚的香灰,内部温度轻松突破400℃。

清明临近,在祭奠先人时,不少市民会燃香烧纸,寄托哀思。但无论是在家中还是户外,这种使用明火的行为往往暗藏隐患,极易导致火灾。3月27日,宁波消防部门就香灰余烬的风险进行了对比实验,并再次呼吁大家:安全、文明祭扫!

实验一

表面无明火,内部温度高达200℃

从以往案例来看,火灾成因除了与市民的不良用火习惯有关,还有香灰自身的“杀伤力”。因此,第一组实验围绕香灰余烬的温度展开。

在江北消防救援大队,消防员点燃3根祭祀常用的香。测温仪显示,香燃烧部分瞬时最高温达到623℃。20秒后,顶端出现烧红的香灰,温度回落,最高仍达207℃。约1分钟后,香落下一截。此时,测得香灰表面温度为150℃。

消防员随后搬来了一台电风扇,以轻柔风力将香灰吹至0.5米外的一处事先固定好的纱帘处。2秒钟后,纱帘上缓缓出现轻烟,并烧出了一个指头粗细的小洞,温度上升至200℃。

“别小看了香灰,灰蒙蒙的不起眼,表面无明火,但内心‘火热’。”消防实验人员介绍,祭祀常用的香通常由木粉、粘合剂(如榆树皮粉)、香料及助燃剂(如硝酸钠)混合制成。木粉等天然材料的燃点通常在200℃-300℃之间。如果含有助燃剂,燃点可能降低至150℃-200℃。

事实上,立香燃烧时的实际温度远高于燃点——燃烧中心温度可达500℃-800℃,与烟头温度相当。因此,当燃烧的香头或刚刚掉落的香灰,与纱帘、纸张、塑料袋等易燃物近距离接触时,极有可能引发火灾。

“和烟蒂一样,香灰也不能随意丢弃,否则就是个‘定时炸弹’。”盛志庆介绍说。

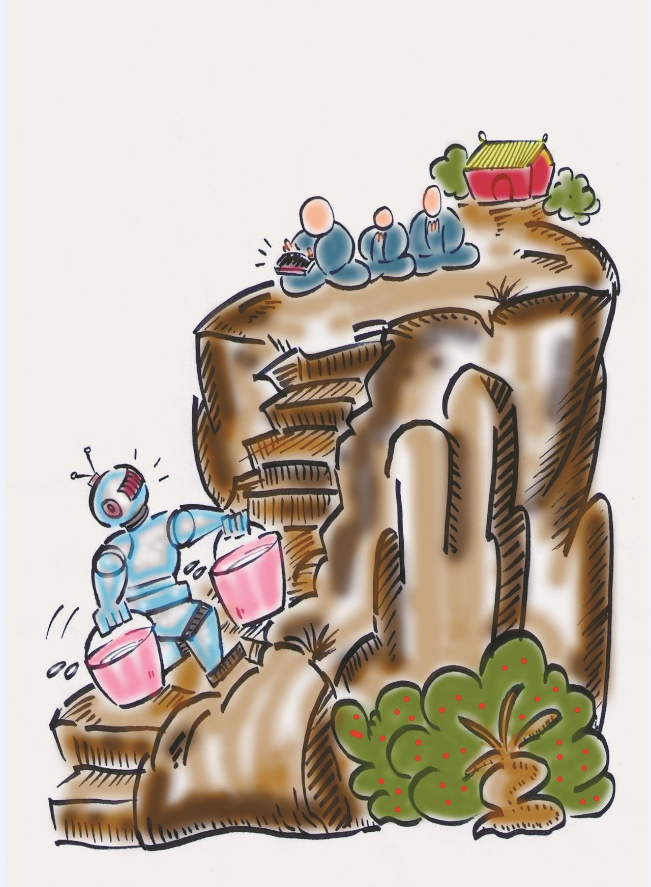

积聚的香灰内部温度较高,很容易引燃枯叶、树枝等杂物。

实验二

多种燃烧物混合堆积,“内火”更大

清明节期间,户外扫墓引发的火情,除了有燃香烧纸导致的,香灰阴燃也有不少。

第二组实验在户外开阔地点展开。实验之初,香、纸钱等燃烧过后的香灰表面已无明火。但1分钟后,测温仪显示香灰余烬内部温度仍高达537℃;至第5分钟时,温度更是上升到了555℃。

简单对比来看,第二组实验中,“混合打包”后的香灰余烬,比第一组实验中香燃尽的香灰温度更高。

“香灰余烬主要由燃烧后的无机物残留物构成,包括钾、钙等金属元素,以及碳酸盐和少量矿物质。”消防人员介绍,香灰若未完全冷却并大量堆积,内部可能残留未燃尽的木纤维或助燃剂(如硝酸钠),形成隔热层,导致热量蓄积,“这可比几支香的香灰‘能量’大多了。”

值得警惕的是,一些铝箔纸的表面涂层在燃烧过程中会持续释放高温热量,再加上一些香灰中“潜伏”的助燃剂,极易再次复燃。

果不其然,实验中,当电风扇将香灰余烬吹散后,仅仅过了1分钟,一米外散落的几张黄纸开始燃烧,并引燃了枯树枝等物。3分钟后,现场杂物燃起大火。

肉眼可见香灰在阴燃,明火慢慢烧着了枯叶。

消防提醒

风吹可能降温,也可能助燃

今年1月25日,江北区榭家路一家棋牌室的店主凌晨燃香祈福后,将余烬倒入麻将桌上的铁盆中,谁知数小时后引燃了周边杂物,导致火灾;去年11月15日,江北铸峰路上一户主早上点烛烧香后,未将香烛彻底熄灭后离开,引燃周边杂物导致火灾……据调查,在这些火灾中,一些是香灰撒落引燃下方可燃物,另一些就是上述实验中的“风吹”的因素。

消防部门特别解释:在大家的印象里,尤其是在户外,香灰被风吹散,会散热更快,能起到降温的作用。其实,这只是一种可能,还有一种可能,就是被吹散的香灰也会因高温积聚复燃。

“香灰内部本就积聚了大量热量,尤其是混合了锡箔纸、‘金元宝’等祭祀物品的灰烬。一旦被风吹开,那就与氧气形成了充分接触,反倒增加了起火的可能。”消防人员介绍,在这种情况卡,复燃并转为明火只是时间问题。扫墓时,周边易燃物较为集中,此类混合堆积物可迅速引发明火。如果失去控制,甚至可能转变为山火。

如今,各地提倡以低碳环保方式寄托哀思,减少焚烧纸钱、燃放鞭炮等传统习俗带来的环境污染和安全隐患。消防部门在此提醒,如果在祭奠或扫墓时使用明火,一定要对香灰及时进行土掩、水浇等处理,避免混合堆积。尤其是4级以上风力时,更要避免露天焚烧,防止阴燃物质扩散。

宁波晚报记者马涛 通讯员徐圆圆

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号