有些故事,灿若繁星,悄然触动我们心底的柔软。它们没有气壮山河的壮举,却因纯粹的善举和坚守,绽放震撼人心的力量。

又是一年清明时。3月29日,在余姚市第一公墓惠民墓区青翠的树木下,余姚市第四高级中学的20名同学在钱剑波老师的带领下,将54袋长年无人认领的逝者骨灰安放入“无名逝者之墓”的墓穴,撒上菊花,覆上黄土。余姚市民政局工作人员在上面种上杜鹃花,全体鞠躬、默哀。

11年间,这个由高中生发起的公益生态葬项目一路接力、尊重生命,让243位无名逝者以生态且有尊严的方式找到归宿。

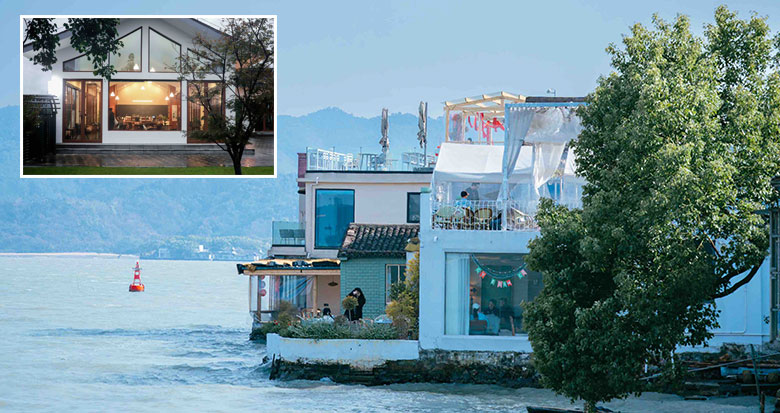

无名逝者之墓。

骨肉归土,为无名氏寻一个“家”

延续往年传统,中午12时,师生准时来到余姚市殡仪馆接灵。他们戴上洁白的手套,取出大红布,小心翼翼地包裹好装有逝者骨灰的白色箱子。在师生的护送下,骨灰箱被抬上灵车,前往公墓。

淅淅沥沥的小雨,轻打在树叶上,沙沙作响。作为护送队中资格最老的一位同学,祁嘉逞此刻的心情,宁静而澄明,“当初参与这个项目是为了弥补心中的一些缺憾。外婆因病去世,我只在她病危那天才回到家里,愧疚感久久萦绕。那之后,内心深处好像有另一个自己在说,有些事你能做!”

祁嘉逞通过义冢项目了解到,一些逝者骨灰在殡仪馆存放了十年、二十年甚至更长时间。他们可能是来自外地的异乡客,打拼了一辈子,故乡回不去了;也可能是没有亲人、无儿无女的老人去世了,死后也无人料理后事;还有一些是跟自己差不多年纪的人,甚至还有襁褓中夭折的婴儿,还没来得及长大就永远离开。

“假如人有灵魂的话,我想为这些孤独漂流的灵魂找一个‘家’,用生命影响生命,微光影响微光。”说到这里,祁嘉逞的眼神中透出坚定的力量。

高一学生林彬,曾经在初二那年以社会志愿者的身份参加过活动。两年后,他考入余姚四中,继续跟随钱剑波老师做这件事。“刚开始,我还有些担心。但当我真的置身于那个氛围里,了解一个个无主骨灰背后的故事,不再感到害怕,而是油然而生一种使命感。”林彬说,“每一个生命都有平等的尊严,包括他的消逝。”

简短的仪式后,师生们将骨灰安放入方形墓穴,轻轻剥落白色、黄色的菊花花瓣,随后撒下,覆上一层黄土。所有参与者在墓碑前鞠躬,肃穆默哀后献上鲜花,寄托哀思。

无名逝者在这里,以另一种方式留存世间,源于自然,归于自然。“当我将花瓣撒向泥土时,忽然想起《礼记》中‘骨肉归土’的训示:泥土覆盖的不仅是无名者的遗骸,更在年轻生命心中埋下敬畏的种子;死亡不是戛然而止的休止符,而是万物交响曲中永恒的变奏。当我们的校服沾着骨灰与山泥回家时,衣褶里抖落的,都是生死教育的金屑。”高一学生吴烨鋆说。

吴烨鋆的妈妈是余姚四中的老师,十分支持孩子参加义冢活动。“孩子能借此学到课本之外的知识,还能提前融入社会,尽自己的一份力,这多有意义呀!”吴烨鋆妈妈说。

活动现场。学校供图

11载义葬243名逝者,数字背后是坚持的力量

2014年,该校2016届的5名学生在调查余姚墓地费用时,得知殡仪馆里存有大量无主骨灰,且存放时间普遍超过15年。在学校综合实践课程老师钱剑波的指导下,同学们开展无主骨灰公益生态葬项目的课题研究,拟了《关于建设余姚义冢的建议》交给余姚市民政局,建议设义冢,将无主骨灰以树葬、海葬等生态葬的形式安葬。

“‘入土为安’本就是中国人的传统观念,有什么好的办法帮助到这些无名逝者?”钱剑波带着学生深入探究下去,但一度也有顾虑。尽管死亡是必然到来的一站,但现实生活中,谈这件事仍是比较忌讳的。

“没想到活动发起后,这群孩子保持了很高的热情,有的班级四五十个学生,将近一半同学想加入进来。大多数学生都是经过家长同意的。”钱剑波说。

因为一开始,无主骨灰的处理没有具体的政策条文,国家和各级地方政府殡葬条例都没有具体规定,前面几年同学们主要是调查余姚殡仪馆无主骨灰积压情况,向民政局提出解决建议。

直到2018年,浙江省殡葬改革的相关条例出台,余姚民政局以此为契机,“衍生”了政策依据,“义冢”项目才得以施行。在各方协力推动下,那一年,余姚下葬40名无名逝者。这也是师生首次的义葬之旅。

“之后,2019年26名,2020年因为疫情停了一年,2021年36名,2022年11名,2023年41名,2024年35名。今年是下葬人数最多的一年,达到54名。”钱剑波老师在报出一串串数字的同时,心中也是感慨万分。

“历时11年,义冢项目从1.0调查阶段到2.0实践操作阶段再到3.0常态化实施阶段,我们已经下葬243名无名逝者。”钱剑波老师说,这个项目在一届又一届的学生努力下,赢得社会的广泛认可,三次获得全国中学生领导力展示会奖项,被肯定为“国内学校极少见的生命教育形式”,具有实验性和探索性。

“这是一门永远不会毕业的课程”

什么样的情况算无主骨灰?余姚市民政局党组成员、副局长胡文书介绍,这里大致分为三种情况:家属放弃取回的骨灰、寄存后长时间未续费的骨灰以及无名氏死亡后经公安机关开具火化证明后的骨灰。

“无主骨灰问题,全国各地都有。很长一段时间,在政策成文没有出台的情况下,我们会定期将无主骨灰以生态葬的方式埋在山上,主要是2000年以前的骨灰。无人认领的逝者骨灰,即使长时间未续费,也会谨慎考虑安置方式。”胡文书说。

令人欣喜的是,随着社会的发展和进步,无主骨灰现象正在逐渐减少,这几年余姚无主骨灰下降速度十分明显。余姚市民政局社会事务科工作人员表示,生态节地葬代表了殡葬改革的方向。2024年下半年,余姚市启动建设国资经营的大型公墓,并专门开辟无名逝者区块,目前该工程正在积极推进中,有望在明年建成,“我们希望未来无主骨灰这个数字是零”。

有37年教龄的钱剑波老师,主课老师当了20年,剩下17年把精力都用在了综合实践课程中。他说,以前当语文老师的时候,课本里会有生离死别的情节,自己会顺带跟学生聊一下“生命教育”,但大多停留在口头上。而现在的“义冢”项目关怀的特殊群体,让学生有了更多真情实感的体验,其境遇会自然触发人类的怜悯情怀,阅历已深的成年人愀然动容,涉世未深的中学生也会感受到生死之大。

就如参加过活动的同学在作文里写的:“原来课本里的‘尊重生命’,不是背诵考点,而是给无名逝者一个开满杜鹃花的春天。”“以前总觉得死亡很遥远,现在每次经过胜归山,都会对着那里望一望。活着就要把每一天都过成不会遗憾的模样。”

采访快结束时,再过一年就要退休的钱剑波老师,坚定地表示会坚持做这件事,“这是一门永远不会毕业的课程,我想继续带着孩子们做下去。”

宁波晚报 记者 樊莹 马亭亭

通讯员 邵佳欢 储天锋 文/摄

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号