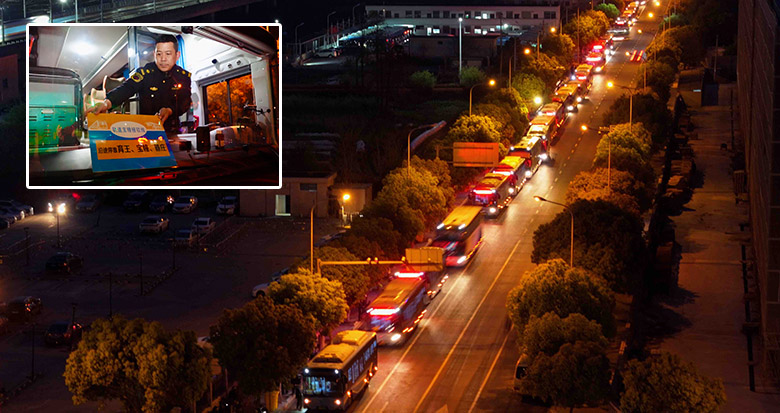

王伟和敬老院工作人员一起扫墓。

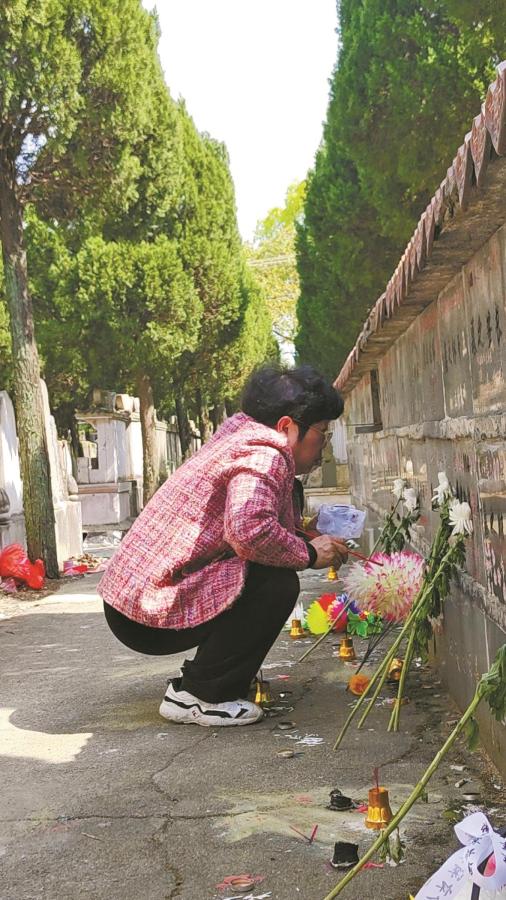

清明前夕,和往年一样,41岁的王伟拎着装满心意的祭祀品,脚步匆匆地来到天园公墓。同行的,还有慈溪掌起镇中心敬老院的7名工作人员。他们穿梭在墓碑之间,将绢花轻轻摆上,把精心准备的糕点、水果一一奉上,随后又认真地除去墓地周边的杂草,逐一祭扫着70多座坟墓。

这些墓中的主人,并非王伟的血亲,而是曾经在敬老院生活过的“五保户”老人。

“阿伯,我们又来看您啦!现在好几个阿姨还念叨着您,怀念您帮忙烧火的日子!”在一座墓前,王伟缓缓蹲下,就像与一位许久未见的长辈聊天,言语里满是思念。

王伟是慈溪掌起镇中心敬老院的现任院长。1992年,她的外婆董彩娣,向敬老院离世的五保老人许下了为其扫墓的承诺。一句承诺,重如泰山,董彩娣、童夏丽、王伟祖孙三代人,跨越33载用温暖的接力,默默践行着这份誓言。

童夏丽为墓碑描红。

那一刻,承诺抚平了生命最后的不安

“浙江好人”董彩娣,是掌起镇五姓点村人,大半辈子都在为村民服务。

1989年,掌起镇中心敬老院建成,心思细腻、和蔼可亲的董彩娣被调任院长,肩负起照顾14位五保老人的重任。

这些五保老人,年纪最大的已过百岁,多数也已八九十岁。死亡,成了他们难以回避的话题。“等我走了,骨灰就留在殡仪馆吧,反正咱们这些无儿无女的人,清明也不会有人来扫墓……”看到同院好友生病后,陈国良老人有些消沉。

董彩娣听后,心里像被重重击了一下。她握住陈国良的手,坚定地说:“阿良伯,您放心!你们都是我的亲人,只要敬老院还在,就绝不会让你们被遗忘。以后每年清明,我都会来看望大家。”尽管董彩娣立下了誓言,陈国良心中的疑虑却仍未完全消散。

1992年清明节,天还未亮,董彩娣就开始忙碌起来。她精心整理好绢花,带着行动方便的老人们前往天园公墓。当第一朵绢花轻轻放在墓碑上,陈国良站在一旁,嘴唇微微颤抖,脸上终于露出了久违的笑容。

此后,无论烈日炎炎,还是寒风刺骨,董彩娣每年都会精心准备祭品。在每座墓碑前,她都会停留许久,讲述着敬老院的新变化,诉说着生活中的点点滴滴,如同与老友促膝长谈。

王伟(左)和外婆董彩娣(右)。

岁月有痕,爱与责任永不落幕

2008年,董彩娣退休,女儿童夏丽接过了院长的接力棒。

童夏丽每天清晨5点多就起床买菜,随后开始一天的忙碌:巡查每个房间,陪老人聊天,带老人看病,烧菜做饭……一直忙到晚上6点多,回家前还要再查一遍寝室。365天,全年无休。即便如此,童夏丽从未有过怨言:“母亲20年来,每天都是这样照顾‘家人’的。她许下的承诺,我一定要做到,为老人们扫墓也不例外!”

2020年清明节,79岁的董彩娣像往常一样前往墓园。在一处陡峭的台阶前,她不慎踩空,重重摔倒在地,膝盖和手掌鲜血直流。这次意外,让她再也无法亲自前往墓园。

童夏丽深知母亲的牵挂,她赶到母亲床边,紧紧握住母亲布满青筋的手,坚定地说:“老娘,您放心!墓园里每座墓的位置,我都记熟了,阿伟也在慢慢接手,老人们的心愿,一定不会落空!”

“永康伯喜欢吃糯米饭,要给他摆上”“尧林伯喜欢吃青团,别忘记带”……随着需要祭扫的墓地不断增加,当年的承诺愈发显得沉甸甸。每次清明前夕,童夏丽都会细细叮嘱女儿王伟,从祭品的摆放,到祭扫时的言语,事无巨细。王伟也用心聆听,认真铭记。

如今,王伟成为了掌起镇中心敬老院的第三任院长。她回忆起小时候,敬老院就是她的“外婆家”。“那时候,外婆一心扑在敬老事业上,连大年三十都常常不回家。外公没人照顾,家里人多少有些不理解。直到长大,我才明白这份事业的伟大,理解了外婆那句‘像对待家人一样对待老人’的分量。”

33年来,董彩娣、童夏丽、王伟祖孙三代人,用日复一日的坚守,践行着对老人们的承诺。70多座墓碑,铭刻着逝者的名字,更见证了这份跨越血缘的人间大爱,彰显着一诺千金的高尚品格。她们的故事,如春风化雨,温暖着每个人的心灵,激励着更多人投身到关爱孤寡老人的行动中,让这份爱与责任,世代传承。

宁波晚报记者吴丹娜 通讯员张天红 孙佳韵 茅译文

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号