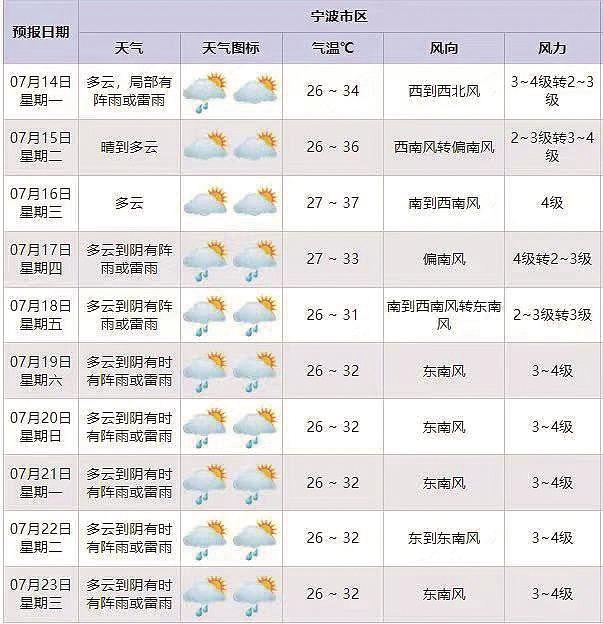

新的一周(7月14日到7月20日),火热开场。据宁波气象

7月12日下午,东海热带扰动加强为热带低压;到7月13日11时,其中心距离日本九州岛西偏南方向约580公里,并以每小时25公里左右的速度向东偏北方向移动,逐渐远离宁波。

7月13日凌晨,今年第5号台风“百合”在西北太平洋洋面生成;到7月13日11时,其中心距离日本东京南偏东方向约1080公里,近中心最大风力8级(18米/秒,热带风暴),七级风圈半径110公里-280公里。

据中央气象台消息,“百合”将以每小时30公里-35公里的速度向偏北方向移动,强度逐渐增强,并向日本东部一带沿海靠近,未来对我国无影响。

天气舞台已“清场”,是时候展现副热带高压的“实力”,我们也将在“热辣滚烫”中迎来号称“一年中最热”的三伏。

骄阳似火的“副产品”是蓝天白云。记者石承承摄

1

今年是“缩水版”三伏

根据传统的干支纪日法,以夏至后第三个庚日作为初伏的开始,立秋后第一个庚日为末伏的开始,而初伏与末伏之间的就是中伏,总称为三伏。

对大多数人来说,干支纪日法是陌生的,或许我们可以这样理解三伏:夏至这一天,太阳几乎直射北回归线,但对我国大部分地方而言,此时近地表的热量还处于积蓄过程中;每天吸热多,散热少,一天天累积,热量逐日增加;等近地表累积的热量达到高峰,三伏也就到了。

庚日的循环周期为10天,因此,初伏和末伏的时长固定为10天,中伏的天数则随庚日变化,有时是10天,有时是20天,从而导致三伏的总天数在30天或40天波动。

今年的三伏是有些年头没见的“缩水版”三伏。7月20日入伏,8月18日出伏,初伏、中伏、末伏各10天。而上一次遇到“缩水版”的三伏,已经是2014年。

三伏“缩水”,是否意味着火热滚烫的日子会少一些?

今年的立秋在8月7日,末伏则要从8月9日开始。换句话说,末伏完全在立秋之后,出现“秋包伏”的格局。民间有句老话叫“伏包秋凉飕飕,秋包伏热死狗”,由此可见,暑热未必会因为三伏“缩水”而“打折”。

2

新的一周“火热开场”

三伏还在路上,火热滚烫的天气已“面露狰狞”。

据中央气象台7月13日发布的消息,随着大陆暖脊东移,与西伸的副热带高压合并增强,笼罩我国中东部的高温范围将进一步扩大,强度将进一步增强。

其中,河北南部、河南、陕西关中、湖北西部等地是高温核心区域,不仅高温持续时间长,未来七天高温日数可达6天-7天;而且高温强度强,部分地区还将出现40℃以上的酷热天气,局部地区的最高气温甚至可能接近或突破历史同期极值。

在7月14日到7月17日,我国四川盆地、江淮、江南、华南等地也将出现阶段性高温天气。

就拿我市来说,7月15日到7月16日,受副热带高压增强影响,晴热天气“返场”,届时最高气温将飙升至36℃到37℃,局部地区最高气温可达38℃到39℃,防暑降温工作不可松懈。

好在有雨水不时来“灭个火”。据中央气象台7月13日发布的中期预报,未来十天,华南、江南、华北北部、东北地区及云贵等地降水日数为5天-8天,累计降水量较常年同期偏多3成-6成。

从7月17日开始,我市也将从前期的晴空万里转为“突然暴风雨”的多阵雨或雷雨天气,并将持续到7月下旬初期。届时我市的炎热将有所缓和,最高气温跌至32℃左右。

此外,从目前的预报看,未来十天,西北太平洋将有1个-2个台风生成,并可能于7月中旬后期影响我国东南部海域。

3

阴气伏于炽热后

三伏,号称“一年中最热的日子”。

将“一年中最热的日子”称作“伏”,有两层深意:明面上,是提醒人们在如此炎热的天气要“潜伏”下来,取“伏者,隐伏避盛暑”之意;暗地里,则暗示夏至过后,白昼渐短、黑夜渐长,酷热之中已“潜伏”着凉意的影子,蕴含“藏阴气于炽热之中”的内涵。

民间将三伏称为“苦夏”,一个“苦”字,道尽人们在暑气蒸腾中所受的煎熬。《荆楚岁时记》记载:“六月伏日食汤饼,名为辟恶。”过去人们认为五月是恶月,六月因临近恶月,也需“辟恶”,吃汤饼便是应景的习俗。

民间还把因三伏引发的种种不适称为“滞夏”。为避免“滞夏”,过去人们有不少防暑纳凉的“良方”:或通过刮痧、挑筋、针灸等方式排出体内淤积的热量与毒素;或用夏枯草烧水洗手洗脚,或直接用夏枯草叶揉搓手脚,以达到消炎解毒的效果;平日也会多吃些蔬菜瓜果,清肠胃、祛暑气。

为应对三伏的到来,各地有不同的习俗。相较之下,北方的习俗更有“仪式感”,“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”的俗语便是生动体现,每到相应时节,人们总会象征性地吃这些食物。

这一食俗的形成,一方面是因为“二伏”(即中伏)正值夏收小麦丰收,用新麦做成汤面吃,既能满足“尝鲜”的心理,还能让人出一身汗,契合中医“以热制热”的消暑养生理念;另一方面,过去农业技术落后,夏至数伏时蔬菜往往青黄不接,汗流浃背的人们就希望吃一些少油、清淡的饭食。记者石承承

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

支教3年 宁波13位援凉校长载誉归来

支教3年 宁波13位援凉校长载誉归来