甬派客户端记者 戎美容 通讯员 周斯佳 陆艳波

《鄞县通志》有载,韩岭市,宋以来为甬南重镇,商贾骈集,货物辐辏,称“小宁波”。

一个位于东钱湖南侧的村级单位——鄞州区东钱湖镇韩岭村,何以旧时以“市”著称?南宋名相史浩的笔下“中有村墟号韩岭,渔歌樵斧声相参”的热闹景象,又缘何而来?韩岭村昔日的繁华究竟达到何种程度?步入韩岭村的村史馆,答案徐徐展开。

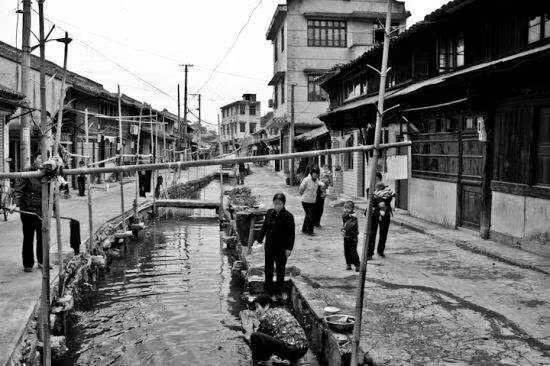

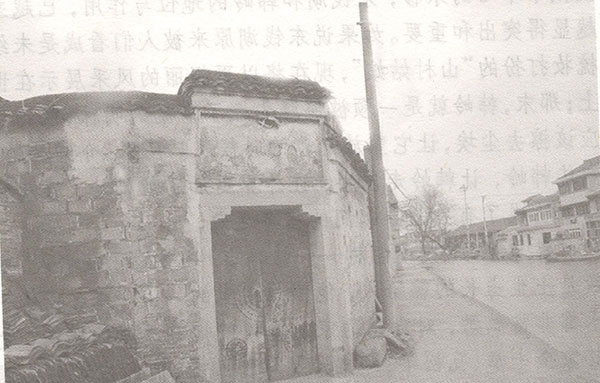

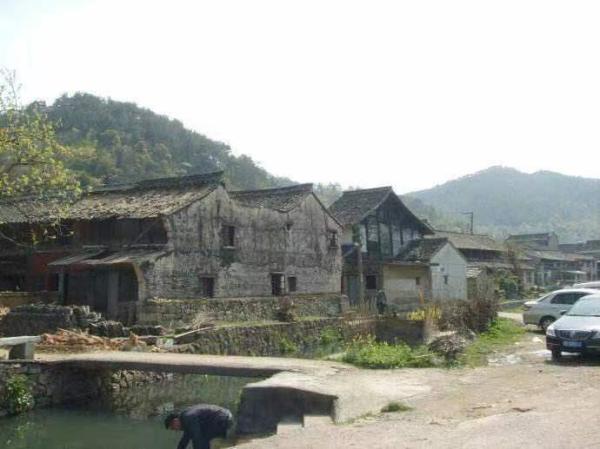

村史馆内韩岭村今昔对比图。

修葺一新的韩岭小学,在仲夏的阳光里格外明亮。拾级而上至三楼,村史馆的落地玻璃门透进斜斜的光束,恰好映亮了“韩岭村史馆”的题字。当灯带倏然亮起,光影交织间,仿佛瞬间将人拽进韩岭的时光深处。

“历史沿革”区的时间轴最是抓人目光。韩岭村坐落于福泉山与金峨山两条余脉所形成的峡谷喇叭口之间,两条清溪一明一暗穿村而过,一条老街纵贯其中。

据考证,唐天宝三载(公元744年)这里已有居民。古时,韩岭村是连接咸祥、瞻岐等镇与东钱湖、宁波城区的交通要冲,人货水陆中转枢纽的地位,使其街市日益兴旺。鼎盛时期,商业、手工业、作坊等大小店铺120多家,有着“浙东第一古街”之称。

村史馆内韩岭村今昔对比图。

年过八旬的韩岭村村民陆德康回忆:“在我小时候,每逢农历五、十的集市日,樵民背着竹木柴下山,象山港的渔民挑着渔获沿湖岸赶来,宁波的百货、山里的干货在此交会,形成了旧时的韩岭‘三场’,即柴场、竹木场、卖盐场。”

“人货运输要依靠船只,那时的船,我们的土话叫‘火轮’。有十多艘,分上下两舱,下舱载货,上舱乘客,能载20余人。”陆德康自豪地说,过去宁波市场的猪肉价格甚至要看韩岭运输情况,足见这个“驿站”之关键。

这些“火轮”曾长期为城乡物资流通、繁荣农村经济贡献卓著,直至1958年盛横公路韩岭至咸祥段陆续开通,韩岭水陆中转功能渐失,“火轮”才退出历史舞台。

村史馆内韩岭村今昔对比图。

循着老物件的玻璃展柜转身,村中的重要“地标建筑”跃然眼前——

1921年,由商业巨贾“买办先生”金吟笙创建的韩岭卷烟厂,是宁波最早的烟厂,《鄞县通志》记载其年产量达150箱;

韩岭小学前身则是清道光年间郑明理创办的鉴湖学堂,历经两百余年沉淀,无声诠释着“耕读传家久,诗书继世长”的古训;

另有创建于1930年的韩岭民众教育馆,作为宁波乡村首家县立教育馆,曾拥有房屋19间、图书12500册,常举办棋类、游泳比赛,为昔日乡村注入蓬勃生气。

一方水土养一方人。在馆内的“人物”区,参观者可以看到直言正直、不慕名利的金忠、金华兄弟;清末民初中国第一位赴美的女大学生金雅妹;清代有布政司郑忠坤;被誉为“中国梵高”的画家沙耆,更曾在韩岭一村民家中栖居创作长达16年……这些从韩岭走出的身影,让古村的热闹不止于商贸,更有精神传承。

村史馆内韩岭村今昔对比图。

从韩水区、韩岭公社、韩岭乡到如今的韩岭村,名称的更迭,深深烙印着时代的足迹。

承载着这份厚重的历史记忆,韩岭古村的保护开发于2006年启动,并于2015年正式动工。开发建设者秉持着“修旧如旧”的理念,主轴老街与水街的历史原貌精髓得以保留,同时引入餐饮、创意商铺、手工作坊、精品民宿等多元业态,2019年10月重新开街。据悉,去年一年,韩岭村游客量超220万人次。

如今的韩岭村,已成为一处烟火气与诗意共生、市井生活与艺术气息并存的“网红”打卡地。

这方小小的村史馆,承载着村落的前世今生。它将千载的渔樵唱和、百年的商肆鼎沸,都凝铸于一砖一瓦,向每一位到访者无声诉说着:那曾支撑“市”之盛名的繁华,虽已变迁,但“韩岭”的名号,依然可以在这片焕发新生的土地上,叫得响亮!

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

连续4晚!宁波为最可爱的人亮灯

连续4晚!宁波为最可爱的人亮灯