一提到脑机接口技术,人们往往会将其归入科幻叙事,比如“血肉苦弱、机械飞升”,比如“人机融合、长生不老……世界首富马斯克也经常炫耀旗下脑机接口公司Neuralink的各种黑科技,将脑机接口描述为“通往人类大脑的操作系统”。

因此,当今天(7月31日)传出国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费的消息时,对于很多人的内心造成了“今夕何夕”的强烈冲击。

据央视新闻报道,国家医保局制定新上市药品首发价格机制,新增了100多项与医疗新技术相关的价格项目,基本形成“价格立项与技术创新并行”的格局。其中,神经系统类立项指南统一设立“脑机接口置入费”“脑机接口适配费”等价格项目,脑机接口技术成熟获批进入临床后,可快速进入临床应用并收费。

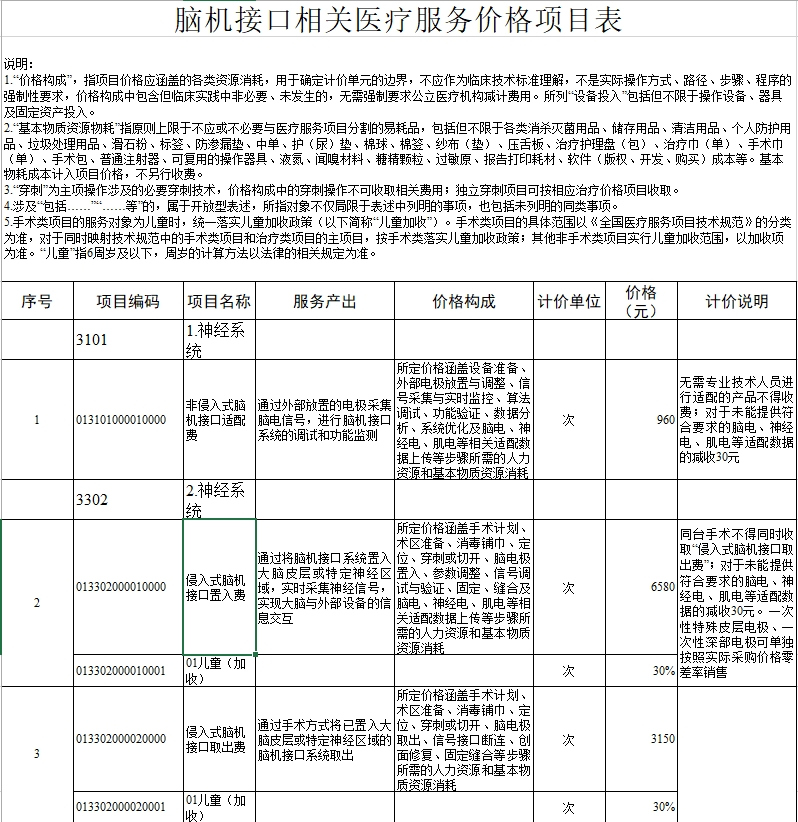

3月11日,国家医保局印发《神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行)》,设立了侵入式脑机接口置入费、取出费及非侵入式脑机接口适配费价格项目。随后,湖北、浙江、江苏三省为脑机接口定价。5月12日,浙江省医保局出台《关于公布脑机接口相关医疗服务价格项目的通知》,其中侵入式脑机接口置入费6580元/次,侵入式脑机接口取出费3150元/次,非侵入式脑机接口适配费966元/次。湖北、江苏两省的同类价格也与此非常接近。

而在大洋彼岸,Neuralink的脑机接口手术费用呢?按照马斯克自己的说法,其在量产后的价格大约为5000美元至1万美元(约3.5万至7万元人民币);考虑术后监测、康复等,保险公司报销后的总费用可能高达5万美元(约35万元人民币) 。

让瘫痪者行走、让失语者“说话”、让盲人“复明”这些不可思议的医学奇迹,或许在不久的未来,将以普通人完全可以承受的低廉价格,在中国率先实现普及。

技术成熟度正逼近临床临界点

脑机接口(BCI, Brain-Computer Interface),指在人脑与外部设备之间建立起实时通信与控制系统,通过检测脑中枢神经信号实现脑与设备直接交互的技术。它被称为人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”,是新一代人机交互和人机混合智能的前沿技术。

当前脑机接口主要分为两类:非侵入式和侵入式。

高小榕采用稳态视觉诱发电位刺激范式进行多人同步非侵入式脑电数据采集实验。图源:科技日报

非侵入式技术如脑电图(EEG)、近红外光谱(fNIRS)等,具有操作便捷、安全性高等优势,已在康复训练、注意力反馈等轻量级应用中逐步铺开。

而侵入式脑机接口通过在大脑皮层植入电极,可实现更高精度、更复杂的神经控制功能,适用于帕金森、癫痫、脊髓损伤、重度偏瘫等场景,是更具突破性的方向。

概念提出于1973年的脑机接口并非新鲜事物,但其落地应用一直受限于技术稳定性、信号解析难度以及伦理监管等多重障碍。在医疗服务体系中缺乏价格锚点,也是阻碍其落地的一大掣肘。

被纳入医保价格目录,反映出脑机接口技术或许已接近临床可用的“临界点”。

临床手术实际成本高达数十万元

一项前沿技术能否落地,关键不在于“能不能做”,而在于“能不能广泛做”。

目前,全球还没有一款侵入式脑机接口医疗器械获批上市。一旦脑机接口技术成熟,在国内快速进入临床应用的收费路径已经铺好,收费将有规可依。

“医疗机构有了收费目录,手术诊疗安排就有了依据,这对新技术落地将产生推动作用。”武汉衷华脑机融合科技发展有限公司常务副总经理倪常茂解释,医院要开展大规模临床试验,需要有力的制度支持。

图源:浙江省医保局官网

众所周知,医疗领域的创新往往意味着昂贵的价格。相较于鄂浙苏三省的数千元定价,侵入式脑机接口临床手术的真实成本高昂。

据了解,脑机接口临床成本每例约为30万元至50万元,包括电极、芯片等设备制造,手术植入、调试,术后护理、康复训练,以及医院管理服务等。为推动技术落地,当前的收费标准只涉及脑机接口设备植入、取出的服务费,额外费用由研发相关方承担。

“对于动辄几十万的费用,有了医保‘托底’,让‘不可能’变成了‘可能’,甚至是康复,最终获益的还是患者以及整个家庭。”浙大四院神经内科主任赵国华表示。

据悉,“第一个吃螃蟹”的湖北还特别将价格设定为“全省最高限价、不得上浮、下浮不限”,体现出政府在控制患者负担、鼓励市场竞争的考量。

国家医保局价格招采司医药价格处处长蒋炳镇表示,希望通过价格政策推动新技术快速进入市场,带来新的市场增量。

产业“落地化竞争”加速启动

从国家层面将脑机接口纳入医保,到多省份出台脑机接口定价,像是一声声的“产业集结号”。在其背后,是数年来国内技术团队持续推进的成果——包括电极材料、信号采集设备、解码算法与康复接口的协同优化,让脑机接口不再只是“实验室可行”,而是正在向“医院可用”快速过渡。

脑机接口并不是一个“单点产品”,而是一条从硬件到服务、从信号解码到康复方案的复合型产业链。

从上游看,脑电传感器、植入电极、神经信号芯片是技术壁垒高的关键部件;中游是脑机平台及算法服务商,主导信号采集、解码与设备对接的闭环;而下游则包括医院康复科、神经专科、康复机器人厂商等,直接对接患者需求。

目前,国内以清华大学、浙江大学、天津大学等为代表的高校团队已建立较为完善的脑机接口研发平台;“杭州六小龙”之一的强脑科技,以及脑虎科技、博睿康、国科环宇等初创企业,也在核心器件、脑机训练系统上取得进展。

站在风口之前,真正的竞争才刚刚开始。谁能率先打通从技术验证到规模落地的全链条,谁就有可能在未来的医疗科技地图上占据一个关键坐标。

(参考资料来源:央视新闻客户端、科技日报、国家医保局官微等)

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号