宁网编前语

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

八十年了。黄土坡上的硝烟早已散去,竹海里的枪声化作山风,但那些镌刻在山河里的故事,依然在阳光下闪闪发光。

宁波日报联合宁波市退役军人事务局和宁波团市委,推出“那些红村的年轻人——全国19个抗日根据地‘共富密码’”系列报道。

我们从浙东抗日根据地出发,开启一场特别的“青春寻访”,寻找那些回到革命老区的年轻人,如何让先辈们用鲜血守护的土地在他们手中变得更加丰饶,去看看抗战精神如何在新时代开出不一样的花。

这是一次跨越时空的对话,也是一场革命薪火的接力。让我们共同聆听这些来自革命老区的时代回响,探寻红色基因的永恒魅力,见证从战火纷飞到走向共同富裕的伟大跨越。

甬派客户端记者 沈莉萍

汽车行驶在蜿蜒的山间小道上,两旁的板栗树上,绿色的栗苞三五成群,像圆滚滚的小刺猬依偎在一起。

栗苞。沈莉萍摄。

在河北唐山遵化市西下营满族乡双义村的板栗示范基地里,白嘉琦剥开一只带刺的栗苞,里面露出了浅黄色的板栗。“栗子8月底才成熟。等刺苞自然开裂,露出褐红光亮的栗子,采收时刻就到了。”话语间,他黝黑的脸庞上透着军人特有的沉稳,眼神里带着军营锤炼出来的锐利。

板栗基地。沈莉萍摄。

24岁的白嘉琦,是00后,当同龄人或许还在大学校园里享受象牙塔时光,他却已吃得苦中苦,挑起了乡镇板栗产业发展的重任。

一年前,这位有五年军龄的退役军人脱下军装,放弃城市工作机会,回到他出生和成长的大山,接过父亲白凤利手中的板栗产业。从种植、采收到加工、销售,他全身心投入到这片土地,致力于将家乡的板栗推向更广阔的市场。

白嘉琦中专毕业于护理专业,是班上少有的男生,实习的医院很想挽留他当“男护士”。然而,生长在长城脚下的他,心中早就种下了红色的种子——太爷爷被日寇抓去当矿工的苦难经历,在他内心刻下了烙印。

白嘉琦在冀热辽抗日根据地陈列馆。李敬平摄。

抗日战争期间,日军肆意屠杀民众,霸占厂矿,掠夺财物,导致唐山人口伤亡超过3万人。“穿上军装保家卫国,是我这辈子最光荣的事。”18岁那年,他毫不犹豫地应征入伍,成为一名火箭军后勤装备操作手。五年的军旅生涯,磨砺出了钢铁般的纪律和意志。

板栗产业是西下营满族乡的富民支柱,全乡板栗收入超过1亿元。白嘉琦的父亲白凤利是遵化市优秀党员,这位“能人”以“公司+合作社+农户”的发展模式,带动社员及周边3000多户农户增收1600多万元,帮助11户农户脱贫。

白嘉琦年轻的心也曾向往远方。然而,当他看到父亲在栗树间挥竿打栗的动作日渐迟缓时,心中突然感到一阵沉重,“父亲已经快要扛不动了。这担子,我得接过来!”

“栗栗皆辛苦”是采收季的真实写照。白嘉琦刚退伍,日子就被高强度的劳作填满:凌晨四五点,带着馒头进山,潮热的山林里,穿多了汗流浃背,穿少了蚊叮虫咬,他只顾着弯腰捡拾掉落的板栗,动作麻利得如同执行搜索任务;下午,设摊收购、称重、验货、记账,和村民交流储藏技巧;傍晚,马不停蹄将板栗送进冷库保鲜,零下温度与室外潮热交替,全靠部队练就的“铁身子”硬扛。

整整一个多月,白嘉琦一天只睡几小时,每天忙到凌晨一两点,一早又精神抖擞地开工了。支撑他的不仅是军人的坚韧,更是对家乡的责任与担当。

白嘉琦介绍板栗深加工区。沈莉萍摄。

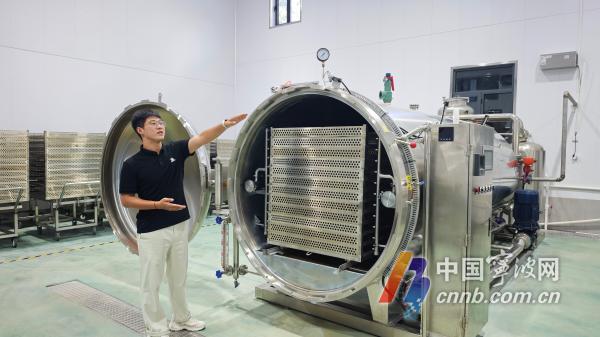

板栗深加工区,警戒线明确划分出各个功能区域,小推车等物品整齐排列,整理、清扫、安全等六项管理要求一目了然,这是白嘉琦引入的部队6S管理模式。“遵守规则是底线,尤其是食品安全,再严苛的操作规范,也必须执行!”他指着墙上的标识牌说道。

生食与熟食分区存放、工具使用后必须归位,温度与湿度均有量化标准……这些曾经让工人觉得繁琐的规定,在他的示范带领下逐渐成为习惯。“厂区整洁了,磕碰减少了,大家慢慢就理解了。”

在生产线上,栗子经过自动包装后,还需通过自动称重和人工复秤两道关卡。每袋标准重量为45克,误差超过1克,即需重新包装。白嘉琦说:“‘西下营板栗’是河北省唯一的板栗国家农产品地理标识品牌,这是国家给予的荣誉,品质控制必须严上加严!”他深知,小小的板栗不仅是农产品,更是西下营的金字招牌、乡亲们的致富希望。在他的严格要求下,西下营板栗的品质赢得了消费者的信赖,收购价格也比周边地区高出很多,真正让“好品质”变成了“好收益”。

西下营板栗是国家地理标志保护产品。受访者供图。

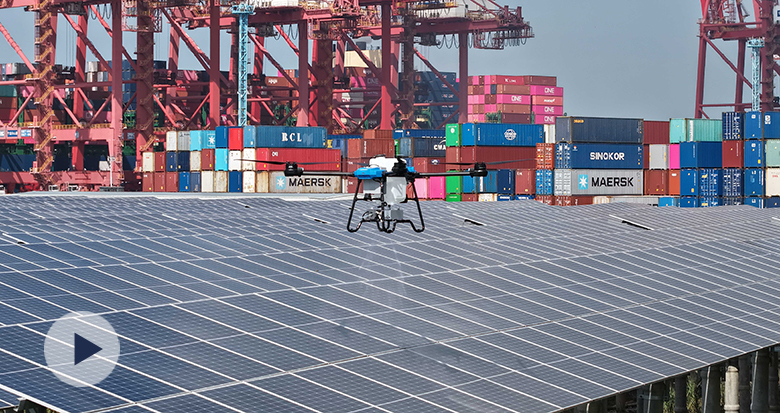

父亲习惯传统方式稳扎稳打,而白嘉琦则善于把握科技和短视频的机遇。在板栗园管理方面,他熟练运用无人机喷洒农药;在销售策略上,他敏锐意识到城市消费者对食品来源和生长过程的关注,决定拍摄从修剪树枝到果实成熟的各个环节。为此,他专程跑到杭州,在浙江大学学习了15天的电商运营,构思着“晨露打栗”“栗花绽放”“板栗加工”等一系列有意思的主题内容,打算今年栗子成熟时,在栗林间搭建直播间,让网友见证“从枝头到舌尖”的全过程。

白嘉琦还计划邀请退役的战友,一起在直播间讲述西下营土地上的抗战故事,既能解决就业问题,也能让更多人知道,这满树丰收、满口甜糯,是无数革命先辈用鲜血和生命换来的。“接力棒传到了我们这代人手里,就得凭着一双手的勤劳,把板栗种好、把品质做优,让西下营的土地更富饶。”

白嘉琦在板栗基地。李敬平摄。

“每年能多挣三四万元。跟着嘉琦干,就像跟着靠谱的班长,心里踏实。”双义村48岁的村民刘海彬笑着说。一旁的白嘉琦,眼神愈发坚定:“我就是要让乡亲们的腰包越来越鼓,日子越过越红火!”

“干革命艰苦卓绝,我们这辈人吃这点苦,不算什么!”白嘉琦说,这片红色土地上,革命精神滋养着一代又一代人。西下营是全国闻名的“四十勇士”之乡,1955年,40名荣复军人载誉归乡,带着军旅淬炼出的“不怕苦、不怕累”意志,将军队的好传统、好作风播撒在乡村田野。在热火朝天的农业合作化运动中,他们冲锋在前,成了带领乡亲们奔向好日子的“火车头”。

如今,年轻的白嘉琦正用稚嫩却坚实的肩膀,扛起这份沉甸甸的传承,在新时代的乡村振兴赛道上,写下属于00后的奋斗新篇。

白嘉琦站在板栗树旁,向记者介绍。

记者手记

军徽的印记刻在骨子里,板栗的甜糯浸润着青春。栗树林里,00后青年白嘉琦正用军人的坚韧与青春的闯劲,在燕山脚下续写着新一代的奋斗答卷。

这位脱下军装的“兵哥哥”,回到浸透先辈血汗与荣光的土地开启“双重坚守”:既守护家乡的产业薪火,也守护冀东抗战的精神火种。当他在冷库与酷暑间往返,在收购点与村民细算收成,在深加工车间用部队6S管理法重塑流程时,已完成了一名00后青年对乡土责任的郑重接棒。

作为“新农人”,他正用创新重构传统农业:用无人机高效喷洒农药,将军事化管理融入加工环节,更把红色记忆转化为电商流量。这些实践,正是新时代青年扎根乡土的生动注脚。

板栗树年复一年挂满果实,而白嘉琦这份滚烫的青春,正让大山深处原本平凡的致富故事,焕发出前所未有的勃勃生机。

冀热辽抗日根据地

冀热辽抗日根据地陈列馆外景。李敬平摄。

冀热辽抗日根据地陈列馆一角。沈莉萍摄。

冀热辽抗日根据地是全国抗日战争时期中国共产党领导的抗日武装建立的19个抗日根据地之一。八路军以冀东为中心,驰骋长城内外,浴血奋战,逐步向热河、辽西发展,故先称冀东、后称冀热边和冀热辽军区。在艰苦卓绝的斗争中,根据地军民牵制了大量侵华日伪军,为全民族抗日战争作出了卓越贡献。

人物简介

白嘉琦。沈莉萍摄。

白嘉琦:河北遵化人,退役军人,唐山市诚达琦食品有限公司副总经理、河北诚达琦农业开发有限公司副总经理、遵化市利满缘果蔬专业合作社负责人

我想对您说

白嘉琦在冀热辽抗日根据地陈列馆。沈莉萍摄。

先辈们,请放心,

我们这代人不会辜负这片土地。

等板栗丰收时,我会在直播间告诉所有人:

今天的好日子,是你们用命换来的;

明天的好日子,我们会用实干拼出来!

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号