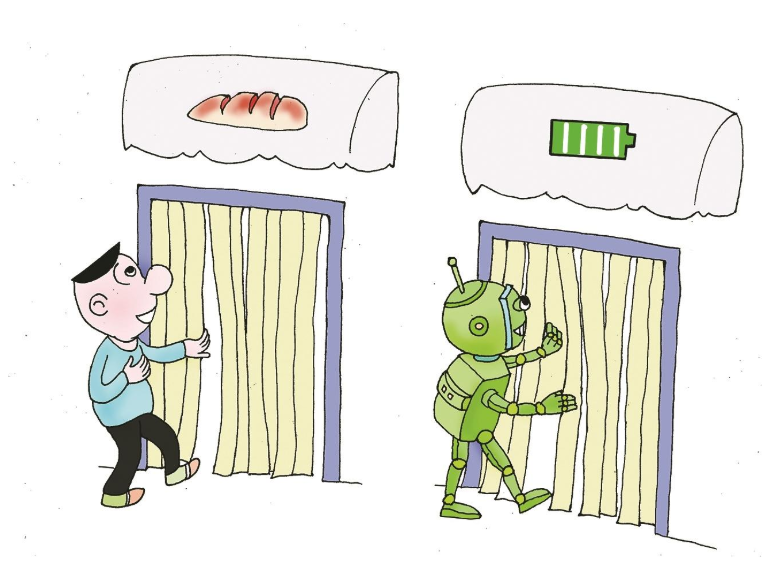

“引流”是电诈的前置环节。(AI制图)

昨天下午,由浙江省公安厅、宁波市公安局、宁波市委网信办主办的2025年浙江省(宁波市)网络安全宣传周“法治日”活动在宁波文化广场举行。活动中,个人信息保护的话题一再被提起。

当前,电诈犯罪已成为上升速度最快的刑事案件类型之一。作为一种非接触性犯罪,其背后离不开庞大的黑灰产业链条的支撑。

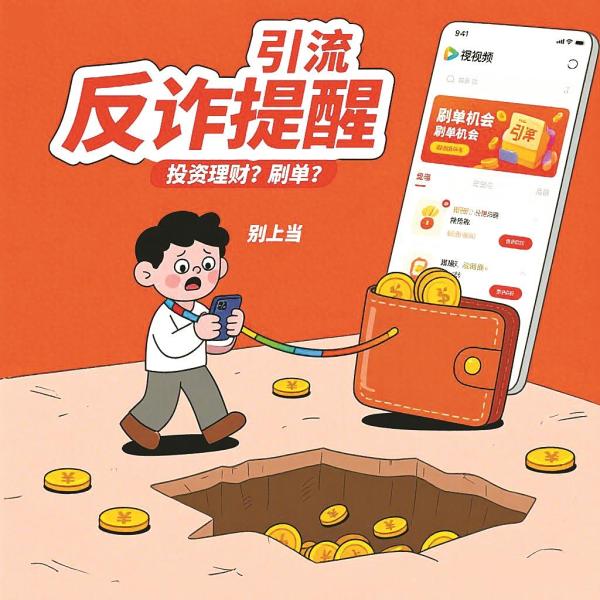

“引流”,顾名思义就是吸引流量。它既可用于正当用途,如公益宣传、正常的商业推广等,也可能被不法分子利用——通过设置各种“诱饵”,将受害者聚拢“洗脑”后,再转交给电诈团伙实施犯罪。

值得注意的是,电诈的前置环节就是“引流”,这一点恰恰凸显了它在整个犯罪链条中的关键地位。

根据市反诈中心发布的数据,今年以来,全市通过某短视频平台“引流”的电诈案件同比上升22.9%,损失金额同比上升22.1%。其中,刷单诈骗、购物诈骗及投资理财诈骗类型高发。

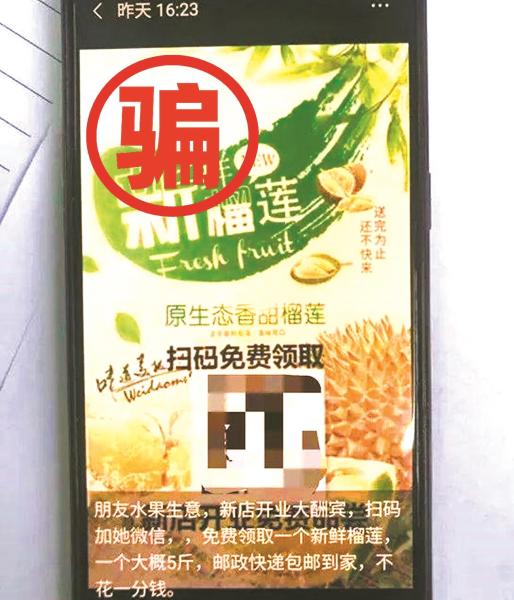

慈溪曾出现“扫码免费领榴莲”电诈案。 (资料图)

A

网上莫随意晒生活,易被“有心人”盯上

随着短视频的兴起,普通人越来越多地利用它记录生活的点点滴滴,并且发布在相关平台上,分享给亲朋好友及志同道合者。必须注意的是,涉及个人隐私的生活视频不要随意晒,容易被别有用心之人“惦记”。

家住鄞州首南街道的唐女士(化姓)就曾亲身经历一场骗局。

唐女士经常在某短视频平台发布一些个人生活视频。一天,有个陌生人发来私信,自称是“某部队军人”。这一特殊身份,很快引起了唐女士的注意。持续交流一段时间后,两人逐渐熟悉,关系迅速升温。

之后,对方向唐女士透露了一个“发财机会”,称自己发现了一个优质期货投资渠道,但因身在部队不便操作,请她代为投资。唐女士按对方指引,下载了一款App,开始帮对方进行期货交易。

一段时间后,她看到对方账户金额不断上涨,不由得心动了。在对方怂恿下,她也投了一笔钱“试水”。然而,当她试图提现时却失败了,平台还要求她继续追加投入。这时,唐女士才猛然醒悟过来,随即报警。

“此类冒充军人的‘杀猪盘’骗局今年多发。”市反诈中心相关负责人表示,“这类骗局属于投资理财诈骗的一个分支。‘引流’人员先套上容易获取信任的‘身份皮肤’,培养感情,再以利益诱导受害人入局。”

那么,不法分子是怎么找上受害人的呢?警方解释,整个诈骗流程是这样的:“引流”人员通过修改某短视频平台IP地址并假冒军人,使用“同城搜索”功能物色目标,年龄范围锁定在40岁至55岁。下一步,他们根据目标人群个人账号中的生活视频,筛选出一批“猎物”,并以点赞、评论、发送私信等方式广撒网。发现有聊天意愿的女性就进行私聊,最终“引流”到其他聊天软件,由境外电诈人员实施“杀猪盘”诈骗。

除了上述专盯个人生活视频的新型“引流”手段之外,还有一种利用“大数据推送”漏洞实施诈骗的套路,同样值得警惕。

江北的胡先生(化姓)曾深受其害。他落入一起跨境电商代运营刷单骗局,蒙受了较大经济损失。反诈民警事后复盘认为,胡先生是这样被骗子“精准锁定”的:“他平时喜欢刷‘投资大师’类视频,平台算法便持续为其推送相关内容。他在多条视频中频繁留言、表现出强烈兴趣,‘引流’人员趁机切入,顺藤摸瓜,一步步将他引入诈骗陷阱……”

民警在宣传反诈知识(资料图)。 (鄞州公安供图)

B

线上线下同步,电诈“引流”套路层出不穷

反诈民警告诉记者,电诈犯罪发展到今天,其专业化程度毋庸置疑。

“引流”同样如此:现如今,有专门的黑灰产公司“吃这碗饭”,为诈骗集团服务;有正规企业打“擦边球”,明知服务对象有问题却故作不知,疯狂“引流”牟私利;还有个人求职或兼职时被忽悠,因法律意识淡薄成电诈“帮凶”,干起“引流”勾当……

“引流”套路层出不穷,日益隐蔽,令人防不胜防。其中,线上“引流”尤为常见:扫码进群免费领水果、帮忙投票、过年扫码抢红包、领取购物卡礼品等,花样不断翻新。

这些诈骗套路均来自警方破获的真实案件,通过审讯嫌疑人逐一梳理出来。与传统“愿者上钩”式的广撒网不同,如今电诈“引流”走向精准化,诈骗成功率也显著提高。市反诈中心近期发布的数据及揭秘的新型手法,正是这一趋势的明证。

反诈民警还特别提到一个识别特征:这类涉诈账号往往内容极少,通常只有两三个视频,注册时间也较短。“他们知道这些账号很快会被封停,因此根本不会投入精力运营——公众也可以凭这一点,初步判断对方是否可信。”

相比之下,线下“引流”虽然出现频率较低,但其目标筛选更为精准,诈骗成功率也更高。

在象山、奉化、宁海等地,曾出现一批以“地推”为名的电诈“引流”人员。他们以玩偶等小礼品诱骗路人扫码进群,不少人误以为是普通商业推广,便在半信半疑中扫了码。随后,群内“接待员”一步步诱导受害人参与刷单,骗取大量钱财。

警方在破获该团伙后查明,这些所谓的“地推”看似“送福利”,实则“骗你没商量”:他们以“免费送礼”为幌子吸引群众入群,待群成员达到一定数量后,便将整个群组转卖给诈骗团伙,由对方接手实施进一步诈骗。

不仅如此,还有一种以骗取个人信息为目的的“引流”,同样危害巨大,线上线下均有出现。反诈民警介绍,在这类骗局中,第一批“引流”人员会设法收集受害人的身份、电话等敏感信息,随后将这些资料打包并在暗网上出售。“很快,受害者就会接到陌生号码打来的诈骗电话。”

而购买这些信息的另一批“引流”人员,则会根据精准的个人资料,借助预设的“话术”脚本,通过电话或社交平台与受害人联系。他们一步步试探、诱导,一旦发现目标对象有些动摇或表现出兴趣,就迅速将其对接给下游的诈骗团伙,最终实施更深层的诈骗犯罪。

2025年浙江省(宁波市)网络安全宣传周“法治日”活动现场,两位市民答题完毕,获得小礼品。(王晓峰 摄)

C

不要掉入电诈“引流”陷阱,也莫成为“帮凶”

个人如何防范电诈“引流”?反诈民警送上这几条实用建议:

第一,网络交友务必谨慎,不轻信陌生人的私聊信息,不轻易添加来历不明的好友;

第二,注意保护个人隐私,尽量少在公开平台晒出含有个人信息的视频、图文,避免被不法分子盯上;

第三,牢记“天上不会掉馅饼”,陌生人口中的“福利”往往背后藏陷阱,坚决不下载对方推荐的App,不点击来历不明的链接,守住自己的钱袋子。

“我们目前最担忧的,就是有人不知不觉成了电诈‘工具人’。从近年办案情况看,境外电诈团伙常常通过网络发布所谓‘高薪兼职’,随机招募所谓的‘下线’。一些人法律意识不强,又贪图小利,最终沦为诈骗分子的‘帮凶’。”反诈民警表示,很多“工具人”自认为只是帮忙“吸粉”、做点兼职,没有直接实施诈骗,就不会有问题——这种想法其实大错特错。

说到这里,就不得不提到那个很多人直到被抓才第一次听说的罪名——帮信罪(帮助信息网络犯罪活动罪)。

在不久前召开的宁波市打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作新闻发布会上,市公安局相关负责人通报的一组数据印证了这一点——为电诈提供“引流”服务同样构成违法犯罪,公安机关将持续予以严厉打击。今年以来,全市电诈案件破案数同比提升29.8%,打掉了一大批为境外诈骗集团提供“地推引流”、转账“洗钱”、技术开发等非法服务的涉诈黑灰产团伙。

“有人认为,我做的事不算严重,够不上犯罪,是不是就拿我没办法?千万别抱有这种侥幸心理——相关法律法规早已堵上了这个‘漏洞’。一旦查实,惩戒绝不姑息。”市反诈中心相关负责人强调,2022年实施的《反电信网络诈骗法》,强调了对网络黑灰产业链的打击,与帮信罪形成衔接,明确相关主体的法律责任。

2024年12月1日,由公安部等四部门联合印发的《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》(以下简称《惩戒办法》)正式施行,明确对实施及帮助实施电诈活动的人员采取金融、电信网络、信用等多项惩戒措施——

金融惩戒:名下银行账户、数字人民币钱包的非柜面出金功能停用,无法新开立支付账户或实名数字人民币钱包。银行账户交易受限,影响资金正常流转。

电信网络惩戒:个人名下的电话卡、物联网卡、固定电话电信线路、短信端口等功能暂停,无法办理新开、过户等业务。通信服务受限,影响日常交流。

信用惩戒:纳入“电信网络诈骗”严重失信主体名单,同步纳入金融信用信息基础数据库。信用记录受损,影响贷款、信用卡申请等金融活动。

该负责人表示,《惩戒办法》的出台,正是为了填补这类所谓“轻微违法”的惩戒空白。“我们呼吁某些人务必引以为戒,在从事某些所谓‘职业’或‘兼职’前,认真了解相关法律法规,切勿迈出错误的一步。待到追究之时,悔之晚矣。”甬派客户端宁波日报记者 王晓峰 通讯员 张静 张润之 顾蔚 何嘉莹

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

这个过滤袋能保命!象山渔民收到"生命之水"

这个过滤袋能保命!象山渔民收到"生命之水"