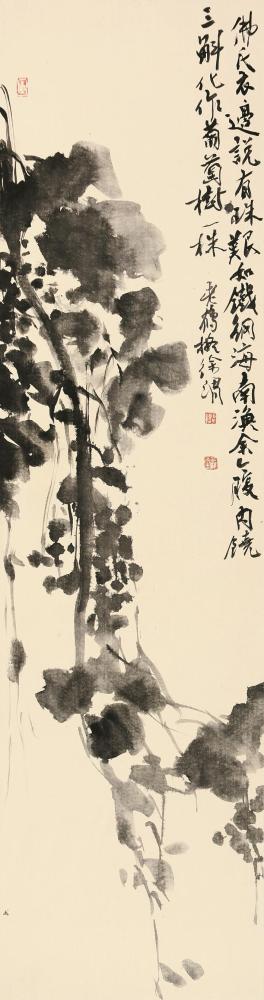

水墨葡萄

秋意渐起,十月的甬城仍带着几分暑热。北仑区文化馆艺术空间内,“文人三戏——贺圣思书画印作品回乡展”静静迎客。墨香浮动,一幅幅字画、一方方印章,如岁月低语,讲述着一位长者与笔墨相伴的深情。

贺圣思今年已八十八岁,依然笔耕不辍。他淡泊自守,不慕虚名,以“清客”心态游艺于书、画、印之间。其作品深植“宁波色彩”,篆隶筑基,行草走碑学一路,延续地域文脉。在他身上,能看到的不仅是“三艺并举”的全面修养,更有一份从容淡泊的文人情怀——以“戏”为趣,以“一”为心,在平淡中见真淳,在笔墨间得自在。

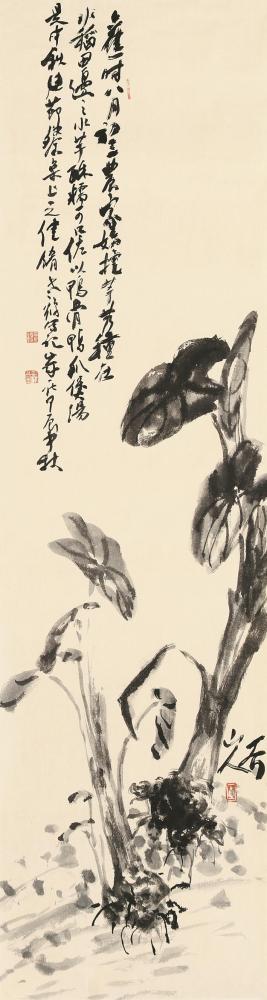

水墨蔬果

耄耋之年,“鹤粉”众多

“回乡办展,能与家乡的父老乡亲相聚,我感到非常高兴。”展览开幕式上,贺圣思精神矍铄地立于人群中央,语调平和温厚,话音中带着熟悉的宁波乡音,醇如陈酿。

贺圣思出生于1938年,老家在北仑大碶横河。尽管岁月流转,老屋早已不在,记忆中的横河也仿佛“怎么这么窄了”,但那份深植于心的故土情愫,始终是他艺术血脉中涌动不息的“生命之泉”。

“这是我人生轨迹上的一个要点,回家……”一个“家”字,道尽了此次展览的深层意涵。这不仅是一次艺术作品的集中呈现,更是他带着毕生所学、所感、所悟的一次精神归乡。

作为《宁波日报》复刊后的第一批报人,贺圣思被同行与读者亲切地唤作“贺伯伯”。退休之后,他潜心钻研篆刻、书法与绘画,成为宁波地区鲜见的“三艺并举”之全能型艺术家。2022年,他荣获宁波市文联颁发的“宁波市书法奖·终身成就奖”,实至名归。

水墨荷花

此次展览是“贺伯伯”艺术生涯中举办的第四次个展。首个画展名为“快乐就好”,他与颜亚培联袂呈现;随后是“九九归一——贺圣思书画作品展”,那是他与姐姐贺圣参、姐夫陈立言共同打造的“一家子书画展”。这两场展览均在镇明路上的高丽使馆遗址展厅举办。6年前,他与周律之、陈启元、沈元发联袂,在宁波美术馆举办了“甬上四老”书法篆刻作品展,成为甬上艺坛一段佳话。

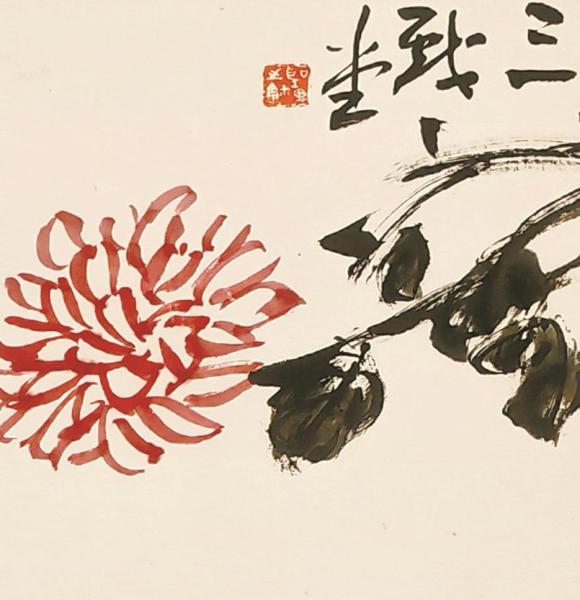

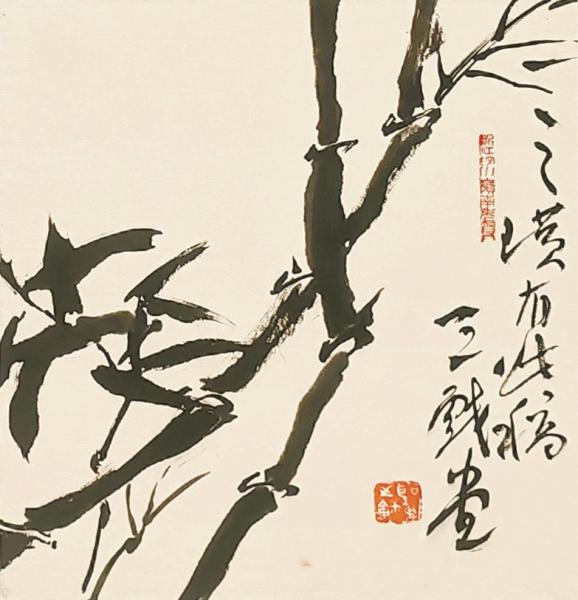

作为“四老”之一,贺圣思不仅书法造诣深厚,绘画亦格调独具。现场展出的一幅幅作品,水墨交融,遗貌取神,气韵生动,且每每有诗文自跋,尽显文人画之精神底蕴。

尽管年事已高,他的创作热忱却未曾稍减。近年来因视力有所下降,他的字愈写愈大,画作也多为大幅,反而在无意间形成了一种磅礴开阔的艺术气象,厚重中见自在,浑然天成。

贺圣思的作品雅俗共赏,拥有众多忠实拥趸,他们自称“鹤粉”,以表达对贺老艺术与人格的追随与喜爱。

一位来自贺圣思老家北仑大碶的“鹤粉”在展场动情地说:“他的画作总能让人感到亲切和愉悦。作品里饱含着对家乡泥土的深情,笔下的冬笋、杨梅、鱼虾等无不鲜活可人,引起我们深深的共鸣。”窗外草坪深绿,展厅内观众笑容洋溢。这份流淌在空间里的温暖与共鸣,既源于对艺术本身的欣赏,更来自对“贺伯伯”人格魅力与艺术境界的由衷敬爱。

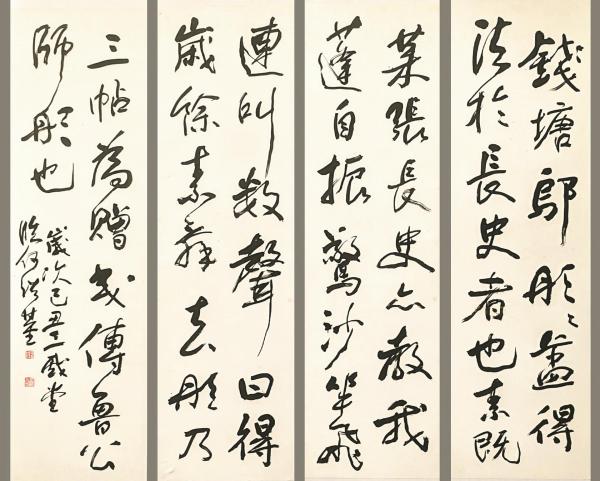

行书四条屏

“三戏”心态,文人意趣

贺圣思将自己的居所命名为“三戏堂”。“三戏”者,戏书、戏画、戏印也。这个“戏”字,并非玩世不恭,而是孔子所言“志于道,据于德,依于仁,游于艺”中的“游”的境界,是一种超脱功利、自在自得的心态。

他曾坦言:“我写字、画画、刻印,都带着‘玩’的心态,不刻意追求什么名堂。”创作于他,是兴趣使然,是心有所感时的自然流露。“平时在家里没什么事,社会活动也不多,正好可以安心画画。”退休后的时光,给了他更大的创作自由。“有想法的时候,心里静下来没事干的时候,就会画。有时候一幅画很快就完成,有时候也不想多写什么。说到底,就是自己画画开心。”这份“好心态”,恰是艺术创作中最可贵的状态——无拘无束,直抒胸臆。

他没有受过专业美术院校的系统训练,于是转而师法造化、问道传统。“我没有固定的老师,传统就是我的老师,生活就是我的课堂。”这并非自谦,而是他艺术道路的真实写照。

他习惯自己琢磨,向古人学习,从经典中汲取养分。徐渭的淋漓奔放,八大山人的孤傲冷逸,吴昌硕的浑厚苍茫,齐白石的天然妙趣,黄宾虹的华滋深厚,都成为他反复研习、用心揣摩的对象。尤其是齐白石,那种对生活、自然万物的本真热爱,与他的精神气质不谋而合。他研究得很透,但绝不生搬硬套,“不满意的不去照搬”,最终“贺伯伯”凭借自己的不懈探索,化古为我,形成了散淡天真、稚拙质朴、笔简韵长的独特风格。

贺圣思在展厅

笔墨世界,气韵生动

步入展厅,观者立刻会被贺圣思作品中所充盈的“气韵”打动。黄宾虹说:“气韵出于笔墨。”此言在“贺伯伯”身上得到了印证。无论巨幅大作,还是尺牍小品,皆有一股蓬勃的力量弥漫其间,生动而自然。

“贺伯伯”书路宽广,主体取法明清及至后来的行草大家的优胜长处,辅之魏晋风度,窥探宋元萧散,杂融篆隶苍茫。观其行草,“我书臆造本无法,点画信手烦推求”,给人以稳健度与爽直感,那股强劲坚韧的力道,源于扎实的功底与放松的心境。他所书石鼓文、钟鼎文,率性俊朗、松简得体、格调高雅,令许多专攻此道者也自叹“难以望其项背”。

“贺伯伯”的画,是典型的文人画。所谓工笔取精巧,写意为精妙,他十分注重写意精神的体现。

首先,他善于以书入画,认为画画要像写字一样,一笔笔“写”出来。因为“写”中有提按顿挫,有顺势贯气,能将心中之意和精神气质通过毛笔真实地流露于画面。

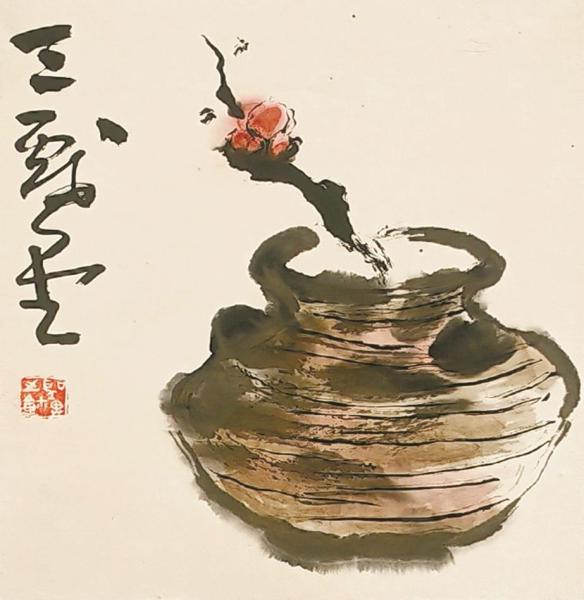

他善于用笔,又精于用墨,枯润兼施、畅涩并举。看他笔下的紫藤,不像常见的花团锦簇,而是散而不乱,于变化中求统一,极富情趣和理趣。一幅墨荷图,水墨焦写,诗文自跋,极尽文人画精神。他尝试用焦墨作画,墨色浓而不腻,干而不燥,简洁明快的画面,配上风格独特的“贺体字”,形成书与画的融通与互补,使整个画面协调统一,意境悠远。

“最好的画往往图简而意深,藏着深刻的哲理。”他的画作,充满了这种简淡的智慧。两只小鸡、三个蘑菇,寥寥数笔,意趣盎然;八九枚樱桃,几片叶子,配上一句“仙子飞吻落凡间”的题款,瞬间满纸生辉,妙趣四溢。

他笔下那些带着岁月痕迹的老物件——芋头、米缸、搓衣板、帽筒,乃至一件乌龟形状的夜壶,都充满了人间烟火气与生活的幽默感。在《帽筒图》上,他题款道:“爷爷用它搁过瓜皮帽,爸爸用它将息旱烟管,妈妈用它插过鸡毛掸,我也拿个苍蝇拍挤在这中间,帽筒一代传一代,不想如今金不换”,让寻常物件成为记录时代变迁的载体,寄托着对往昔生活的深深怀恋。他的不少画作配上直白诙谐的“贺体字”,借日常生活中的事物表达了高雅的题旨,令人忍俊不禁,又回味无穷。

他的篆刻,亦传递出浓厚的画意。正因为通晓篆隶和古典篆刻,兼具书画家眼光与手段,他刻的印章画理书趣浑然天成,大刀阔斧,章法篆法刀法均不同于通常篆刻家。印面仿佛能闻到浓淡枯湿、远近高低的立体气息,单独欣赏有意思,钤盖在他的书画作品上也很和谐。

道在生活,艺由情生

贺圣思的艺术,深深植根于生活的沃土。“艺术源于生活,又高于生活。只有对描绘的对象真正熟悉、有感情,笔下才能生动。”这是他始终坚持的信条。

早年他在梅山盐场晒盐十二年的经历,虽然艰苦,却是他人生中宝贵的“进修”和创作突破的源泉。那段与大海、盐田相伴的岁月,磨砺了他的意志,也让他对自然与生活有了更深刻的体认。他曾幽默地回忆在盐场运输队时,实行计件工资,别人拼命拉活以求多得,他完成定额后便回去休息、读书,“人家不会说你这个人态度不好。我定额完成了呀。人傻就傻在这里,老实也老实在这里。”这份“傻”与“老实”,正是他淡泊、本真性情的写照,也潜移默化地渗透到他的艺术风格中。

即便年事已高,不能远游,他依然保持着对周遭万物的细致观察。早晚在小区或附近公园散步,边活动筋骨,边观赏各种草木花卉。紫藤、杨梅、老物件……这些都是他生活的一部分,且成为他笔下生动的意象。他画作的题材,充盈着对家乡泥土的热爱,笔下的蔬果、水产充满了浓郁的“烟火气”。

做过晒盐工的贺圣思,慢悠悠“卤”出越来越多美味的书画篆刻作品给大家品味。这“卤味”,正是生活底蕴与时间沉淀交融而成的独特艺术风味。

此外,他极为重视传统文化的综合修养。读书多而杂,对史书、画论、古诗、书法、篆刻、碑帖等方面多有涉猎。他以自身的学养,常常在画上自撰诗题跋,为画作增色。看他的画,以及画面上他手书的诗文或跋文,格调是如此的一致和谐,这在全国书画家中亦属少见。这种诗、书、画、印的自然结合,正是中国文人画精神的精髓所在。

守砚人生,丹青不老

“欣闻甬上‘三戏堂’贺老先生北仑回乡展开幕,以先生向来淡泊之性情,想来此展必是‘鹤粉’推爱之举!我认为‘贺伯伯’所抵达的笔墨境界,足可为当下中国画在多元艺术思潮迸发环境中如何自处与涵化,提供一份极佳范例。期盼这个颇具正本清源意味的展览,能唤起学界一丝反省与思考。”宁波市书画研究会会长吴平安如是说。

吴平安对贺圣思的艺术成就给予高度评价,认为他所走的正是一条体现中国书画传承“正脉”的道路。在他看来,当前中国画坛受诸多外来思潮影响,某种程度上迷失了方向,急于求成,盲目追求“创新”与西化,反而丢失了最可贵的民族艺术本色。中国传统文化艺术讲究的是“瓜熟蒂落”“水到渠成”,而贺老先生虽未曾接受过美院体系偏重技法的训练,却也因此少了许多条条框框的束缚,反而更能贴近艺术的本真。加之他深厚的综合修养和悟性,已然完成对传统的深刻理解与传承。

花鸟小品

纵观贺老近年新作,尤其是此次展出的那些气势恢宏的巨幅国画与四米高的书法大作,笔墨愈发酣畅淋漓,心境越发从容自在,可谓丹青不老,艺境常青。这位始终怀揣“游戏”心态与探索精神的老人,必将在他的“三戏”田园中,耕耘出更加丰美、更富妙趣的果实。

展览期间,前来观展的不仅有书画界同仁与故交,亦有活蹦乱跳的孩童,以及热爱书画的年轻一代。贺圣思先生大姐的孙子贺树民,特地从舟山海钓大赛现场赶回,携三等奖奖状前来拜见小外公;其外孙女受其熏陶,亦立志攻读美术专业。这一幕幕温情画面,让人看到艺术的生命在新一代中静静延续。据现场中青年书画家讲述,贺老一向乐于提携后进,讲授皆为“干货”,其低调内敛、乐于助人的品格,与他的艺术一样,深受敬重。

在艺术世界里,贺圣思以“戏”为舟,以“情”为帆,于传统深海中汲取养分,在生活长河中撷取浪花,终驶向一片属于他自己的、妙趣横生的艺术彼岸。

正如他所言的“归于一心”,“一”即是简单。这份简简单单、平平淡淡之中所蕴藏的闲适与从容,使他的艺术在耄耋之年,依然焕发着不竭的生机与活力。(受访者供图)

甬派客户端宁波日报 黄银凤 冯姝涵 /文

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号