花三千多元购买的品牌电视机,只用了一周就频繁出现闪屏、卡顿等问题……官方维修师傅上门检查后,一句“这是假货”,让四川成都市民李女士的低价网购,成了一次“踩坑”经历。

这是怎么回事?这样的制假售假链条又是如何运作的?低价电视机存在哪些安全隐患?一起了解

女子以低于官方价格购买电视机

使用一周后出现质量问题

2024年9月,成都市公安局龙泉驿区分局接到李女士的报案。李女士回忆,她新装修房屋后打算购置一台电视机,于是就在网络平台进行了搜索,很快被一家网店吸引。

李女士称,这家店铺比官方便宜几百元,且网页显示的产品参数和官网一致,店家声称有官方授权。多方对比后,李女士花费3600元下单了一台电视机。

网店很快安排了师傅上门安装。可使用仅一周后,这台电视机就频繁出现卡顿、闪屏问题,李女士第一时间联系品牌的官方维修,却得到了假货的答复。“上门维修的师傅说,这不是他们品牌的电视机,这个是假货,建议我立即报警。”

意识到被骗后,李女士整理好购买记录、付款凭证和故障视频,前往公安机关报案。经民警核实,李女士购买的产品是假冒注册商标的商品。

网店注册人显示为农村老年人

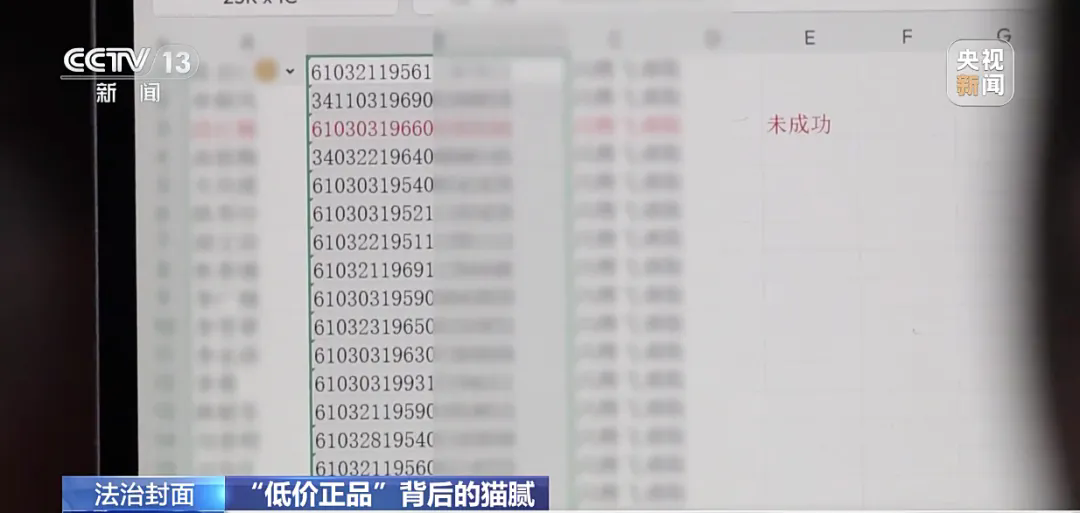

民警将侦查重点转向涉事网店,发现该店铺存在反常特征,“第一,网店的注册时间特别短,第二,网店的销量在短时间内特别大。一个正常网店如果注册时间特别短的话,销量应该不会特别高。”

通过进一步核查网店数据,民警发现,这家注册时间仅3个月的网店,不仅销量短时间内暴增,评论还几乎全是积极评价,完全不符合正常网店的运营规律。

更关键的是,这家网店的产品宣传与价格设置,也充满了欺诈痕迹,图片套用官方素材、描述照搬品牌,售价普遍低于官方价格的20%左右。

顺着李女士的付款记录,民警追踪资金流向,发现了第一个关键疑点:网店注册人竟然是常年居住农村的老年人。民警表示,这明显不符合电商行业从业人员的特征。

排除老年人自主运营网店的可能后,民警继续深挖资金去向,而所有销售资金,最终都归集到了一位名叫卢某的人的账户中。

电视机配件来自小作坊

存在短路、起火风险

那么,这些假冒电视机是在哪生产的?民警调取物流记录后,一个“产销分离”的犯罪模式逐渐浮出水面。

经过侦查,警方摸清了犯罪团伙跨省产销分离的运作手段。2024年10月21日,收网行动正式展开。在广东的生产窝点,民警查获了大量半成品、成品电视机,以及假冒商标、合格证;在陕西的销售窝点,多台登录着数十个网店账号的电脑、预设好的客服话术本被当场缴获。

案件侦破后,警方委托第三方机构对查获的假冒电视机进行质量鉴定,结果显示这些电视机不仅属于仿冒产品,更存在严重安全隐患。配件来自小作坊,不符合国家强制性标准,电路板易老化,存在短路、起火风险。

经审讯,犯罪嫌疑人卢某交代,2023年11月开始,卢某与同乡张某、魏某合作,采用卢某负责销售、张某魏某负责生产的模式造假,通过多个网络购物平台开设83家网店,销售金额达3500余万元。

目前,28名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。案件查处后,涉事网店已被关停。

平台须承担起实质性审核义务

制售假冒电视机团伙,凭借虚假资质,竟能在多个平台开设近百家网店,这背后暴露的,是平台在商户资质审核与商品上线监管上存在的漏洞。电商平台不单单是为第三方商家提供交易平台,还应承担起对商家相关资质的审核以及销售行为的监督责任。按照相关法律,电商平台明知或者应知销售者利用平台侵害消费者合法权益,未采取必要措施的,也将承担连带责任。

平台如果未履行对商家的审核监管义务,监管部门可对平台处以罚款、责令停业整顿等行政处罚。

编辑: 应波纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号