宁波智博会上,人形机器人遍地开花。 (鄞州区委宣传部供图)

宁波舟山港,巨轮鸣笛驶向远洋。今年,这座东方大港再添新坐标:9月11日,年集装箱吞吐量突破3000万标准箱,较去年提前23天,再次刷新历史纪录,即将冲刺年集装箱吞吐量4000万标准箱大关。全年111条集装箱海铁联运线路织就的物流网,串联全国16个省、69个市,将长三角核心城市的产业链与全球市场紧密相连。

从甬舟铁路西堠门公铁两用大桥首节钢梁架设,到沪甬早班高铁5:40准时发车,再到“皖甬欧”首创的“海铁联运精品快线+中欧快航”中欧双快物流成功启动——作为长三角南翼经济中心城市与全国先进制造业基地,今年,宁波交出了一份“通道更畅、产业更兴、百姓更暖”的答卷:1月至10月,完成集装箱海铁联运量167.9万标准箱,同比增长7.7%;大力建设甬江科创区,高新技术企业总数即将突破1万家;长三角医学检查互认共享覆盖全市228家医疗机构,互认项目达888项,实现全市公立医疗机构和互认项目全覆盖……数据背后,是宁波服务国家战略的担当,是企业收获的红利,更是百姓触摸到的区域发展“同城温度”。

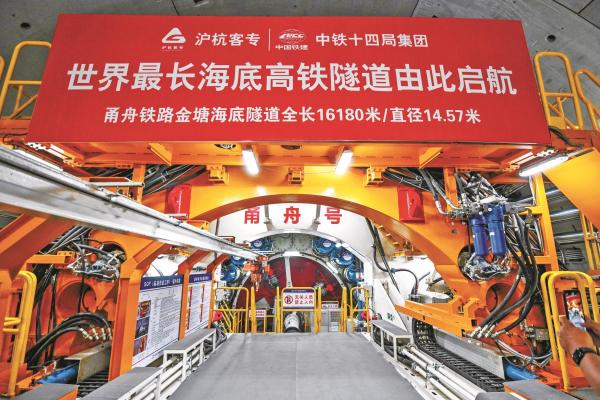

甬舟铁路金塘海底隧道盾构机向前掘进。 (王嘉彬 摄)

“硬核”联通:织密立体交通网,打通协同“动脉”

“以前从梅山港区拉货到六横岛,走沿海公路要2个小时,现在六横公路大桥通了,15分钟就能到,每箱货能省20元。”货车司机张师傅握着方向盘,车辆平稳驶过六横公路大桥。这座今年6月通车的跨海大桥,不仅结束了梅山、六横不通高速的历史,更让宁波舟山港的三大港区形成“15分钟转运圈”——通车首月,梅山港区完成集装箱吞吐量115.9万标准箱,同比增长25.5%。

交通一体化是“先行者”。在甬舟铁路金塘海底盾构施工现场,工程师正盯着监控屏:“盾构总长4940米,现在每天能掘进12米,预计2027年通车后,宁波到舟山只要26分钟。”截至今年10月,甬舟铁路(宁波段)已完成年度投资14亿元,线下工程进度推进至37%,未来将与甬舟高速复线组成“跨海双通道”,让舟山大宗商品经宁波舟山港转运效率提升40%。

对普通市民而言,一体化的便利体现在早班高铁的时刻表上。清晨5:40,G7658次高铁从宁波站出发,7:46准时抵达上海虹桥站。“以前去上海看病要赶早班大巴,现在坐高铁,8点前就能到,还能在车厢里吃早饭。”家住宁波江北的陈阿姨拿着病历本,准备去上海瑞金医院复诊。这趟新增的早班高铁,让沪甬跨城客流环比增长40%,不少老年人专门选这趟车去上海就医,年轻人则靠着它实现“工作在上海、生活在宁波”的通勤梦。

吉利组装车间。(蒋晓东 摄)

空中通道同样加密。宁波栎社机场货运区里,操作员小王正忙着装卸货机上的货物:“今年新开了前往迈阿密、胡志明市及达卡—宁波—芜湖等货运航线,目前每周有12班全货机飞往欧美,跨境电商的包裹三天就能到客户手里。”今年,栎社机场新增金边、普吉岛等客运航线,恢复列日货运航线。

交通畅通,需要跨域治理“破题”。在宁波海事政务中心,工作人员小李正在处理一艘安徽籍船舶的通关申请:“以前安徽船舶进宁波舟山港要重新查验,现在我们和安徽海事部门实现数据共享,2个小时就能搞定所有手续。”与此同时,为深入推进长三角海事监管与服务保障一体化建设,宁波海事局以破解船员跨域办证难题为切入点,与安徽省地方海事(港航)管理服务中心签署国内首个直属与地方海事战略合作框架协议,从政务跨域协同、船员服务提质增效、专业人员队伍培树等方面开展全方位合作,探索形成独具特色的直属与地方海事部门融合发展新路径。

产业共振:构建互补生态,激活集群动能

“这个碳化钽涂层技术,能让芯片制造设备的寿命延长三倍,我们花了两年才突破!”在测试车间,甬江实验室热场材料创新中心执行主任、浙江六方科技创始人何少龙拿着样品介绍。截至今年10月,这座集聚了600多名科研人员的实验室,已承担46项国家级项目,发表论文308篇,申请专利663件;今年8月推出的“阿基米德计划”,吸引22个高科技项目入驻,总市值超60亿元。

宁波立足制造业优势,在长三角产业链中找定位、补短板,推进产业协同。在拓普集团的人形机器人生产车间,技术总监正调试最新款整机:“今年我们入选了摩根士丹利发布的全球人形机器人价值链百强,全宁波共有5家单位入选,上榜数量位居全国城市第二。现在宁波有8家人形机器人整机生产企业,除了听觉传感器,其他品类都能本地配套。”

从最初的3家企业起步,到如今快速成长为全国头部产业集群,仅人形机器人传感器配套企业就有18家,宁波为长三角智能制造补上关键一环。

绿色石化产业的协同,彰显“世界级集群”的底气。目前,甬舟两地绿色石化产值占全省比重达52%,形成了“原油进口—炼化—精细化工”的完整产业链,为长三角产业链安全提供支撑。

既有产业链协同,又有错位发展。在宁波江丰电子的车间里,采购经理正在对接杭州的芯片设计伙伴,该企业生产的溅射靶材,供应杭州的芯片设计公司,再送到绍兴做封装测试,这种“设计在杭州、制造在宁波、封装在绍兴”的模式,让整体效率大幅提升。

今年,杭绍甬集成电路产值占全省70%,宁波与长三角城市联合承担82项省级研发攻关项目,组建141个产业链共同体,让“链上长三角”的优势持续放大。

前湾新区作为对接沪苏的“桥头堡”,成为承接长三角产业协作的“主战场”。

“我们的汽车线束供应上海特斯拉、杭州吉利,杭甬高速复线通车后,到特斯拉工厂只要50分钟,每天能多配送2批次。”前湾新区某汽车零部件企业负责人说。今年2月,长三角汽车科创基地项目在宁波前湾新区十二塘区域开工,这个长三角一体化重大项目总投资53.3亿元,将建设汽车测试、研发等四大功能板块,助力宁波打造新能源汽车之城。

宁波舟山港。(蒋晓东 摄)

民生共情:推动生活共融,传递协同温度

今年,宁波从文化、产业、公共服务发力,让长三角居民在一体化中享受“同城便利”。

文化纽带,让长三角“心更近”。6月22日,“浙东运河文化保护”长三角对话活动举行。现场,融媒直播与24张分属“文明古迹”“历史名人”“非遗技艺”“文化诗歌”类的主题卡片将杭州、绍兴、宁波三地的运河沿线文化遗产资源串联成线,让市民游客在多重体验中,深化对浙东运河的认知。

社保“一卡通”的推进,让跨城生活更便捷。在浙江纺织服装职业技术学院,学生小李用电子社保卡在食堂付款:“我是绍兴人,在宁波上学,社保卡能用于吃饭、借书、坐公交,和在老家一样方便。”截至10月底,宁波社保“一卡通”今年新增29个个人信用分应用场景,累计应用46154人次,异地持卡人可在本地636家特约商户享受“同城待遇”。

教育协同让孩子“上学不再难”。在宁波鄞州外国语学校,上海来的周老师正在给学生上语文公开课:“我是通过长三角校长教师交流联盟来宁波的,这里的教学理念和上海相近,还能和本地老师一起搞教研。”

公共服务均等化让“同城感”落地。宁波持续推进医保结算便利化,目前全市1473家医疗机构实现跨省直接结算,其中511家医疗机构实现门诊慢特病费用跨省直接结算,宁波大学附属第一医院等211家机构开通刷脸支付。家住宁波、在上海工作的王先生体验后说:“以前在宁波看病要先自己垫付再报销,现在上海医保卡能直接刷,还能刷脸支付,太方便了。”截至今年10月,宁波已累计为群众减轻异地就医垫资负担18.4亿元,住院费用跨省直接结算率达90.82%。

甬派客户端宁波日报记者 单玉紫枫 通讯员 冯群科 徐海峰

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号