图片来自“宁波天气”

今天是端午节,也是端午假期的最后一天。粽子还在锅里“咕嘟咕嘟”,梅雨已经“崭露头角”。

必不可少的碱水粽

在老宁波的端午“仪式感”中,那口“韧结结”的碱水粽是必不可少的。

《说文》云:“楚谓竹皮曰箬(ruo)。”这里所说的“箬”,指的是笋在成长为竹的过程中脱落的皮,一侧是光滑的肉色,一侧是带绒毛的褐色。箬,也是包粽子的好材料。

用来包粽子的箬,最好选10厘米宽的嫩叶,刷净晒干,要用时浸到水里泡软、捋平。

父辈们习惯把箬叫做“nie(聂)壳”,就像习惯把邱隘叫做邱“ga(噶)”,也算是地道的“宁波味”。

除了箬,包碱水粽还有一样“必杀技”——碱水。

碱水在粽子里主要起到吸收水分,产生黏性和弹性的作用。尤其是对朴实无华,没有其他佐料“加持”的碱水粽来说,碱水本身质量的好坏,和糯米的配比,都会影响口感。

传统用来做碱水的原材料,多是田间地头的“废弃物”,比如黄稻草、倭豆壳等,洗净晒干烧成灰,将灰烬倒在纱布上过滤、沉淀,留下的汁水就是“自然味道”的碱水了。

碱水和糯米的配比也很有讲究,碱水放太多,粽子会呈深褐色,形状如冻;放太少,粽子就会色淡味寡,形同一坨散沙。

一枚“恰到好处”的碱水粽,应该是半透明的金黄色。

能够让碱水粽在甜的、咸的、素的、荤的……让人眼花缭乱的粽子“江湖”中谋得一席之地,经久不衰,火候“功不可没”。

过去家家户户有大灶。在煮碱水粽时,要先用大火“攻”,再用小火炖,前后差不多要三四个小时;等到柴火渐渐熄灭,再用灶膛的余温把粽子焖上一夜,等到第二天再拿出来吃。

此时的碱水粽,不仅色泽剔透,而且用筷子轻轻一戳,还会有果冻般“duang duang”的效果。

梅雨已经来了

端午的粽子还没咽下,梅雨就已经来了。

6月9日,浙江省气象台宣布正式入梅。根据最新资料分析,随着副热带高压缓慢北抬,6月9日起雨带将在华南北部到江南中南部一带建立,并南北摆动,降水过程明显增加。

目前梅雨形势还不典型,雨带位置偏南,浙江中南部有持续性降水,尤其是丽水、温州、衢州南部、金华南部和台州南部一带降水明显;北部地区则多阵雨天气。

不过,后期随着大气环流的调整,梅雨带会逐渐北抬。

统计数据显示,浙江常年在6月8日入梅,7月8日出梅,平均梅期30天左右;梅雨量多寡悬殊,累计雨量最多的年份(1954年),雨量可达623.54毫米;而像1958年和2005年则被界定为“空梅”。

而对我市来说,常年在6月12日入梅。今年的梅雨季提前了三天“上岗”。

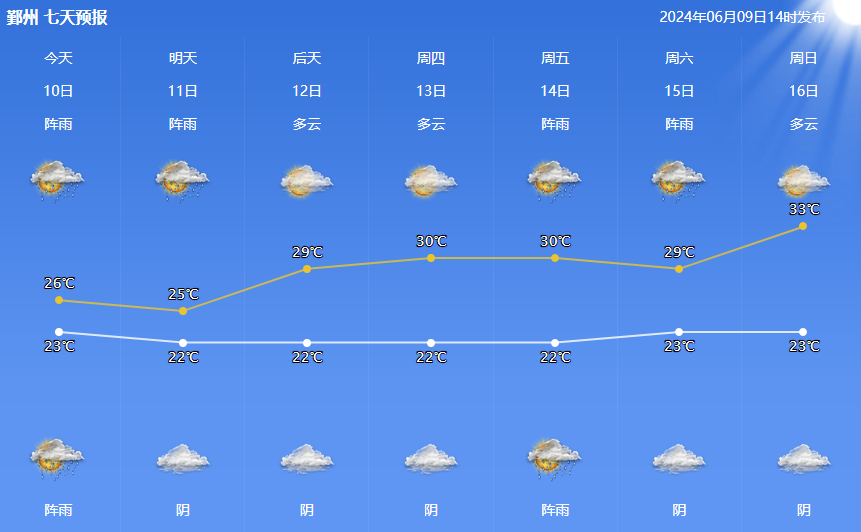

从市气象台6月9日的预报看,受雨带边缘影响,6月9日夜里到6月10日,我市有阵雨,6月14日到6月15日,6月17日到6月18日,我市分别有降水过程,其余时段则为多云到阴的天气,局部地区有阵雨。

气温则总体平稳,最高气温在26℃-30℃,最低气温在21℃-24℃。

6月10日是端午,也是假期的最后一天,将迎来走亲访友、旅游返程的高峰期。雨水的出现,或多或少将“牵绊”人们的脚步。

尤其是对途经杭新景高速、龙丽温高速、东永高速、甬台温高速部分路段的朋友来说,降水给高速路段带来的影响相对比较明显,大家要谨慎驾驶、保持车距。

除了降水给日常生活、出行带来的影响,随着梅雨季的到来,高温、高湿的感觉也将“紧紧将你我包围”,体感难免有所不适。

在日常饮食中,大家尽量要吃得清淡些,比如可以烧些冬瓜汤喝,消暑的同时还能加速体内水循环,祛湿气;也可以吃点山药,通过健脾的方式将体内湿气排出去。

还有就是在清热祛湿、补血安神上“盛名在外”的红豆薏米,放在一起煮水喝,长期坚持,就可以达到祛湿的效果。当然,薏米性寒,建议煮水前先把薏米炒熟。

低调而深沉的父亲节

6月16日(周日)是父亲节。相比母亲节的“张扬”,父亲节显得低调而深沉,就像我们理解的父爱。

在这个特别的日子里,我们又该如何表达对父亲的爱?或许,花是一种不会出错的选择。

比如石斛兰,花语是毅力和勇气,寓意坚强的性格、忠诚与和蔼可亲的天性,用来送给父亲,好像还挺适合的。

比如君子兰,花语是君子谦谦有礼,温和低调,寓意坚强果敢、刚正不阿的高贵品质,也是个不错的选择。

比如向日葵,花语是沉默的爱,同时又有积极向上的寓意,也很符合父亲的形象。

或者更小众一些,比如扶郎花,寓意着不畏艰难险阻、坚韧不拔,用来象征父亲的爱很合适。

你又会选择用怎样的方式表达对父亲的爱呢?记者 石承承

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com