李希霍芬(1833-1905)

李希霍芬,一个在地理和地质学领域如雷贯耳的名字。

身为德国著名旅行家,他在1868年至1872年间,先后对中国展开7次考察,足迹遍及当时18个行省中的13个。

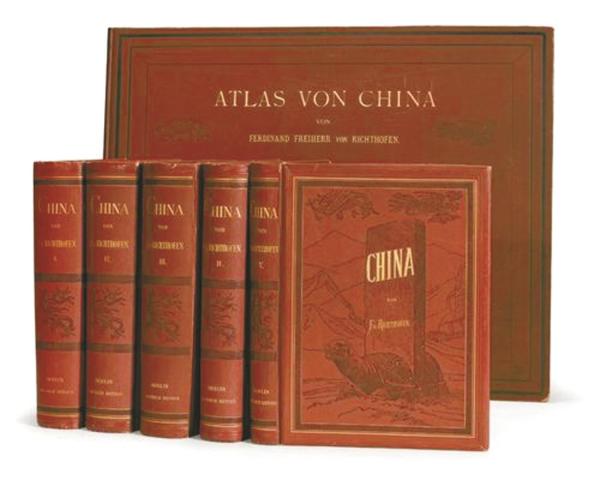

回到德国,他撰写了五卷本巨著《中国——亲身旅行和据此所作研究的成果》。在1877年出版的第一卷中,他首创“丝绸之路”一词,后来被不断引用。

五卷本《中国——亲身旅行和据此所作研究的成果》。

李希霍芬一生出版了近200部著作,对中国的研究达到的深度和广度前无古人。宁波人、也是近代中国地质学创始人翁文灏称他是“最先明了中国地文之伟大科学家”。

1868年11月和1871年6月,李希霍芬两次来到宁波。他对宁波的观察,完整记录在1907年由其学生整理出版的《李希霍芬中国旅行日记》中。2016年,该书中译本由商务印书馆出版。

从书中我们得知,150多年前,这位德国学者在宁波城、东钱湖、鄞江桥、雪窦山等地都曾留下足迹。他眼中的宁波富有而安逸,拥有“古老而和谐的文化遗产”。

1932年左右的宁波城旧影。

宁波城、东钱湖与鄞江镇

李希霍芬首次抵达宁波是在1868年11月13日,至11月19日离开,停留了7天时间。来到宁波之前,李希霍芬已经到访中国上海、天津、北京、山东多地,原计划沿着长江往内陆走,后在朋友的建议下取道宁波。

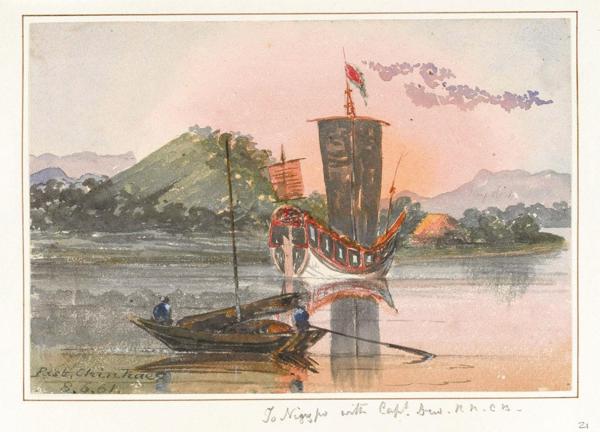

11月12日,他从上海启程,次日进入镇海口。“景色非常美丽,经过一些山形岛屿后就到了被山峰环绕的入口。”李希霍芬在日记中写,“这里的田地和居民住的地方看起来有点像日本的内海。山峰缓慢地向后退去,山之间是平地,河边有很多庄稼地,也有很多房屋。这里的房子都是用黑色的砖建造的,看起来漂亮又结实,不时地会出现一些庙宇。”很像对招宝山一带的描写。

1870年左右的鄞江桥,出自包腊相册。

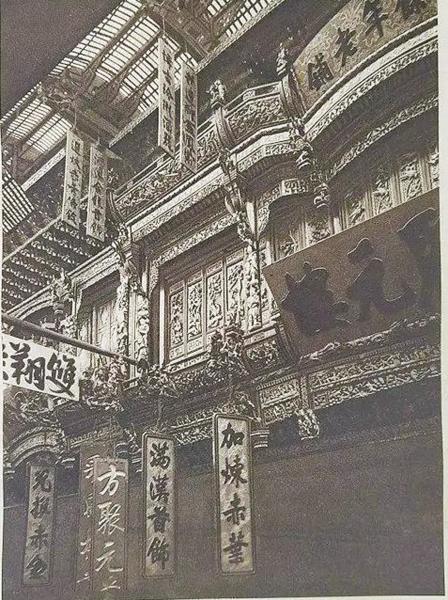

当天下午,他在宁波城中散步,形容说“宁波是除广州以外,我见过的最富有最安逸的中国城市了,主要街道上遍布商铺,那些写着金字的招牌看起来像画儿一样”;他注意到了灵桥,“和城里一样热闹的还有周边的地方,尤其是东边,一座千年古桥将这里和对面的河岸连接起来”;他看到了铸铁场,那里有“像艺术品一样完美的铸造刻字大铁钟的模子”;也逛了福建会馆,“大殿里的石头柱子雕刻精美,应该说是我在中国见过最美的”。

约翰·汤姆逊1872年拍摄的宁波福建会馆,出自《中国与中国人影像》。

陪伴李希霍芬的,是1844年6月即到达宁波,在这里生活了20多年的美国传教士麦嘉缔McCartee,李希霍芬调侃这位朋友,“在当地人里颇有名气”。

接下来的几天,李希霍芬选择坐船在周边游荡,宁波的自然美景让他不断想起日本。“干净的街道、房屋的建筑风格、掩映在树林中的庙宇、山崖边绝妙的安葬之处、友善的老百姓和那些显然是经过辛勤灌溉的农田,都让人感觉这不是在中国,而是在日本”。他赞美说,“宁波还有一个特点就是有很多庙宇,它们多和在日本一样建在非常浪漫的地方,在别的地方我还从来没见过如此古老而和谐的文化遗产。”

他还坐船去了东钱湖,在湖面上绕了一个大圈,说湖边“土质肥沃,一片片绿地格外

引人注目,人们紧挨着湖居住,村子密密麻麻,间或可见几座庙宇,在草地上吃草的牛儿会偶尔抬头看看”;他也去了鄞江桥,在那里,李希霍芬遇到了他的德意志同胞,曾担任华美医院院长的白保罗Stephen Paul Barchet。当时白保罗已经在鄞江镇住了3年。

风光秀美的鄞江镇让李希霍芬心旷神怡,“这里就如同一个花园,除了稻子、蔬菜、红薯以外,到处种着棉花和茶叶。村庄散落在画卷一般的风景里,偶尔可见几座大的建筑和庙宇”。

作为地质学家,李希霍芬还注意到,这一带的山体都是红色的砂岩。“这不由让人想起图林根森林和一些德国中部地带,比如瓦尔登堡和西里西亚的风景。那里同样有这种漂亮的地貌和绿色的植被,只是没有竹子。”

柏石曼1906-1909年间所摄宁波方聚元银楼,出自《中国的建筑与景观》。

“犹太人”一样的宁波人

1868年11月19日,李希霍芬坐船离开宁波前往舟山,再次到来则是在1871年6月13日,他希望能够从宁波前往天台。

这次来,他依然对漫步宁波城有着莫大的兴致,观察更加细致,原因是“从上次来至今,我对中国已颇有了解,这次正要以别样的理解力审视其细微之处”。

他花了很多笔墨去记录他所观察到的——“宁波曾是福建和北方(上海、山东和天津)之间贸易的航运中枢,这一地位因汽轮航运的出现丢掉了。然而即便是现在,宁波的商业也并不逊色,兴旺的各种手工业,无论家具、木雕,还是席子或珠宝首饰,都很有名。”

——“宁波人在上海的影响是很惊人的。船帮和水手绝大部分都是宁波人,而在上海做小买卖的宁波人更多,这帮人就跟犹太人似的。广州的商人爱做大买卖,要价跟欧洲人一样高;宁波的商人则自足地做着小买卖,敛取薄利。许多宁波商人做买办或船舶补给商,很受欢迎。上海的宁波人共计约有40000人,几乎都生活在这座欧式的城市里。上海人似乎根本就比不上宁波人。”这也是外国学者对宁波商人极早的一份描写。

在宁波城转悠的时候,李希霍芬这次还特别留意了这里的艺术,注意到街边众多的画坊,“制作的是中国人常爱挂在房间墙壁上的卷轴画”。

外籍人士所绘1861年的甬江口。

李希霍芬看到的画坊有三四十家之多,但都是照着模板画。“都是些14岁至18岁的少年,在薄薄的纸上用精致的线条描出垫在纸下面的模板的轮廓,之后交给一名画师给衣服着色,另有一名画师给人物面部着色。原画似乎常是早些时候的佳作,但由于被多次描摹,这些描摹之作随后又被反复地用作继续描摹的模板,以致最后形成的作品比诸原作已经走形。另有一些商店专事裱画,让人叹为能事。”

李希霍芬的形容,与宁波车轿街、石板巷一带出口到国外的商品画,面貌是一致的。

雪窦寺与千丈岩

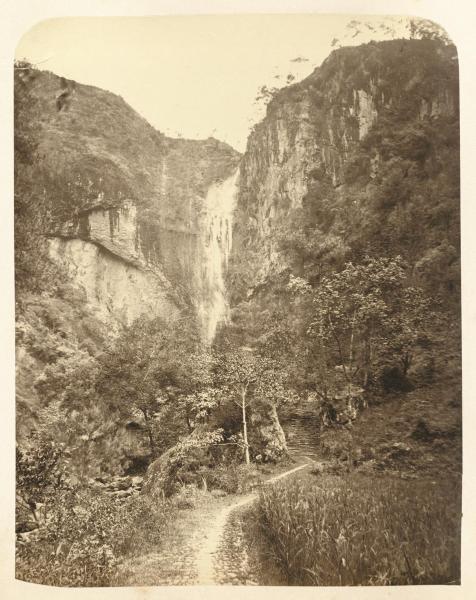

千丈岩,出自《杜德维相册》。

可能因为上次去鄞江桥印象太好,到宁波的次日凌晨4点,李希霍芬再次雇船前往鄞江镇,并从那儿翻山越岭前往雪窦山。

李希霍芬对雪窦山早有耳闻,也看过早期国外旅行者对那里的形容,心向往之。在他的印象里,“那是上海的旅行者最爱去的地方,因为从上海出发两天的行程范围内找不到这么罗曼蒂克的好山水。”

前往雪窦山的路上,李希霍芬记录地质变化与植被甚详,体现了一位地质学家的专业素养。在当晚7点,他们一行人终于到达雪窦寺。而让他深感意外的是,在这间寺庙过夜的价钱“竟然跟在欧洲大都市的头等客房里一样高”。

李希霍芬在雪窦山留下许多精彩的记录。“(雪窦寺)一大引人入胜之处就是周围有许多小型的瀑布,人可以在瀑布下沐浴,瀑流的大小还可以自选。令寺庙真正扬名中外的是周围众多大型瀑布,最著名的那条是雪窦山谷盆地中的小溪汇聚成一条大溪,然后从125米高的玢岩峭壁上飞流直下,从山上远眺,格外美丽。这条瀑布实在是美如画境,植被丰茂而多花。”提到的无疑是千丈岩。

李希霍芬一行走到瀑布下,而后沿着这随山势而下的瀑流走到亭下村,从那里坐竹筏到江口,继而换乘小船,开启前往天台的旅程。

第二次,李希霍芬在宁波一共停留5天。和其他旅行日记不同的是,他始终对宁波石质有很细致的观察记录,更多帮助读者从一位外国地理学家的角度了解晚清宁波的风土人情。您也可以通过阅读中译本,来获取更多的信息。

记者顾嘉懿

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com