叶倩文在工作中。资料图片 图文无关

“回去后就换一个老式手机,不能装APP的那种。不然,吃再多抗焦虑药物效果可能也不太好。”近日,宁波大学附属康宁医院普通精神科叶倩文医生为45岁的焦虑症患者刘先生(化姓)制定了治疗方案,换老式手机是重要一环。

使用DeepSeek成瘾

焦虑症复发

刘先生是一名银行高管。十多年前确诊焦虑症,这几年来,在药物控制下,病情平稳,工作、生活都得以正常开展。这次来就诊,他的状态却出乎叶倩文的意料——焦虑症复发了。

是没有遵医嘱吃药?还是遇到了应激事件?刘先生的妻子忍不住说:“医生,我觉得是DeepSeek让他焦虑症复发的。他每天就拿着手机,一直问一直问。工作日下班在家都起码要问几个小时,越问越焦虑。”刘先生坦言确实如此。

都用DeepSeek干什么呢?“主要是查与焦虑症相关的事。”刘先生说,以前,也会在百度上查病情相关的资料,但是输入一个关键词后,跳出来的网页有的相关,有的不相关,指向性也不明确,看几眼就算了。后来有了医生的帮助,也很少去百度搜了。

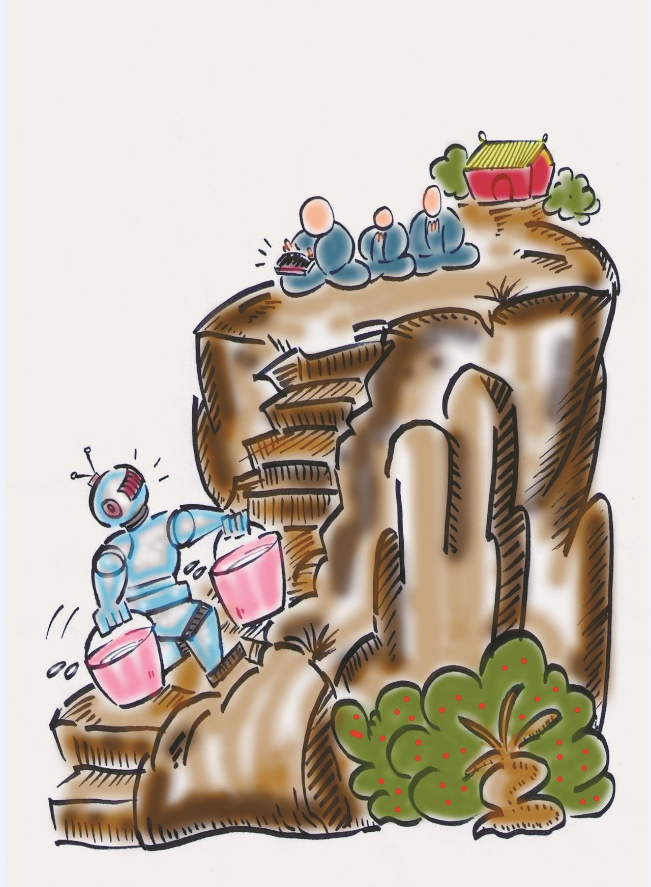

他感慨,现在DeepSeek的功能太强大了,查得停不下来。“我把病史输进去,可以让AI出一份治疗方案,看用什么药。AI会不停让我补充细节。我就把吃过的药和自己的症状再一样样输进去,AI又会帮我深入分析,这个药可能有哪些副作用,这个症状可能是什么疾病等。”

诊室里,刘先生痛苦地抓着头发。“我也搞不清楚,我到底是不是患了焦虑症?吃的药对不对?我不是不相信医生,可是AI说的好像也很有道理,很专业。”

妻子透露,刘先生还下载了豆包、KIMI等AI工具,反复提问,反复求证。

AI可以作为参考

不要沉迷

叶倩文介绍,最近门诊中,和刘先生有类似情况的患者有不少。他们会把多年的病史等都提交给AI,反复确认治疗方案。不过,刘先生是最沉迷的一个。

“我也知道,不能再这样每天盯着AI了,对病也没帮助。”刘先生痛苦地表示,自己也知道这样不好,可就是控制不住要点开DeepSeek。

妻子关心,这是不是上瘾了。叶倩文说,医学上并没有使用AI或搜索引擎上瘾的诊断,但刘先生的状态确实符合成瘾的三个特征。

首先是强烈的欲望。成瘾者会对某种物质(如酒精、毒品)或行为(如赌博、购物、上网)产生强烈的欲望。这种欲望难以抗拒,即使清楚这些行为可能带来负面影响。

其次是无法控制自己。尽管成瘾行为可能对健康、工作或家庭造成负面影响,成瘾者仍然无法控制自己的行为,持续进行这些活动。

另外是戒断症状。当成瘾者尝试减少或停止使用相关物质或行为时,可能会出现一系列不适感。刘先生试图“戒断”使用AI,甚至几次删除APP,可没10分钟,又重新下载了。不然,会坐立不安。

怎么办呢?叶倩文根据刘先生的症状,为其调整了焦虑症的用药方案,要求其一定要遵医嘱服用。此前半个月,刘先生在AI的建议下,擅自停药了。

其次,要在认知上进行调整。AI确实有强大、智能的一面,可以作为参考,有助于加深对疾病的了解,但是不能代替专业医生的诊疗。

另外,用“减少和替代”来循序渐进地戒断成瘾行为。比如,将手机换成没法装APP的老式手机,暂时“戒断”AI使用。

叶倩文补充,医学非常复杂,尤其是精神科疾病更是千变万化,AI不能代替医生的诊疗。以睡眠为例,几乎每个睡眠障碍患者都有不同程度、不同形式的睡眠障碍。AI可能更多地从单一症状出发,给出普遍性的治疗意见。医生则会从患者整体情况出发,制定个性化的治疗方案。

针对这个观点,该院大模型应用服务商——浙江宁唐健康大数据科技有限公司技术总监吕传峰表示认可,他说:“目前,大模型擅长关联分析,缺乏因果关系分析能力,不可避免地存在幻觉和失真。医疗行为专业要求高,差之毫厘会谬以千里。通俗地说,大模型只能当助手,不能取代医生在诊疗环节中的作用。”

宁波晚报 记者 王颖 通讯员 孙梦璐

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号