早读沙龙。

一到周五早上9点,鄞州区东郊街道新时代文明实践所便飘出阵阵亲切的宁波方言。20多位银发老人围坐在布置温馨的活动室里,他们的目光紧紧聚焦在前方的郑芳身上。郑芳一手举着贴满彩色便利贴、写满标注的自制新闻摘抄本,一手熟练地播放着精心剪辑的短视频,用生动有趣的语言,讲述着本地和国内的大小事。

洞察需求,搭建精神陪伴“小天地”

这温暖的一幕,是东郊街道宁丰社区“开天窗”早读沙龙的日常。发起人郑芳今年47岁,在多年照顾自家老人的过程中,她像个细心的“生活观察员”,敏锐地察觉到一系列容易被忽视的问题。老人们内心深处渴望知晓外面的世界,想要跟上时代的步伐,但电视里的新闻播报语速太快,专业的词汇和表述常常让他们听得一头雾水;手把手教老人使用手机、记住新出台的政策规定,往往是刚教会转头就忘。

“有时候他们眼睛里明明闪着好奇的光,却又欲言又止,感觉很想参与,但又怕问多了显得自己落伍。”郑芳回忆起这些场景,语气中满是心疼。

“不同于60多岁刚退休、依然活跃在各类社交场合的老人,一些高龄老人由于身体不便、行动受限等原因,参加社区活动比较少,他们就像被遗忘在角落的星星。”郑芳感慨道,“我们需要找到与他们沟通的‘特殊语言’,在社区里搭建一个专属的精神陪伴‘小天地’。”正是这份对老人需求的深刻洞察,以及想要为老人们做点实事的决心,让帮助高龄老人丰富精神世界,成为了郑芳心中坚定的心愿。

精心策划,定制专属“知识盛宴”

今年3月初,在社区的大力支持下,郑芳的想法终于落地生根,“开天窗”早读沙龙正式开启。这个充满诗意与温暖的名字,寓意简单而美好:“为老人家打开一扇了解世界的窗,也让他们的心窗敞亮起来,不再被孤独和迷茫填满。”

为了让沙龙内容真正契合老年人的特点和需求,郑芳化身“课程设计师”,花费了大量心血和时间。在“小郑新闻”板块中,她就像一位勤劳的“信息筛选官”,每周都会花费大量时间,从报纸、电视、网络等各种渠道仔细整理最新的新闻资讯。她深知老人们的接受习惯,特意避开复杂晦涩的表述,用最通俗易懂、贴近生活的语言,将国内外大事、本地趣闻,甚至是与老年人息息相关的健康养生知识,绘声绘色地分享给老人们。

“老话民谣”环节,则成为了唤醒老人们美好回忆的“时光机”。郑芳凭借着对宁波本土文化的热爱和了解,通过背诵长篇宁波老话民谣,用熟悉的乡音勾起老人们的回忆。当一句句充满年代感的民谣从她口中缓缓念出,老人们的眼中闪烁着光芒,仿佛又回到了儿时的弄堂,大家你一言我一语,分享着记忆中的故事,现场氛围温馨又热烈。

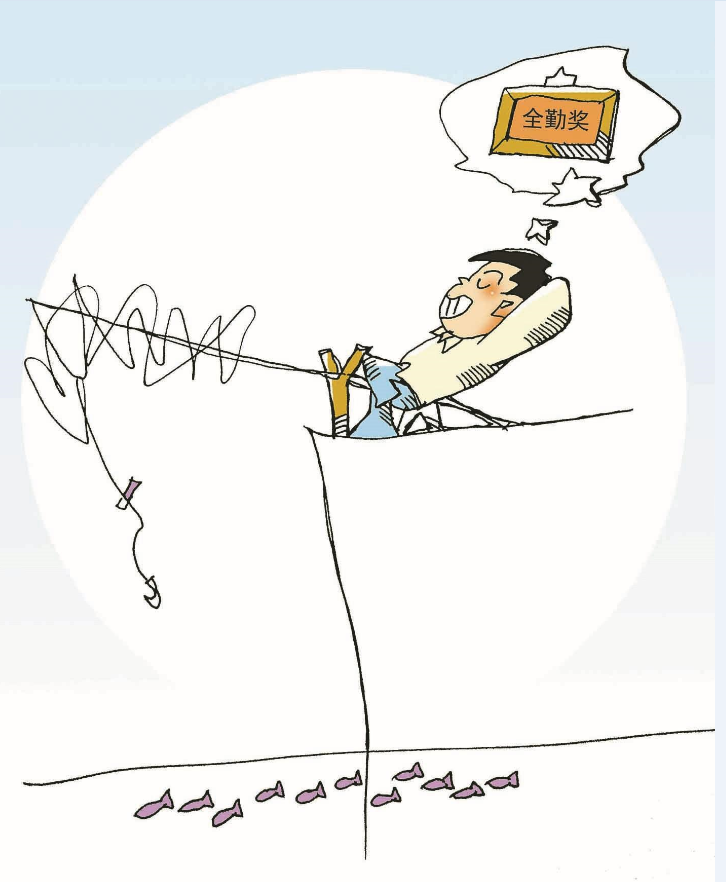

从内容策划到组织实施,全靠郑芳利用业余时间完成。作为一名会场设计师,她的工作本就充满挑战,加班加点是常有的事。但为了备好每一堂课,她常常牺牲自己的休息时间。夜幕降临,郑芳的“备课之旅”才刚刚开始。她坐在书桌前,台灯下是铺满桌面的资料,有时工作繁忙又恰逢第二天有课,她甚至会备课到深夜十二点多。即便如此,她也从不抱怨,反而乐在其中。平时在手机上刷视频时,只要看到适合老年人的新闻、有趣的故事或者实用的知识,她都会及时收藏起来,为课程积累丰富的素材。

温暖相伴,收获双向情感奔赴

“开天窗”沙龙每周都会如期举办,就像老人们生活中的一个“固定仪式”。经过四个月的运转,给老人们带来的改变显而易见,也让社区工作者们惊喜不已。

宁丰社区党委书记张孝渊介绍:“刚开始只有不到十位老人参加,我们都担心这个活动能不能坚持下去。但随着时间推移,越来越多老人听说后主动报名,现在已经有二十多位老人加入,他们的参与感更强了,每次活动都充满欢声笑语。”

而比人数增长更珍贵的,是那些无形却又意义非凡的变化。曾经,许多老人因为长期缺乏社交和精神寄托,脸上总是带着淡淡的愁容,眼神中也透露出孤独。但如今,他们的脸上笑容多了,精气神更足了,彼此之间的交流也日益频繁,内心的孤单感渐渐消散,整个人都焕发出新的活力。

老人们的这些变化,让郑芳更加坚定了她继续做下去的决心。“每次看到老人们认真听讲的样子,听到他们因为一个有趣的新闻哈哈大笑,我就觉得一切都值得。”郑芳动情地说,“希望更多老人加入。他们需要的,是被看见、被需要。这扇‘窗’,连接着他们和我们共同生活的这个世界,我要让它永远明亮。”

记者马佳威通讯员程淩霄文/摄

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号