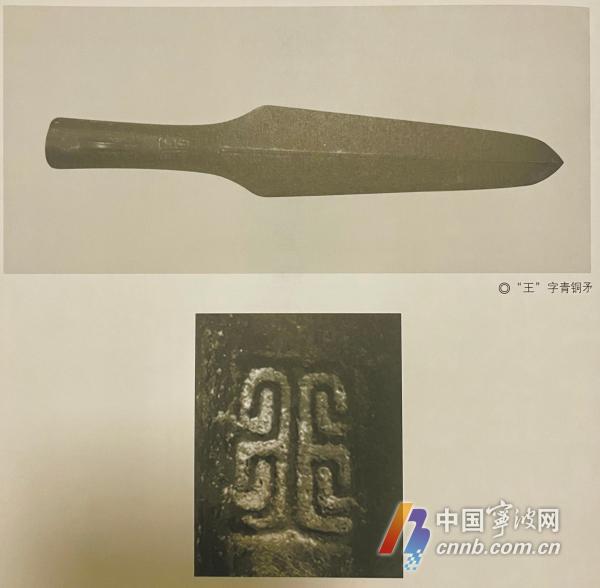

宁波现存最早的金石文物“王”字青铜矛。

日前,由鄞州区地方文献整理委员会编撰的《鄞州金石录》一书,由中国文史出版社出版。

金石文物历来被视为记录史料的重要载体,涵盖多方面珍贵信息,集书法、绘画、雕刻等艺术形式于一体,堪称“刻在金石上的百科全书”。

《鄞州金石录》建立在对今鄞州区范围所存金石文物进行全面普查的基础上,共收录战国至1949年现存鄞州境内的金石文物600余件/套,其中大量内容为首次公布,弥足珍贵。

尤为难得的是,该书对每一块碑石都做了释文,并撰写按语,对其中有价值的内容皆予以配图。图片尺寸大、精度高,部分还配以多张图片,有助于读者掌握文献信息。

名人文化相关金石文献引关注

宁波现存最早的文字出现于何时?

《鄞州金石录》解答为春秋战国时期的“王”字青铜矛。这件文物与羽人竞渡纹铜钺同时出土于1976年的云龙镇甲村。铜矛骱部有一纹样,专家解读为“王”字。这也是我市现存最早的一件金石文物。

这件青铜矛与书中公布的一批墓志碑刻,皆为鄞州区文物保护管理中心所藏。该单位前身为1976年成立的鄞县文管会,这是他们首次把保存的这批碑刻文献完整公布出来。

该书一付梓,多件名人文化相关内容便引发业内关注。

有一方南宋嘉定年间的《赵端墓志》,末尾有《四明它山水利备览》作者魏岘署名。魏岘系四明水利史上著名人物,该墓志的公布有补缺作用。

还有一件明代墓志,由著名文人文徵明书写并“篆盖”(用篆字书写墓志盖)。该墓志全名为《明故河南开封府汜水县教谕诚静包先生配孺人陈氏合葬墓墓志及盖》,1980年在下应袁家村出土。墓志上保留了文徵明的楷书和篆字,体现出“吴门”与四明人士的交谊。

《鄞州金石录》一书的指导专家、校对者,浙江文史馆馆员张如安在序言中指出,该书能够起到“存史、证史、补史作用的例子甚多”。

张如安关注到《赵孟传墓志》,“赵孟传作为宋朝宗室子弟,在南宋末年却‘卖友降元’,为宁波历代正直文人所不齿,明代学者黄润玉、清代学者全祖望都批判过他”。其墓志的公布,对了解他的履历和亲属关系有所帮助。

金石调查。受访者供图

新发现宋元碑刻墓志

据《鄞州金石录》一书编著者李本侹介绍,该书编撰过程中,相关普查工作深入自然村,收集到大量一手线索,“不能说毫无缺漏,但目前鄞州区范围内可以找到的历代碑刻应该已全部收录”。

调查中,工作人员取得不少新发现,包括较有价值的宋元碑刻。

五乡镇宝同村,有一座灵应庙,祭祀宁波的“土神”鲍盖。庙的偏房现被改为民宅,嵌在墙上的几块碑被杂物所挡,“封”在铁板内。

2023年,调查人员在五乡镇调查时得知墙内有碑刻,清理后,在一面墙上发现了四块碑,包括一块刻于南宋宝祐二年(1254)的《宝幢重修灵应行祠记》碑。

此碑材质为梅园石,碑面下半部因直接与地面接触,起壳剥落,上半部保存情况较好,年号字口都比较清晰。

还有一块元代墓志,是2023年横溪镇业余文保员俞彭年在大岙村马岭脚发现的,叫《赵孟塎墓志》。

该处原来就有墓葬,被列为“三普”文物,但墓主不详,传说为南宋丞相郑清之的母亲。《赵孟塎墓志》显示,这位夫人出身名门,系郑清之的“孙妇”,而非其母。

难得的是,该墓志的撰写者为元代知名四明文人袁桷。袁桷的外祖父是赵氏宗室子弟,论亲缘算是赵孟頫的从表弟,书法上受赵氏影响颇深,他本人也是宁波历史上一个重要的书法家。该墓志保留了他的书迹,据了解,这也是袁桷留在本地的唯一书迹。

公布一批在外经商的宁波人墓志

《鄞州金石录》还收录了一批在外经商的宁波人墓志。其中有些人的生平此前并不为人所知,墓志的出土与公布也丰富了后人对他们经商事业与品行的了解。

1929年的《毕釐和生圹记》,讲的是鄞县(今宁波)七桥村人毕釐和在上海创办“毕德兴号”的故事。墓志说,其人创业之初,营业极简,“继而创制油衣(桐油涂制而成的雨衣),开国货之新纪元,外商自叹弗如,莫敢与竞乃者”,寥寥数语,潜藏商战风云。

云龙镇顿岙村存有一方《张炳荣墓志》。张炳荣原在沪上从事营造行业,后被宁波籍大营造商沈祝三看重,随其在武汉“汉协盛”营造厂任经理。张炳荣为人干练又擅长交际,深得宾主信任。

墓志说他“君性笃实,自奉俭约,不喜侈华,然遇贫苦亲邻,则解囊周恤无吝色,族中有事辄出资相助”,可见是一位心怀乡里、造福桑梓的有爱之人。

在沪经商的宁波人中不仅有善人,还有义士。横溪镇金山村有《钱薇卿墓志》,其人乐于提携乡里,“建桥、筑路、兴学诸善举”,莫不全力相助。1932年,“一·二八”淞沪抗战爆发,日寇蹂躏商号,他不幸被虏,竟死于炮烙之刑。侵华日军的斑斑罪行,被记在墓志之上。

《鄞州金石录》收录之“金石”取其广义,除了碑刻墓志外,含文字的吉金(青铜)类铜钟、铜权,摩崖题刻也都收录其中。

此外,该书还新增一类,即桥额上有人名落款的,也列入书中,为一种创新做法。

该书采用“双目录”形式,先以收藏地排列,阿育王寺、天童禅寺因为是碑刻收藏的“大宗”,均单独列具,再按乡镇街道划分;另一套目录系以年代编排,作为“索引”附于书后,为读者查找提供方便。

鄞州区委党史研究室原主任、《鄞州文史》主编杜建海表示,《鄞州金石录》的出版,既是对地方金石文物的一次“摸底”,也有利于督促保护,提升大众的文保观念。记者顾嘉懿

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号