甬派客户端记者王博 通讯员 陈娇娇 曾家宇

8月6日上午,鄞州区中河街道桑菊社区,忻丁明老人的家里来了一位特殊的客人——10岁的晨晨。

这一老一小非亲非故,缘分要从几天前的“八一”文艺演出说起。

那天,老人受邀登台,二胡的悠扬、竹笛的清亮、大提琴的厚重,在他手中轮番绽放。坐在台下的晨晨被这多样的乐器表演深深吸引,心里悄悄埋下了拜师的种子。

最终,在家人的帮助下,晨晨如愿登门。

志愿活动现场,忻丁明正在表演。

忻丁明今年78岁,受哥哥的影响从小喜欢二胡。18岁中学毕业后,他被鄞县文化馆录用,接受了3年专业的二胡学习。21岁那年,他成为部队文工团成员,还自学了笛子和唢呐。

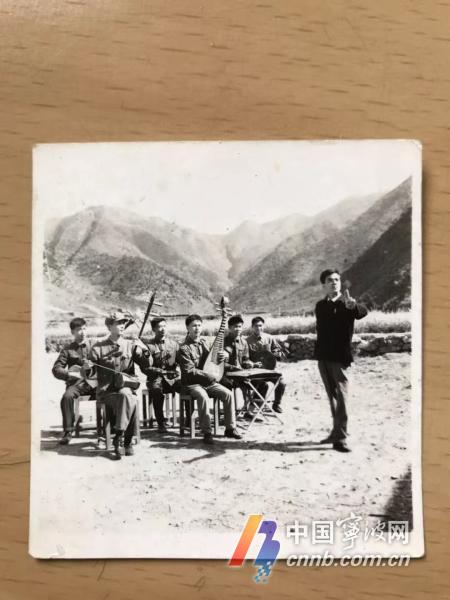

部队演出的老照片。

27岁时,从部队回到地方,他进入鄞县丝厂工作,一干就是20多年。其间,除了丝厂的本职工作,他还是当地知名的文艺骨干,积极参与各类表演。

演奏大三弦。

人生的重要转折发生在47岁。

那年,国有企业转制,他和妻子双双下岗,只能靠手艺谋生。妻子负责演唱,他则加入当地民营乐团,四处演出养家。

乐团里乐器种类繁多,为了做得更好、多挣些钱,他一边演出一边自学,在原来基础上,又掌握了琵琶、长笛、萨克斯、小号、大号等12种乐器。

家里成了乐器博物馆。

为了攻克这些乐器,忻丁明几乎把所有时间都投入到练习中——除了吃饭、睡觉、上厕所和必要的演出,剩下的时光全与乐器为伴。

食指骨骼已错位。

由于乐团里的乐器多以管弦为主,吹唢呐、练萨克斯成了家常便饭,他的嘴巴常常因反复吹奏而发炎肿胀,疼得连说话都费力,只能靠吸管喝些清淡的粥。右手的食指也因常年拨弦,骨骼渐渐错位,至今仍保持着一个约60度的倾斜角度,与常人笔直的指骨截然不同。

弹奏土琵琶。

可即便如此,他从起床那一刻起就拿起乐器,从未懈怠。

这份狠劲让他成了乐团里的“万能替补”——无论谁临时请假,哪种乐器缺人,他都能立刻顶上。除了乐团的常规演出,遇上红白喜事、公司庆典等需要表演的场合,无论对方需要什么曲子、用什么乐器,他总能在短时间内吃透乐谱、熟练演奏,准时登台亮相。

“这份功底,是日复一日用汗水和坚持打磨出来的,在困境中既扛起了家庭重担,也延续了对音乐的热爱。”忻丁明回忆道。

吹笛子。

退休后,忻丁明的生活依旧与音乐和公益紧密相连。

他活跃在老年大学,手把手教大家演奏乐器。同时,他还积极参与部队、街道和社区的各类文艺演出,与妻子搭档表演的“宁波走书”尤为出彩——他弹奏,妻子演唱,一弹一唱,惊艳全场。

拉板胡。

这几年,老两口还成了小有名气的“网红”。抖音、快手、优酷、西瓜视频等平台上都能看到他们的作品。镜头前,他专注演奏,妻子既负责演唱,又承担摄影和剪辑工作,两人默契配合,发布的内容深受网友喜爱,各大平台的粉丝总量已超百万。

因常年吹奏乐器,忻丁明不仅身体硬朗,讲话时更是中气十足,嗓门洪亮,他常打趣:“谁跟我吵架也比不过我嗓门大!”

妻子展示乐器。

家里次卧堆满乐器——床上堆着琵琶、长笛、二胡、板胡,衣柜里塞满了小号、萨克斯,连墙角也立着大提琴,活脱脱一个“乐器博物馆”。

演奏大提琴。

平日里,小区楼下和周边公园总少不了他的身影。今天拉段二胡《赛马》,明天吹支唢呐《百鸟朝凤》,后天换萨克斯奏首民歌,天天不重样,成了街坊眼里一道鲜活的风景线。

这两天,应社区邀请,忻丁明正忙着给孩子们备课,以音乐熏陶传承传统文化。他取出陪伴50多年的板胡,从板胡讲起,分享自己多年来对音乐的执着、克服困难的经历,希望能给更多年轻人播下热爱音乐、传承文化的种子。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号