妈妈陪孩子赶作业。AI制图

甬派客户端记者 沈莉萍

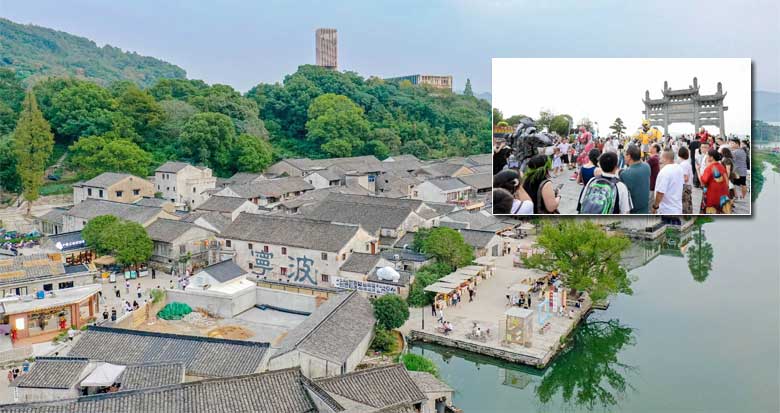

度过国庆叠加中秋的超长假期,10月9日,不少家长带着疲惫的神色送孩子返校。讨论的话题不约而同地聚焦于假期末尾的“作业冲刺战”。

“一双手,一支笔,在最后两天创造奇迹”,这句在家长圈流传的调侃,描绘出无数家庭的假期收尾图景。从寒暑假到国庆长假再到周末短假,有的孩子写作业总爱“临时抱佛脚”,拖到最后一刻才冲刺。

现象:长假收尾,全家上阵“作业攻坚”

“早知道最后要这么赶,假期前几天就该盯着他写作业!”海曙区一所小学门口,送三年级儿子上学的李女士懊恼地说。

这个国庆,她带着孩子去舟山游玩3天,出发前特意让儿子将数学口算题等作业塞进旅行箱,计划每天抽出时间来完成。但海边的沙滩与美食彻底分散了孩子的注意力,“每天都说‘明天再写’,最后两天回到家,作业几乎没动。”

为了赶工,10月8日晚,李女士全家开启“作战模式”:她负责辅导数学题,丈夫帮孩子搜集作文素材,孩子则坐在书桌前奋笔疾书,连吃饭都要端着碗在书桌旁完成。

“写到23点,孩子困得直揉眼睛,字写得歪歪扭扭。能完成就好了,质量就别提了。”李女士的话道出了许多家长的心声。

类似的场景在长假末尾随处可见。有的孩子,在移动的汽车和高铁上赶作业;有的家长,为了督战作业,特意改签高铁提前一天返程;还有的家庭,因孩子忘记了其中一项作业,引发“亲子争吵”……而这样的“冲刺模式”,总是在假期频繁上演,只是攻坚战从“三天两夜突击”缩短为“一夜突击”。

原因:拖延背后,多重因素叠加

记者采访后发现,孩子的“最后冲刺”习惯,藏着多重深层原因。

这个长假,带孩子在杭州旅行的王女士发现,孩子并非故意抗拒作业,而是面对任务时有“畏难”情绪。“作文要求写‘家乡的秋天’,他盯着题目半小时没动笔,说不知道怎么写,后来干脆去玩游戏了。”这种对未知任务的恐惧,正是拖延的重要诱因。

而部分孩子,则存在着“自我设限”心理,潜意识里总是暗示自己“完不成”,从而主动放弃提前规划。

此外,专注力不足也加剧了问题——不少孩子写作业时频繁被手机、玩具吸引,半小时的作业能拖成两小时,最终累积到“最后一刻”。

值得注意的是,完美主义心理也成为拖延的“隐形推手”。有些孩子写作业时反复擦改,力求每一个字都工整、每一道题都正确,反而导致进度缓慢,最终被迫“冲刺”完成。

“国庆作业里有个‘红色主题短视频’任务,孩子根本不会剪辑,最后变成我熬夜做的。”初中生家长张女士说。

不少假期作业追求“花式创新”,要求制作PPT、拍摄视频等,这些重技术轻内容的任务,往往超出孩子能力范围,最终转嫁为家长负担,也让孩子对作业产生了抵触情绪。

而作业总量的控制,仍存在着“最后一公里”的难题。有家长盘点,国庆、中秋8天假期里,孩子要完成语文2篇作文、数学3套试卷、英语200个单词默写,平均分配到每天并不轻松,一旦前几天耽搁,便只能“最后冲刺”。

“假期前老师只布置作业,没说要每天打卡,我们也没当回事。”这是许多家长的心态。目前,一些学校对假期作业的管理止于“布置”与“收齐”,缺乏过程性引导,孩子难以形成规律的作业节奏。

记者还注意到,更多的情况是,家长的监督方式存在问题:要么过度催促,孩子产生逆反心理,你越催我越拖;要么完全放任,直到最后才发现作业堆积如山。

另外,有一部分家长“额外加码”导致孩子拖延应付。家长在学校作业之外,还布置额外任务,孩子面对超负荷压力,优先选择逃避,最终集中“冲刺”应对。

破局:从“最后冲刺”到“从容规划”

“明明提前计划好每天写一点,最后还是堆到最后一天”,这样的无奈背后,是孩子假期作业拖延的普遍难题。

鄞州区中小学生成长指导中心负责人郑聪丽及多位教育专家表示,要让孩子摆脱“临时抱佛脚”的习惯,还需家校协同发力,从心理引导、作业设计到监督方式等方面进行调整。

在家长层面,引导成为破解拖延的关键。郑聪丽建议,家长可帮孩子把作业拆成“小目标”——先列出所有任务清单,再细化成具体事项,每完成一项就打勾标记。孩子看到清单上的勾越来越多,能直观感受到进度,动力会更足。

同时,根据孩子的状态分配任务也很重要:面对容易畏难的孩子,建议将耗时长的作业放在上午精神好时完成,下午或晚上再做简单任务;而专注力差的孩子,家长需清理书桌旁的手机、玩具等干扰源,若在家易分心磨蹭,可带孩子去图书馆等有学习氛围的场所。

此外,家长还可以和孩子一起制定每日作业时间表,并在完成后奖励自由活动时间,比如看一小时动画、去公园玩耍,帮助孩子逐渐养成“先学后玩”的习惯。

而学校的作业管理优化,也同样不可或缺。一些家长建议老师减少形式化任务,多设计贴近生活的实践类作业,比如撰写自然观察日志、记录社区志愿服务经历等,让孩子在体验中完成学习。

同时,落实分层作业制度也很有必要:针对学习能力强的学生,布置拓展题、进阶题;基础薄弱的学生侧重课本例题巩固、生字听写等基础知识,避免因“太难不会做”“太简单不想做”导致拖延。

此外,帮孩子保持“每天推进一点”的节奏感,部分学校推行假日“轻量打卡”机制,也获得了家长认可。

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号