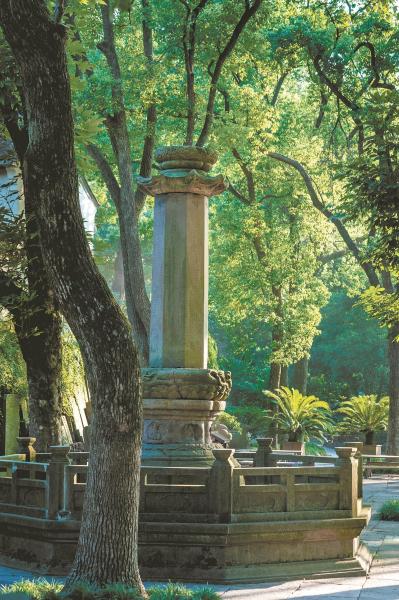

保国寺矗立的唐代梅园石经幢。(保国寺古建筑博物馆供图)

海风裹挟着千年不变的咸涩,掠过宁波三江口起伏的天际线,悄然漫入保国寺古建筑博物馆的深院。院中,两座唐代经幢默然伫立,浅灰泛紫的幢身流转着温润光泽——那是梅园石独有的肌理,仿佛凝固的时光,在阳光斜照下低语着沧海桑田的故事。

“秋老虎”发威的季节,日本学者们伴随着浙东潮涌而来——来自“石造物研究会”的日本专家代表团访问宁波,成员包括滋贺县立大学教授佐藤亚圣、东京大学史料编纂所教授菊地大树、奈良县大和郡山市教育委员会原主任山川均、国际日本文化研究中心客座副教授山口博之等学者。这些常年追寻海上丝路印记的日本学者,与华东理工大学闫爱宾、宁波大学刘恒武和李广志等中方专家相聚在古城宁波。

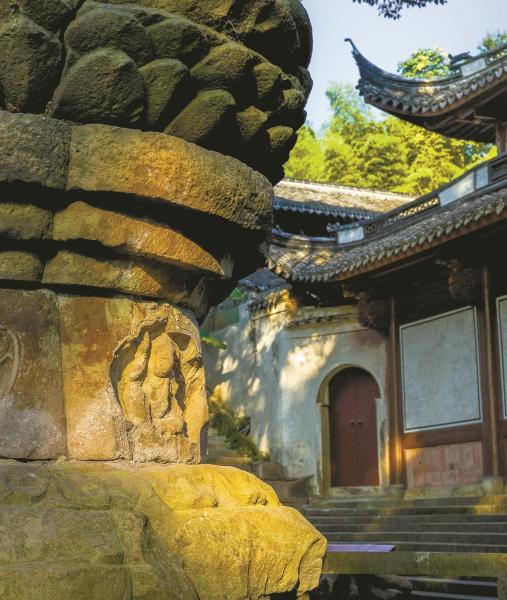

唐代经幢(局部)。(保国寺古建筑博物馆供图)

日本学者的到来,惊醒了沉睡的往事。这些沉默的石头再次开口说话,与漂洋过海而来的桧木、氤氲了千年的禅茶香气交织,共同诉说着一段跨越沧海的文明对话史。

石脉东渡:梅园石的千年之旅

梅园石的故乡,位于宁波城西约二十公里处的鄞江镇梅园村。

梅园石——这种凝灰岩,以其独特的浅灰紫色泽和细腻质地,在唐宋时期便从这狭小的区域走出,成为浙东地区建筑与雕刻的上选。

南宋时期,梅园石的应用达到鼎盛。东钱湖畔史氏家族墓道旁庄严肃穆的石刻群像、天童寺内供奉的皇家御碑、阿育王寺精雕细琢的石栏杆——这些传世不朽的艺术杰作,见证了梅园石独特的艺术魅力与历史价值。

在保国寺天王殿前,一座建于公元839年的唐代经幢静默矗立。其幢身上的蟠龙在千年风雨中依然鳞爪分明。日本石刻专家佐藤亚圣教授久久驻足,感叹:“在9世纪,日本还难以完成如此精细的硬质石材雕刻。这些经幢可谓东亚石刻技术的活化石。”

保国寺古建筑博物馆与日本“石造物研究会”深入交流。(黄银凤摄)

在历史的浩荡长河中,梅园石远渡东瀛,成为文明传播的使者。

这些来自宁波山村的石头,随着海上丝路的帆影,完成了跨越沧海的旅程。在日本古都奈良,东大寺南大门内,一对石狮已守护了八百多个春秋。它们通体呈特有的浅灰紫色,毛发卷曲如云,胸佩流苏,台座上的卷云、牡丹、莲花等纹饰,与宁波东钱湖南宋史氏家族墓道石刻如出一辙。经过中日学者多年的考证,最终确认这对被奉为日本国宝的石狮,正是南宋明州工匠伊行末等人用宁波梅园石雕刻而成。

梅园石的东渡,不仅是材料的流转,更是技艺的传播。明州工匠带去的凿孔、切割等先进技术,在日本生根发芽。伊行末在日本开创了传承八代之久的“伊派”石刻,成为日本石造文化的重要源流。

近年来,更多的梅园石遗存在日本不断现身:福冈县宗像大社里顾盼生姿的宋风石狮,鹿儿岛县水元神社中形制独特的萨摩塔,乃至大阪地区新近发现的同类石塔……这些发现不断修正着学界对中日文化交流路径的认知。山川均指出:“以往梅园石制品被认为仅分布于九州,现在在大阪的发现让我们必须重新思考其传播路线。为何萨摩塔会出现在大阪?这将成为未来几年的研究重点。”

日本大藏寺十三重石塔(梅园石材质)。(山川均供图)

在保国寺古建筑博物馆举行的座谈会上,中日学者的对话让这些沉默的石头重新开口说话。佐藤亚圣教授通过梅园石在九州的分布情况,阐述了他的新发现:“梅园石的发现揭示了两国文化交流的多元性与连续性。南宋时期输入日本的石制品几乎全部来自宁波,这为我们开启了一个通过传统文献和陶瓷器资料无法触及的历史维度。”

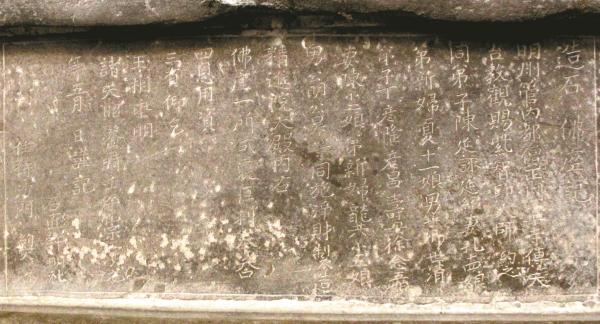

保国寺古建筑博物馆所珍藏的梅园石刻作品,构成了一条完整的时间序列:雕刻古朴的宋代云龙纹石几,断代清晰的大殿佛台,栩栩如生的明代圆雕石像生,彰显人文气息的清代寺志碑刻……每一件都是时代的见证。特别是山门处的唐代经幢,以其明确的纪年、完好的保存状态,成为浙东地区罕见的早期实例。这些遗存不仅代表了跨度900余年的浙东石作工艺的最高水平,更成为研究东亚技术交流的重要参照。

随着保国寺古建筑博物馆与日本“石造物研究会”的深入交流,双方计划合作策划以明州石刻为主题的特展,将这些跨越沧海的文化物证纳入海上丝绸之路文化遗产的研究与推广体系。这些曾经深埋在山脉中的石头,这些曾经作为压舱石随商船远渡重洋的石头,这些在异域土地上守护了八个世纪的石头,正在诉说着一段比文献记载更加生动的交流史。

藏于古建:桧木浮海的见证

当梅园石承载着东方的智慧与审美“向海而去”,来自日本的桧木,也乘着季风“浮海而来”,在东海之滨谱写了一曲文明互鉴的双向交响曲。

在保国寺北宋大殿的深邃静谧中,时光仿佛凝固。然而,就在这古老的梁柱之间,现代科技悄然揭开了一段跨越沧海的故事。研究人员通过精密的材质测定,发现了“桧木”的踪迹——这种被誉为“百木之长”的珍贵木材,以其独特的木纹和坚韧的质地,向来是日本建造佛殿等重要建筑的顶级用材。

保国寺藏经楼石廊柱。(保国寺古建筑博物馆供图)

《宝庆四明志》中以诗意的笔触记载了日本输宋木材的情况,形容其“率数岁成围”,乃“贾舶乘东北风而至”的舶来珍品。南宋时期,海上贸易空前繁盛,日本的杉木、桧木作为重要的货物,随着商船的帆影驶向明州。但这不仅仅是商品的流通,更承载着深厚的情谊——日本僧人重源在主持重建东大寺期间,曾特意从周防国运送良材赠与明州阿育王寺;日僧荣西亦运来“百围之木”重修天童寺千佛阁,楼钥在《攻媿集》中生动描绘那壮观场景:“挟大舶,泛鲸波而至焉,千夫咸集,浮江蔽河,举致山中。”

然而,保国寺大殿中的桧木,虽无明确的来源记载,却以其沉默的存在,诉说着更为细腻的历史真相。这些木材如何抵达此地?是随贸易商船零星输入,还是通过民间匠人的巧手传递?答案藏在年轮与基因的密码中。

2023年,保国寺古建筑博物馆联合北京大学考古文博学院对大殿木构件进行碳14测年,确认其中桧木砍伐于南宋时期。这一发现,不仅将木材的使用年代精确锁定,更让那段“浮海而至”的历史有了科学的锚点。

更令人振奋的是,研究人员已成功完成桧木构件的DNA提取与标记开发。这些沉睡八百年的木材,仿佛被现代科技唤醒,即将诉说它们乡关何处。天一阁博物院副院长徐学敏对此充满期待:“我们正在推进序列拓展与溯源分析,希望未来能够精准揭示这些桧木的源头。”而在保国寺净土池旁,清雍正十年的《培本事实碑》上“浮海伐木购材”的铭文,早已为这段“木之旅”写下了历史的注脚。

今年7月,在宁波—日本友城交流对话会上,天一阁博物院与日本竹中大工道具馆签署《国际交流协定》,为这段延续千年的木作对话开启了新的篇章。此次日本“石造物研究会”学者们的宁波之行,日方专家带来的桧木建造与溯源经验,与中方的研究成果相互印证,共同编织着一段跨越时空的文化因缘。

木石无言,沧海为证。一段关于交流与传承的故事,仍在岁月的长河中静静流淌。

茶禅一味:文化交流的精神纽带

当木石的往来在历史长河中刻下坚实的印记,禅与茶的交流,则在更精微的精神层面,编织着联结心灵的纽带。

日本滋贺县立大学教授佐藤亚圣立于保国寺,目光深邃地说:“宁波作为宋元时期中日文化交流的重要门户,其意义远超物质层面。它不仅在石刻、陶瓷、建筑技术等领域扮演核心角色,更是禅茶文化东渡的精神起点。”

保国寺宋代大殿佛台《造石佛座记》铭文。(保国寺古建筑博物馆供图)

关于日本茶的源流,历来众说纷纭。佐藤亚圣教授以其严谨的研究,为我们揭开了历史的层层面纱:“尽管遣唐使、日僧最澄传入之说广为流传,但《日本后纪》对日本茶的源流有更详细的记载,茶叶随着中日交流的绵密网络悄然传入。”他进一步描绘了那段被文字定格的时光:“翻开史册,在弘仁六年(815年)的墨迹间,可见嵯峨天皇于近江梵释寺品饮永忠禅师奉茶的清雅画面。这位与最澄同期归国的僧人,以一碗茶汤,在史册中点染出最早的氤氲茶香。”

而考古发现则提供了更为古老的物证——8世纪末日本出土的茶具残片,如同散落的时光拼图,默默印证着茶叶的东传并非依赖某位特定人物的一时之功,而是在更为漫长而持续的文化交流中,如春雨润物,悄然完成。

尽管如此,最澄的历史身影依然清晰而重要。佐藤亚圣教授指出:“他或许并非首位携茶种者,但确是将饮茶之道系统化引入宗教仪轨的关键奠基人。”在其推动下,茶,从一味寻常草木,升华为修行者的良伴、禅意的载体,并开启了规模化种植的先声。

佐藤亚圣教授动情地谈及他生活的滋贺县:“那里的古老茶园,至今仿佛仍飘荡着千年前的茶韵。我们的研究者曾循着茶香的痕迹,远赴中国天台山寻根问祖。纵使现代的基因组分析尚未完全解开品种源流的密码,但滋贺土地上摇曳的每一片茶叶,都在无声诉说着这段跨越沧海的悠久故事。”

历史的脉络在佐藤亚圣教授的叙述中愈加清晰:自9世纪起,中国饮茶习俗在日本进入了快速普及期。然而,最初传入的团茶之风,其流行却如潮水般一度退去。直至南宋时期,伴随着禅宗文化的深度东传,抹茶形式的茶文化才真正在日本扎下深根。这缕最初缭绕于禅院青灯的茶烟,逐渐漫入武家社会的厅堂,最终深深渗透进日本文化的肌理之中。

这段文化传播的壮阔历程,与浙东名刹天童寺结下了不解之缘。宋代的天童寺不仅是一座禅宗名刹,更是“茶禅一味”文化的重要发源地。据《天童寺志》记载,在宋、元、明时期,至少有33位日本僧侣远渡重洋,来此参禅求法。他们带回去的,不仅是精妙的佛法,还有浸润着禅意的茶文化,并将其逐渐融入日本的社会生活与精神世界。

日本对南宋抹茶文化及其美学的珍视与传承,从一件沉船遗珍中可见一斑:天目茶碗。其故乡中国当时已不再流行,却因日本对南宋美学的极致崇尚与追慕,而被精心保存、世代珍视。至室町时代,日本更开始大规模仿制南宋天目碗,这种对历史源头的尊崇与延续,至今仍在日本茶道中回响。

由此,源自中国的抹茶文化,在日本逐渐超越了单纯的享受生活范畴,曾一度成为上层社会重要的礼仪载体。历经几个世纪的演变与沉淀,至16世纪末,最终发展成体系严谨、意境深邃的“茶道”。

在这缕穿越千年、漂洋过海的茶香中,我们品味到的,不仅是技艺与习俗的传播,更是人类精神相遇、相知、相融的永恒追求与美好见证。

薪火相传:跨国界的文明对话

这场跨越千年的对话,之所以在今天越发清晰,离不开一代代学者的薪火相传。

已故的宁波地方文史专家杨古城先生,是其中不可或缺的桥梁。此次日本专家团来访,首要行程便是祭奠这位老友。

山川均忆起与杨古城二十余年的交往,满怀感念:“杨老师不仅在我的学术研究上给予了巨大帮助,通过他的引荐,还使我结识了许多宁波本地的专家学者。”佐藤亚圣教授近三十次到访宁波,几乎每次都得到杨古城周到而专业的陪同,“他从不流于形式,而是实实在在地带领我们走访文化遗址,进行实地考察。”

杨古城先生一生深耕梅园石文化,他的实证研究为“日本东大寺石狮原料源自宁波”这一关键论断提供了坚实支撑。他的离去,被中日学者视为民间石刻学术交流的重大损失。然而,他所开辟的道路正在被后人延展。山川均表示:“杨古城老师不在了,但我们会继续扩大和深化中日石刻文化交流。”他正积极推动奈良学界与宁波的互动,其著作《石塔造立》已被邓凌志、刘恒武译成中文,即将由浙江大学出版社出版,纳入“海外宁波学译丛”。

合作的篇章在不断续写。保国寺古建筑博物馆与日方计划合作策划“明州石刻”或“木石漂海”主题特展;天一阁博物院与日本竹中大工道具馆正式签署《国际交流协定》,在遗产保护、学术研究、联合策展等领域建立长期合作;双方学者将继续围绕“木石漂海”课题进行深度研究,利用DNA技术、年轮分析等科技手段,共同破译历史密码。

千年潮未落,风起再扬帆。梅园石与桧木,作为“木石漂海”的实物例证,沉默而有力地诉说着海上丝绸之路的往昔辉煌。禅与茶,则如一股暗香,浸润在文化交流的精神深处,历久弥新。从古老的技艺传播,到当代的学术合作与联合保护,在宁波这座被誉为海丝古港活化石的城市,木石茶禅的故事,远未结束,正待新语。

甬派客户端宁波日报 黄银凤 冯姝涵

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号

高温总算要走了 宁波降温时间确认

高温总算要走了 宁波降温时间确认