视频制作:记者 孙宇卓 史米可

中国宁波网记者 黄合/文 宁波博物院、省文物考古研究所供图

“7000年前,稻田丰收,碧水荡漾,姚江平原一派生机勃勃的景象,河姆渡先民们在这里伐木建房、饭稻羹鱼、划桨行舟、制作器物,过着艰辛而又‘富足’的日子……”从小,我们便听着关于河姆渡文化的故事,慢慢长大。

在以稻作农耕文明为特色的史前村落里,是不是能够溯源找到宁波海洋文明的清晰脉络?在这个闻名中外的遗址里,是否能够发现这块土地上追溯千年的海洋基因?为了寻找这些问题的答案,我们专门找到了浙江省文物考古研究所史前考古室主任、研究员孙国平。

拨开海相沉积的淤泥,拭去史前文明的尘埃。听,历史的缝隙里,有来自数千年前的海浪声,潮起潮落,不知疲倦……

与海相依,天时地利留下的“惊喜”

“你知道庞贝古城吗?如果说它时隔千年的完整存留是因为火山灰的掩埋,河姆渡遗址能在数千年后一亮相就震惊世人,则离不开海水淹没后海相沉积的淤泥覆盖……”一见面,孙国平就开门见山。

史前考古,因为距离年代过于久远,每一次的发现和挖掘,都是历史留给后人的“惊喜礼物”。

很多老一辈考古专家都记得河姆渡遗址第一次现世的场景——在烂泥之中,除了动物的骨头、骨器、残木、草绳散落,还有成堆成堆的金灿灿的稻谷,就连颖壳上的稃毛及谷芒清晰可见。

“当时很多人都不相信这是几千年前留下来的。确实,保存的环境实在太好了,很多有机物在发现之时,都仿佛是刚刚埋入淤泥中最新鲜的样貌。”孙国平说。

根据专家推断,7000年前河姆渡人生活的地方水网密布,通江达海,离当时的海边很近,而河姆渡遗址距离现在的海岸线约有40公里。

孙国平说,当年的河姆渡所在地距离海岸线也就10余公里,受到海洋环境的影响比较大。“我们推测,当年这个区域的废弃,很大原因就是因为到了5000多年前的时候,海平面又明显上升,淹没了地势比较低的地块。同样得益于此,又软又黏的淤泥细沙将这些数年前的物件温柔地包裹其中,和外界空气隔开。”

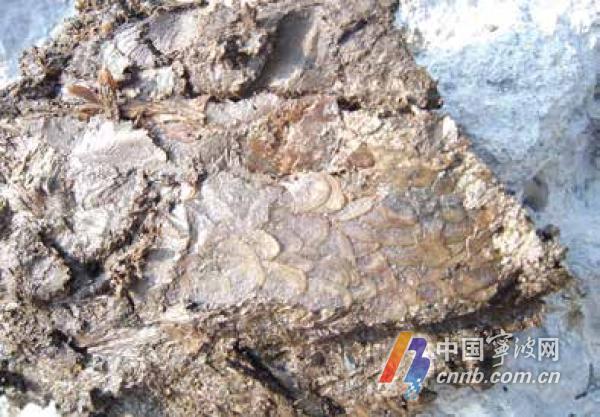

翻开河姆渡文化图录,我们还可以看到那些遗物刚刚被发现时的“惊鸿一瞥”:成片成堆的鱼鳞,泛着些许褐色光泽;遗留下来的树叶上,线条清晰的脉纹走向;成堆成堆出现的龟甲、一节一节完整的金枪鱼脊椎骨……

在此之前,很多人的印象中,东海之滨的宁绍地区,除了低山丘陵,大多是地势低洼、淤泥深厚的空间环境,史前考古一直是空白。

在此之后,借助河姆渡遗址这扇“窗”,历史打开了这本数千年前的“百科全书”,先人们的生产生活就这样“原生态”地呈现在世人面前,让人不得不一读再读、一品再品。

向海图强,“先进生产力”带来的底气

“你看,鲨鱼、鲸鱼、鲻鱼、裸顶鲷鱼、金枪鱼、海蟹——至少这6种海洋生物,已经成为河姆渡先人经常捕捞的对象。”在位于井头山遗址的文物标本库房里,孙国平被来自几千年前大小不一的贝壳、鱼骨包围着。

和早上千年的井头山遗址相比,河姆渡的先民不再以就地取材的海贝作为主要口粮,而是以稻作和采集野果捕猎野生动物作为主要经济手段。不过,海洋的影子还是深深浅浅地留在了他们的日常生活中。

动物考古专家研究发现,河姆渡出土的61种动物残骸中,水生动物达19种。同时,遗址中许多煮食用的陶釜中残留着龟、鳖、蚌、鱼等水生动物遗骸,出土的陶器中也有20%以上装饰有贝印纹。

“我们还发现了来自海洋的巨型生物——鲸脊椎骨和鲨鱼牙齿。我们不能确切判断这是先人出海集体捕猎的战利品,还是其搁浅于海滩而为人所获,但这些也能证明河姆渡先民出海渔猎活动非常频繁。”孙国平说。

在饱水状态下,我们看到了一支支来自数千年前的木桨——一端明显经过加工成方便手握的半环形或“凸”字形,另一端则自上而下逐渐减薄成尖圆形,方便减少阻力。

孙国平说,在人类不断进化的过程中,制造并使用工具就是其区别于动物的重要特点之一。“在河姆渡遗址,我们不仅发现了木桨,还发现了一处疑似独木舟加工场,一件长35厘米的独木舟模型,这些在当时应该都代表了最先进的生产力水平。”

在那个比如今更加温暖湿润的史前时代,在沿着古海湾边缘依次分布的不同聚落之间,是不是就是驾驶着独木舟、利用木桨进行海上交通交流?是不是先人们就是如此一路跋涉猎取海味作为饮食的补充?

孙国平告诉我们,虽然河姆渡遗址至今没有发现独木舟或其他形式的船,但擅长陶塑艺术的先民留下了多件以当时独木舟为原型捏塑的不同造型的玩具性质的小陶舟,足以让我们相信在长期生产生活经验的积累下,河姆渡人对于海洋的认识日趋丰富、改造自然的能力日趋成熟。

原来,早在数千年前,“向海图强”就已刻在先人的DNA里。

跨海传播,绵延数千年塑造的“自信”

干了大半辈子考古工作的孙国平已近花甲,鬓边长出了华发。

他说,自己最欣慰的,是有幸参与田螺山遗址、井头山遗址的挖掘研究,见证一拨拨来自国内外的专家学者前来实地研究考察,一篇篇关于这段历史的学术论文在国内外引起广泛的讨论。

早在20世纪80年代,澳大利亚的电影制片公司拍摄记录太平洋沿岸历史的影片,序幕就是从河姆渡开篇。而木桨、独木舟模型等器物的陆续出土,印证了宁波先民是我国海上交流活动的先驱,对西太平洋群岛的文化起源产生了重要的影响。

孙国平说,河姆渡文化作为从东南沿海地区向西太平洋地区进行扩散传播主要源头的观点,已经得到了学术界的公认。特别是比较太平洋沿海各地出土的陶器、石器、骨器等生产工具,可以清晰地看到技术层面的影响。

比如,形状朴质的石斧、石锛,是史前文明最流行或者说普遍的生产工具,主要用于伐木。

孙国平在各国博物馆走访过程中发现,距离河姆渡遗址3000多公里外的菲律宾、6000多公里外的夏威夷,都可以看到和河姆渡出土的石锛相似的木头加工工具。

“我们经过考古研究和文物比较,发现这些工具虽然产地不同,但器型上有很大的相似性,应该就是在制作技术上受到河姆渡文化的影响或是工艺扩散传播的结果。”孙国平说。

文化就像一条条源远流长的河流,每一朵水花前赴后继奔涌向前,最终汇入人类文明的浩瀚海洋。

7000年前,这块土地上的先人们适应海洋、改造海洋,创造了鲜活而又神秘的精神世界。

从远古走到现在,这块土地上的后人继续续写向海而生、向海图强的故事,在海洋经济的征程中奋勇争先、再创辉煌。

“通过考古,我们可以找到宁波发展的脉络、宁波社会孕育的过程,更加深刻地认识到历经一次次积累和传承才形成如今悠久灿烂的中华文明,进而找到渗入血脉之中的文化自信和精神信仰。”孙国平说。

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com