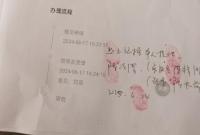

医生正在看望张大姐。

通讯员马婷婷 谢美君

54岁的食堂工作人员张大姐(化名)怎么也想不到,持续五天的胸闷气促,竟牵出一场罕见的寄生虫感染。当她捂着胸口走进鄞州区第二医院时,谁都没料到,这份看似普通的不适背后,藏着一个连国内外文献上都很少见的病例——旋毛虫不仅悄悄入侵了她的身体,还罕见地“盯上”了肝脏。

刚就诊时,张大姐的症状并不典型:没有高烧不退,也没有肌肉疼痛,只是觉得胸口发闷,稍微活动就喘不上气。接诊的鄞州区第二医院感染科主任沈芝红仔细查看检查报告时,一个异常数据引起了她的警觉,患者的嗜酸性粒细胞比例高达36.5%,远超正常范围(通常不超过5%)。这个负责对抗寄生虫的免疫细胞异常升高,提示着其体内可能存在特殊感染。

结合张大姐食堂工作的职业特点,沈芝红仔细询问其饮食和操作习惯,张大姐笃定地说自己从没有生食肉类的经历。但医疗团队并未放弃这条线索,进一步分析认为,感染可能源于烹饪环节的疏漏——比如处理生肉时,不慎接触了带有幼虫囊包的洗肉水,甚至误饮了被污染的水源。这些看似不起眼的操作细节,都可能成为寄生虫入侵的突破口。这条关键的流行病学线索,让医疗团队迅速将目光投向寄生虫感染。完善的全套寄生虫检查很快给出答案:旋毛虫IgG抗体呈阳性,证实了这种主要通过不洁饮食传播的寄生虫正在她体内“作祟”。

更令人意外的发现在后续的肝胆MR(磁共振)检查中。通常情况下,旋毛虫主要侵犯人体的横纹肌,引发肌肉疼痛等症状,而张大姐的检查图像清晰显示,肝右叶出现异常信号灶,胆管也有扩张迹象。这意味着,寄生虫竟罕见地侵犯了她的肝脏,医生翻阅大量国内外文献发现罕有类似病例。

由于发现及时,张大姐在接受规范的药物治疗后,胸闷气促症状已明显缓解,复查结果显示,肝脏的异常病灶在缩小,曾经飙升的嗜酸性粒细胞也逐渐回落至正常范围,身体正在逐步康复。

据沈芝红主任介绍,旋毛虫病作为一种人畜共患的寄生虫病,其“作案路径”实际并不复杂:当人食用了未煮熟的、含有旋毛虫幼虫囊包的猪肉或野味后,幼虫便会在肠道内发育成虫,随后产出的新幼虫会随血液扩散到全身肌肉组织,形成新的囊包。典型症状包括发热、肌肉酸痛、眼睑水肿等,但像张大姐这样以胸闷为首发表现的情况,初期很容易被忽视。

沈芝红特别提醒,预防这类食源性寄生虫病,关键在于把好“入口关”和“操作关”。选购肉类时要选择经过检疫的产品,烹饪时务必将肉类彻底煮熟,确保中心温度达到72℃以上,以杀死可能存在的寄生虫幼虫。处理生肉时,一定要注意生熟分开,避免砧板、刀具交叉污染,接触生肉后要及时洗手,妥善处理洗肉水,防止误触误饮。此外,若出现不明原因的发热、肌肉疼痛,或体检发现嗜酸性粒细胞异常升高,应及时就医排查寄生虫感染。

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号