甬派客户端记者 沈孙晖 通讯员 吴梦帆 乐芸 徐晋晟

今天傍晚6点40分,宁波植物园渐渐安静下来。水上森林栈道上,虫鸣和风吹树叶的沙沙声轻快入耳。

张明辉打着一盏夜视手电,脚步放得很轻。他俯身靠近水边的草丛,屏住呼吸——

这不是散步,而是日复一日的巡查。

“水温25℃,含氧量正常,螺壳清理干净……”记录的这些数据,对张明辉来说至关重要,它们是萤火虫能否活过今晚的“生命密码”。

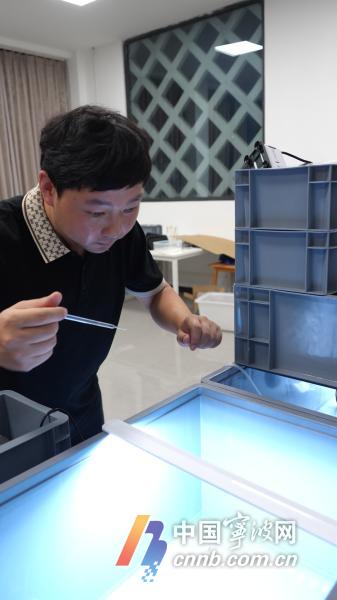

张明辉正在查看幼虫情况。徐晋晟/摄

张明辉就是这片萤火虫保护基地的负责人。他和团队要打造的是浙江省第一个集科研、科普和培育于一体的城市萤火虫保育基地。

这个听起来特别浪漫的项目,缘于一年前张明辉和朋友在稻田边的一次闲聊。

“那天,我们说起小时候漫天萤火的景象,才发现已经十多年没见过萤火虫了。”这次聊天,让原本做农林工作的张明辉动了心。

因为,萤火虫是生态环境的“敏感测试纸”,而城市是它们最艰难的生存之地。

于是,他拉了一支队伍,于今年春天入驻宁波植物园,把这事做起来了。

萤火虫在黑暗中发光。受访者供图

“我想在城市里复现萤火虫点点微光的景象。”所以,这个浪漫的项目,有个浪漫的名字“复萤”。

但这件浪漫的事,做起来可不浪漫,甚至有点“惊吓”。因为一点小疏忽,就可能导致虫子大片死亡。

所以每天下午3点,张明辉在萤火虫养殖室内的日常,是从“挑刺”开始的——

幼虫食物的残渣清理干净了吗?水温传感器校准没?……“被吃过的螺肉残渣一天内必须及时清掉,不然滋生细菌裹住幼虫,它们就会窒息。”张明辉展示着清理工具,像外科医生介绍手术器械般严谨。

他用手指抹过养殖箱边缘,沾起一点水闻一闻,这是判断水质好坏既原始又有效的方法。

张明辉正在忙碌。徐晋晟/摄

七月的一场事故,张明辉至今提起来仍后怕——

中央空调突然故障,室内温度飙升到32℃以上。由于当时没有应急预案,发现也不及时,上万只幼虫在高温缺氧中死亡,损失近3万元。

从那以后,团队给基地配了发电机,每个养殖箱加装氧气泵,24小时不间断运行;保安每4小时到6小时巡更打卡,工作群里随时上传现场照片……

这套用教训换来的机制,成了萤火虫的“生命保障”。

萤火虫成虫。受访者供图

更大的挑战来自户外,其中一项,就是光污染没法彻底解决。

“萤火虫喜欢待在阴暗的地方,但城市的夜空自带亮度,你想伸手不见五指?根本不可能。”张明辉和团队曾想用遮光网,又担心台风天出问题。最后,他们决定把萤火虫保护区里的灯光全部熄灭,让黑暗尽量“纯粹”。

张明辉要忙到晚上十点才下班,此时女儿早已熟睡。由于缺少陪伴,他换了一种方式来“补偿”女儿——

暑假里,女儿带着同学来到植物园,亲眼看到爸爸培育的萤火虫,脸上顿时露出惊喜、兴奋甚至有点不可思议的神情。这让他觉得什么都值了。

“孩子们从来没见过真的萤火虫,追着光点跑,小手轻轻去捧……”那一刻,张明辉暂时忘掉了那些数据,他只是一个让女儿骄傲的爸爸。

“萤火虫小课堂”。受访者供图

如今,张明辉团队在植物园里开设了“萤火虫小课堂”研学项目,让更多孩子第一次见到萤火虫幼虫,了解它们的习性。他也成了孩子们口中的“张老师”。

但看到有孩子拿着网兜或瓶子想抓萤火虫时,“张老师”会严肃地上前制止,“我们来这里不是捕捉‘童话’,而是来学习守护‘童话’的。”

“萤火虫小课堂”。受访者供图

2023年6月,萤火虫被正式列入《有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》,成为国家“三有”保护动物。

“所以,我们的工作不只是保育探索,更肩负着一份法定责任。”张明辉望着水上森林里萤火虫点亮的夜晚。这,或许是城市里最浪漫、最坚韧的共生!

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号