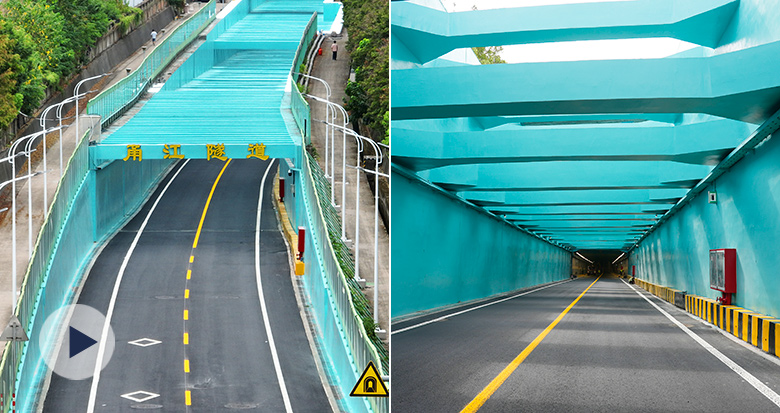

展览现场。

山海九万里,潮涌八千年。昨日,宁波考古70周年(1955-2025)特展——“从远古渔村到国际港城:宁波考古里的海洋基因”在宁波中国港口博物馆开幕。

展览撷取70年来宁波水陆考古发现里的海洋元素,呈现宁波先民在悠悠岁月中“探海”“拓海”“兴海”,扬帆沧溟、逐梦深蓝,生生不息、向海图强的生命乐章。

无论是远古时期的滨海渔村,还是唐宋以来东海之滨的国际港城,无论是转运南北的内河水网,还是扬帆域外的海上丝路,宁波城市的发展始终蕴藏海洋文明基因。而宁波考古70年来的发现,又无不揭示这一基因。

本次展览由宁波市文化广电旅游局(文物局)、北仑区人民政府主办,宁波市文化遗产管理研究院、北仑区文化和广电旅游体育局(文物局)、宁波博物院承办,宁波中国港口博物馆执行承办,将持续到12月14日。

镇海鱼山遗址出土、被称为“远古的微笑”的笑脸陶器耳。

探源八千年,

展示“最早宁波人”生活

展览的第一部分“探海”,主要展示“最早宁波人”对海洋的探索。

半个多世纪以来,井头山、河姆渡、田螺山等140余处先秦遗存的系统调查发掘,将本地区人类与海洋的互动历史追溯至距今8300年前。种种“中国之最”的揭示,重构了中华海洋文化发展的时空框架。

这些遗址中出土的木桨、陶舟、捕鱼用具,以及大量的海洋生物遗存、滨海聚落遗迹、制盐遗存,清晰呈现出宁波先民认知海洋、利用海洋的早期实践,确立起宁波作为中国海洋文明重要起源地的定位,一幅源远流长的“人海共生”画卷就此展开。

长沙窑青釉釉下彩奔鹿纹瓷执壶。

海进人退、海退人进。地层下的发现不断提醒我们,海洋带来的生机及其孕育的危险,在付出诸多代价之后,宁波先民学会与海共存,趋利避害。

如果说田螺山遗址的木桨表达的是先民探索海洋的决心,那么镇海鱼山遗址出土的“笑脸”陶器耳则是一种乐观精神的表达,虽然生活条件艰苦,但先民们的心态始终旷达,积极向上。

古城遗址发掘,

揭示早期港城脉动

展览的第二部分,主要通过句章古港、明州罗城、永丰库遗址等50多处港城遗址考古成果,揭示“拓海”篇章,讲述春秋战国以来,宁波港口与城市协同发展的演进轨迹。

1976年,鄞州云龙境内出土了一件战国“羽人竞渡”铜钺,正面下方刻有一艘狭长的轻舟,上坐4人,头戴羽冠,双手持桨,奋力划船,生动勾画出古代越人“以舟为车、以楫为马”的水上生活图景。本次展览,铜钺原件实物展出,较为难得。

2004年至2012年,宁波考古人经过多年寻觅,在今宁波江北慈城王家坝村境内找到战国以来的“句章故城”所在,实证句章故城(港)作为“宁波第一港”“宁波第一城”在军事与贸易中的双重功能。

越窑青瓷青釉荷叶形带托瓷茶盏。

考古人员还厘清了汉晋时期宁波另一重要港口型城邑和海洋贸易点——“鄮县故城”的大致位置,发掘了今奉化西坞白杜城山东南的“鄞县故城”,得出“小溪无城”的考古结论。

这些通江达海的港口城镇,奏响唐宋时期“向海图强”的前曲。涉海经济、沿海贸易、军事行动、休闲垂钓,与国家命运相关的“大历史背景”以及日常生活流露的“小儿女情调”,皆通过出土文物得到反映。

而与唐代明州城有关的城市考古,以及元代永丰库遗址的发现,更厘清了唐宋时期明州港作为“海上丝绸之路”东方起点的历史脉络,展现出宁波依托海洋不断拓展城市空间、联通内外贸易网络的开拓历程。

扬帆沧溟,

水下考古印证“瓷路”

在展览第三部分“兴海”,苍茫的大海,由遥不可及的“天堑”变为商旅往来的“通途”。

以上林湖、东钱湖两大窑场为核心,数十年来,宁波考古陆续发现并发掘了40多处越窑窑址,厘清了以秘色瓷为代表的越窑青瓷生产体系与技术发展路径,海上陶瓷之路的存在实证了古今中外的文化交流与文明互鉴。

宁波考古“水陆并进”,还发现了余姚施岙遗址史前独木舟、和义路唐代龙舟、东门口北宋外海船、和义路南宋内港船、象山定塘南宋沉船、慈溪潮塘江元代沉船、象山涂茨明代沉船、象山渔山“小白礁Ⅰ号”清代沉船等不同时期古船8艘,为蓝色文明画卷绘上浓墨重彩,也为海丝申遗研究注入源头活水。

展览主办方表示,本次宁波考古70周年成果展,通过多元展现手法将考古发现转化为可视叙事,旨在激发公众对地域文化的感知,实现从“发掘现场”到“公众视野”的价值跃升,唤醒公众的历史记忆与文化认同。记者顾嘉懿文/摄

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号