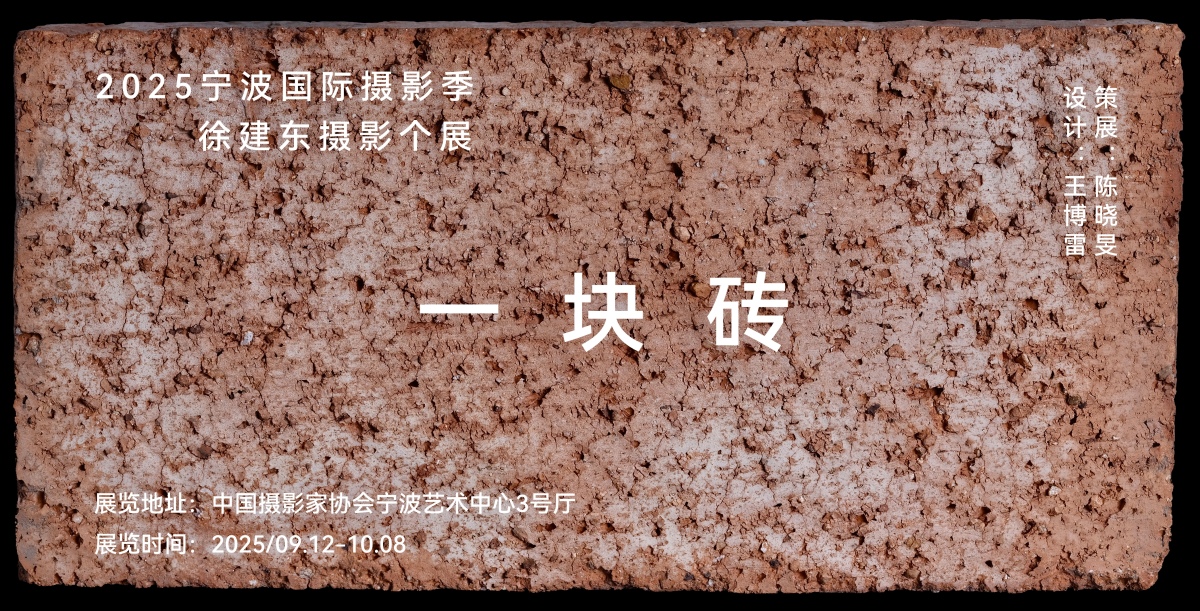

在9月12日启幕的宁波国际摄影季的丰富展陈中,徐建东的当代摄影个展《一块砖》以最朴素的物象,展开对宏大历史进程的凝视与追问。

砖,是构筑城市最微小最被容易被忽视的元素,而将最平凡甚至被视为粗陋的物体置于艺术展览的中心,本身就是一种当代艺术的“升维”实践。

位于东钱湖畔中国摄影家协会宁波艺术中心3号厅的《一块砖》展览通过影像、装置与综合材料的当代性表达,旨在唤醒人们对城镇化迅猛发展的反省,以及未来的思考。

此次展出的60多幅照片,是艺术家徐建东作为城市化亲历者与摄影者双重身份,在十几年的拍摄积累的几十万张照片中选出的,最终成就的一部凝视历史、拷问当下、叩响未来的中国城市化史诗。

从“砖”到“人”的沉默史诗

徐建东的镜头始终聚焦于砖,但砖从来不只是砖。在他的作品中,砖是转喻的载体——它是农民工的身体,是土地的碎片,是记忆的容器,也是时代洪流中无数个体命运的隐喻。是你、我、他,无数人的命运。

正如策展人的表述:“因为,大多数时候,人是缺席的;大多数时候,人是被湮没的……”

在土烧成砖、砖变成楼、楼变成城市的狂飙过程中,我们只看到看到机械臂不知疲倦拆迁旧房,看到新楼吞噬大片绿色农田,天际线把山边的墓地占了,疯狂的人们想象着楼市会永远增值……

而那些真正每天如砖一般被折叠的沉默与劳动,那些被林立的高楼遮蔽的阳光与梦想,那些砖一般微小的命运,他们在哪里?

作为从农村来到城市的一线建设者,徐建东感受真切,他说:“城市化如呼啸的列车,将我从乡村载向城市的边缘。身为未经完整农耕洗礼却已不再年轻的一代,我的身份如同工地上的砖块,被时代拆解、重塑,最终凝固在非城非乡的钢筋混凝土之间,与这座城市共同生长。”

《新家园》的孩子们如此快乐地憧憬着未来,他们也许就是跟随进城务工的父母走进城市的孩子,他们的梦想与现实的差距在哪里?他们会从父辈砖一般的命运中逆袭吗?

自己描眉化妆的《小姑娘》,童真的年龄,含泪的眼神满是孤独和不解,也许她只是学习母亲的样子,可是她能懂得大人生活中的不堪与无奈吗?

没有宏大的叙事铺陈,没有炫目的技术表演,艺术家的镜头始终从不同的角度和侧面,记录普通人的真实生存状态,也暗喻城市化中人际关系的象征——个体如何被嵌入巨大的结构,又如何保留细微的差异与挣扎。

徐建东以冷静的构图与克制的色彩,赋予砖一种近乎肖像的尊严。而整面墙的主图,是他走进被淹没的城市中,进行的“沉浸式”的思考。

媒介突围的当代性表达

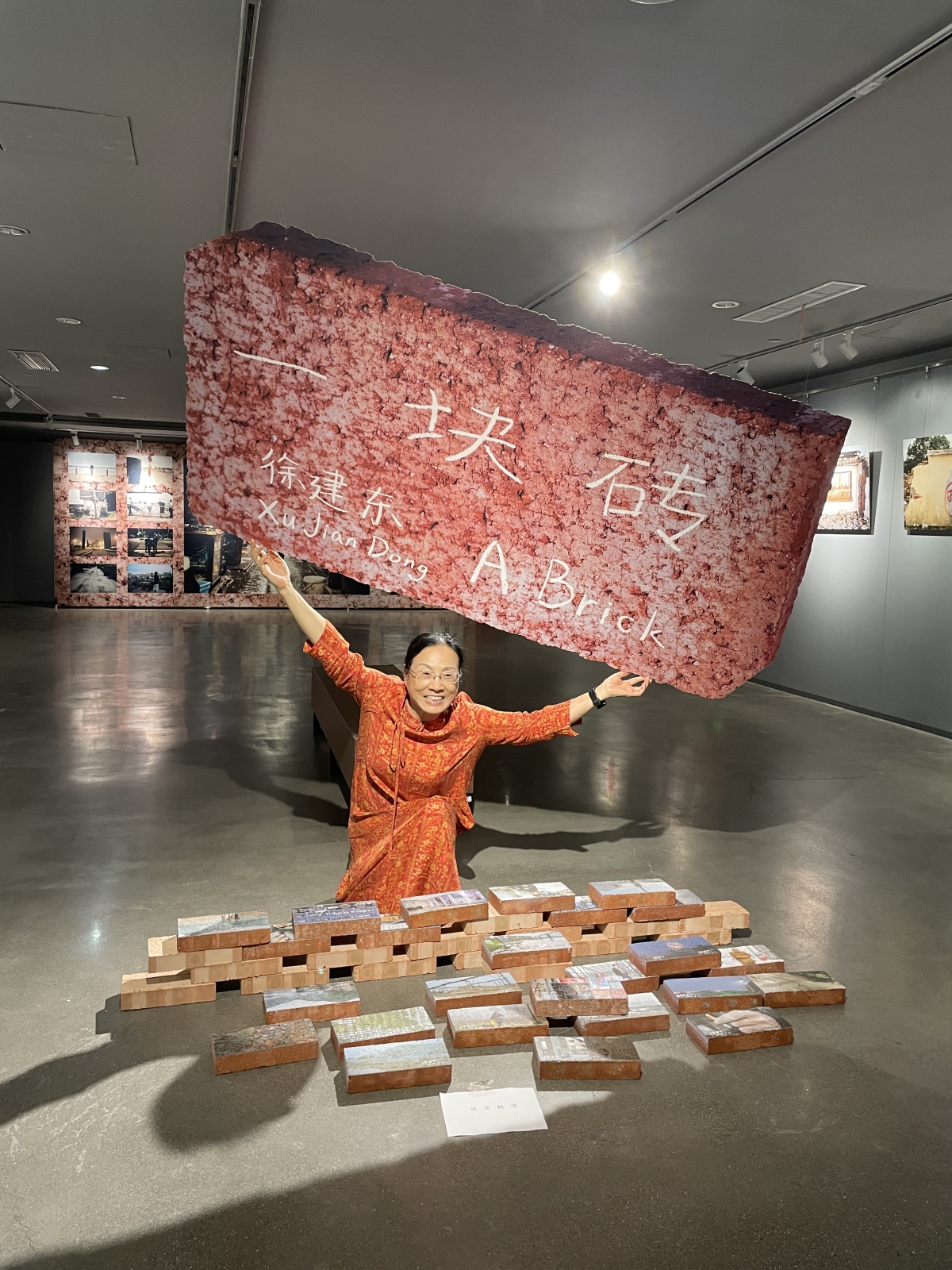

徐建东并未止步于平面影像的叙事。展览中最具冲击力的,是他将摄影作品直接印制于真实红砖表面,并砌成《人墙》装置。这一举动打破了摄影的二维局限,实现了媒介意义上的“回归”——影像回到了它所描绘的物质本身。

砖块从此不再是对象,而是主体;不再是再现,而是存在。观众伸手即可触摸到砖的粗糙感,以及其上印着的工人身影、工地场景。

同时,打破媒介边界,将记录与实体合一,强化了作品的质感和温度。让观众在“钢筋森林”中重新感知身体的温度,寻找回归自然的路径,回到历史发展的本核。

艺术家徐建东和《人墙》装置

而悬于展厅中心的“一块砖”与地上散落的砖组成装置作品《砖墙》,也吸引了很多人在此细究与打卡互动。

砖是个体,砖也是集体,每一块砖承重彼此,才能筑起高楼;每一个劳动者托举时代,才能推动历史。徐建东以艺术的方式,让“一块砖”成为一个高悬的值得仰望的“纪念碑”。

这是一种“看见”,正如策展人说的:“真正的看见,是一种追问。”

徐建东早年拍摄《中国老茶馆》《中国狗市》,已显露出对传统消逝与市井生命的关切。而在《一块砖》中,他更进一步,将镜头对准了自己曾属于的群体。他不是外来者式的“关怀”,而是内部人的“自述”。正因为如此,他的影像中没有任何猎奇或悲情,只有一种冷静的凝视与共情。

在他的画面中,人常常是缺席的——但缺席恰是一种最大的在场。砖块垒起的墙是人的劳动结果,砖上的磨损是人的使用痕迹,砖堆旁的茶缸、手套、安全帽是人的延伸……

徐建东以“物”的叙事代替“人”的叙事,反而更深刻地揭示了人在城市化中的处境:他们建造了城市,却常常被城市遗忘;他们塑造了时代,却难以被时代铭记。

历史并非抽象的概念,它正是由无数这样“朴素、微小、被忽视”的物与人具体构成的。凝视一块砖,就是凝视我们自身的历史与存在。这种于无声处听惊雷的力量,远比任何喧嚣的赞美更为持久和震撼。希望,《一块砖》被更多的人看见。

本次展览到10月8日结束。

作者简介

陈晓旻,艺术博主,艺术策展人。“艺术宁波”专栏、“艺术宁波”微信公众号、“艺术宁波”视频号等主理人。

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号