甬派客户端记者 尹幸芷

“我的身体和时间可以支离破碎,但自我必须完整。”

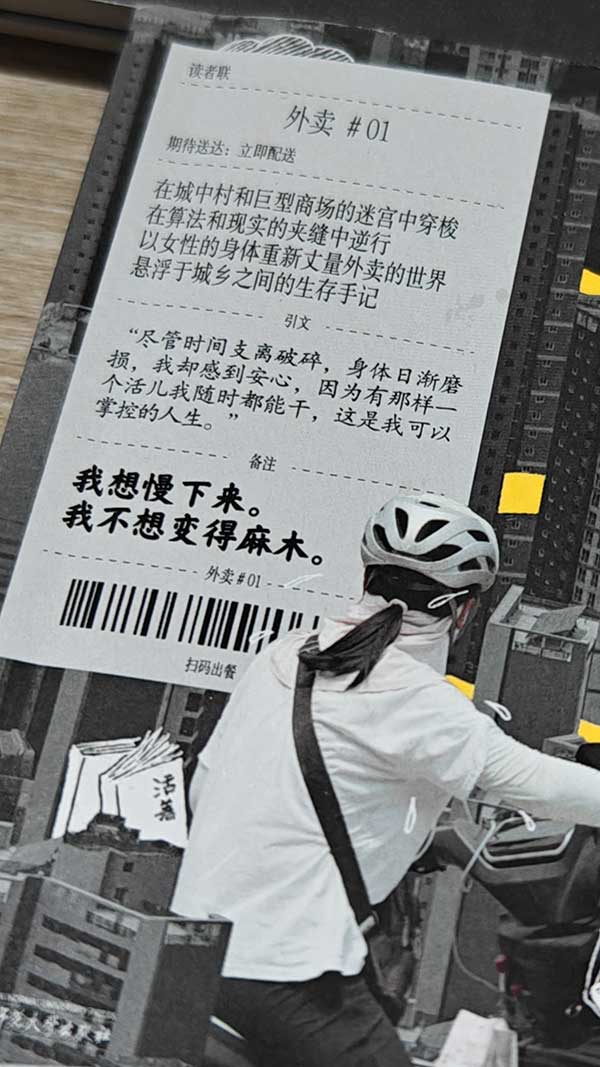

在第十届浙江书展的分享台前,这是素人作家王晚为自己的新书《跑外卖:一个女骑手的世界》写下的注脚。

发布新书一个月以来,这是她第一次独自在讲台上分享自己的创作,践行一份“听见”的力量。

王晚在浙江书展做分享。尹幸芷摄

01 一场听见“我”的漫长跋涉

出身农村,少年辍学,频繁换了17份工作,做过印刷工、医院外送员、网络推广员、保洁员……这是王晚留给世界的一个模糊的轮廓。

一些细节印证了这些印象。

出身农村,她读到初中便被迫辍学,高中再次被迫辍学,只身漂泊北京。她生活的镇子里,只有一家书店,大多售卖的是学习资料,“读到的书大多数是东拼西凑出来的”。她读哥哥们的课本,到邻居家蹭书看,“有时候,捡起地上的纸片就读起来”。

19岁,王晚选择北上,北京成了她的另一个“家”。

王晚。受访者供图

在王晚的讲述里,这个“家”是这样的——

它时而是民工的铁皮房,“夏天,房子温度飙升,有时候连床都烫手。”

时而是人员复杂的城中村隔断间,“一层楼里能塞进七八十户,噪音巨大,戴上耳塞也睡不着。”

但是,在这间逼仄的出租屋,任何物件、任何行动都能自己决定。她读书、写作、看电影,“做任何自己喜欢的事”,短暂获得了“二十平米的自由”。

为这自由,她付出了很多代价。

北京生活成本高,她尽全力活着,“省钱省到‘变态’”。

最拮据的时候,洗澡时,她冲一会澡儿就关掉热水,哆哆嗦嗦搓完澡,再冲水抓紧洗完;吃饭时,她要先过一遍账,“做饭开灶耗电费,包子里面也有菜,能满足维生素的需求。”

拮据和劳累,拖垮了她的身体。2018年,她不得不卧病在床,“赚的钱全贴给治病了”。

王晚家中的药。受访者供图

“身体和时间支离破碎”,她把这句话打在浙江书展的屏幕上,这是她生活的真实写照。

“痛苦就是一座冰山,你不知道它到底有多大,但需要一点点的把它凿开。”说这句话时,王晚面色平静,“别怕它会一直在那儿——只要开始干,它不会永远在那。”

02 一次讲述“我”的身体写作

凿开写作这座“冰山”,她花了一年多时间。

写作加重了她的眼疾,也带来了巨大的焦虑。她继续跑外卖、“挣活路”,并在劳动的间隙里不断写作。

“第一版稿写的太烂了,”她直白地评论自己,“我完全不相信它能出版。”

在决定写这本书之前,王晚已经创作了十几部长篇小说、近百个短篇和上千首诗歌。但是,她从未受到专业写作训练,遑论是出版一本书。

《跑外卖:一个女骑手的世界》。尹幸芷 摄

“这是我第一次写非虚构作品,一开始,根本不知道怎么下笔,应该写哪些内容。”

在《作品》总编辑王十月老师的文学大赛群里,这位伯乐“看见”了她,也看见了她书写生活的创作欲。

“王老师对我的选题很感兴趣。他说,有些选题是只有我这种真正在场的人能写,其他人是写不了的。”王晚说,“写自己的生活、写城市的底层,这是我的生命议题。”

缺少的非虚构写作这一课,王十月为她补上了。

他手把手教她,非虚构文学写作是什么,创作要点,如何刻画人物,如何从繁杂的事实中抓住真正值得写的东西,指出技巧上的问题,鼓励她去体验生活、去审视生活。

《跑外卖:一个女骑手的世界》书封。尹幸芷 摄

在王十月的建议下,为了写作,去年10月,王晚专门回村一趟。

“在回忆里,故乡其实是模糊的。”王晚发现,不经采访,自己对故乡的认知其实是模糊而片面的。

回乡采访的经历,她成了一名“观察者”——用写作者的身份,审视着那片熟悉而陌生的土地。

一个新的视角,给她带来截然不同的体验。回到北京,王晚把近十万字的初稿推翻,从头书写,书写自己的生活。

《跑外卖:一个女骑手的世界》共19万字,前后删改了十一稿,定稿12万多字,“几乎是从第一个字改到最后一个字”。在极艰苦的训练中,这座冰山被凿开了。

03 听见千万个“我”

王晚的写作,是赤裸裸的;她在书展中的分享,也是赤裸裸的。

她毫不避讳地自我暴露,讲述自己缺钱、生病,对外卖系统的控诉,草根的痛苦……

哭泣、难堪、痛苦,总是不够“光彩”,让人回避。她把这些生活“淘洗”出来,裸露出名为“真实”的泥土味。

“不拼尽全力地讲述,我会感到惭愧。”王晚说,“我能站在讲台上,这是太宝贵的机会了。”

王晚在浙江书展签售作品。尹幸芷 摄

“当你有能力让别人听到你自己的声音的时候,应该替他们再说一些话,让他们也被发现。因为像我这样的人太多了,他们的处境比我还难。”

她用身体写作,超越了个人倾诉,指向了更广阔的社会图景,“这本书看似是在讲外卖,但其实讲的是女性,是人怎么在大城市里生活。”

书出版后,这些声音,渐渐被听到了。

一位叫脱不花的老师告诉她,自己女儿只有7岁,却完完整整地看完了这本书。读完之后,小姑娘拉着妈妈的衣袖,“妈妈,以后外面不要点外卖好不好?外卖员好辛苦。”

“可是我们如果不点的话,他们会赚不到钱呀。”

小姑娘想了想,说“那我们可以分成两份点,这样他们就能赚到钱了!”

这位老师转述给她孩子的童真,王晚忍不住笑了出来。一股暖流撞到了冰山上,痛苦融化了一角。

浙江书展上,前来签名的读者排成长龙。尹幸芷 摄

出版一个月以来,这本书首印八千册、再印六千册,这笔稿酬从投资来看,实在是一笔不划算的买卖,一年的生活成本都无法覆盖。

“还得继续跑外卖”,在浙江书展的采访中,她轻描淡写地说。

但的确,有些东西不一样了。媒体开始“听见”她,她频繁穿梭于一些书展,读者涵盖了各个年龄段。在浙江书展的签售台前,一张张或年轻或沧桑的面孔,排成长龙。

名为“痛苦”的那座冰山,正在慢慢松动,也许冰山永远不会离开,但更多沉默的“我”,正在被世界听见。

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号