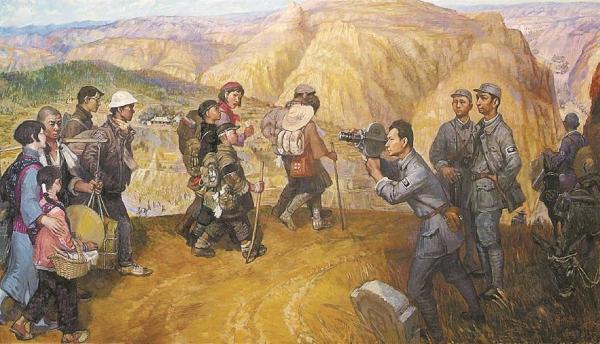

著名画家迟恨非油画《〈延安与八路军〉在黄帝陵开拍》。(中国电影博物馆收藏)

1931年2月1日,上海闸北宝山路。一个俯视镜头——作为文化重地的商务印书馆被烈火包围,接着切至工具书《辞海》的特写,一位颤颤巍巍的老编辑从火海中将这半部珍籍抢了出来……

这是由邵氏兄弟的老大邵醉翁(1896年—1979年,宁波镇海区人,籍贯以现行行政区域为准,下同)主持的天一影片公司拍摄的纪录片《上海浩劫记》中的一个镜头,由此开启了宁波籍电影家拍摄“抗战史诗”的历程。

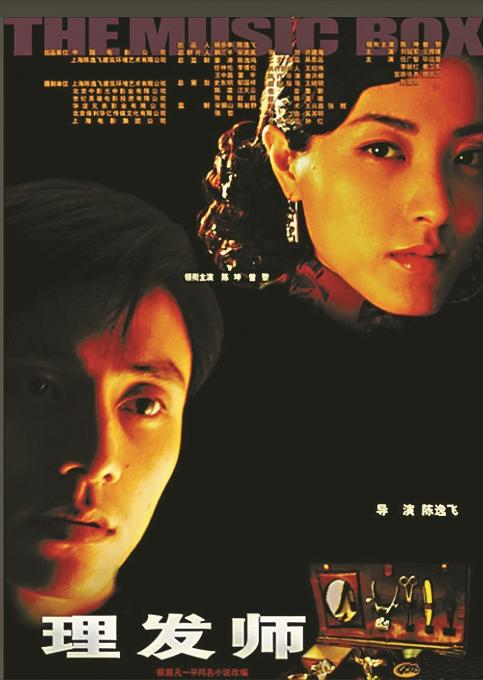

《理发师》海报。

从《上海浩劫记》到《风云儿女》

九一八事变不到半年,日寇就在上海制造一·二八事变,企图将上海变成日本帝国主义侵犯中国的基地,十九路军奋起抵抗。在抗战热潮中,身居上海的一批宁波籍电影家立即冲到第一线,将历史如实地记录下来。如果说,《上海浩劫记》将镜头对准了在战火中遭受苦难的上海民众,着重揭露日本鬼子的罪恶,那么,上海另一家宁波人主持的明星影片公司更注重于展现中国军人的英勇反抗。

明星影片公司派出摄影师董克毅(1906年—1973年)、周诗穆(1902年—1980年)赴前线。董、周两位都是宁波人,董克毅是中国摄影技术的探索者和特技摄影的先驱,拍过武侠片之滥觞《火烧红莲寺》、第一部有声电影《歌女红牡丹》;周诗穆后来参与拍摄了《十字街头》等名片,由此可见其潜力。他们与其他摄影师一同奋战,用胶片记录了《上海之战》《十九路军血战抗日》等珍贵影像。镜头里,士兵们以身躯堵住炸裂的水管,混着血污的泥水在战壕中横流——这些触目惊心的画面,成为历史最真实的见证。

因一·二八事变事发突然,最初的壮烈场面未能用镜头记录下来,为弥补这一历史的缺憾,明星影片公司与十九路军商议,以实景实战的方式重拍一遍,在昆山乡下找到一处与原战场相似的地方,挖战壕、筑堡垒,敌我双方角色都由十九路军军人扮演,架设4台摄影机同时开拍。《上海之战》可称得上是新型的“艺术性纪录片”,连续放映12天,轰动上海。有了这一良好的开局,明星公司又拍摄了《国魂的复活》《战地历险记》等比较有影响的反映抗战的影片。

在天一、明星影片公司等以纪实影像直接反映前线战事的同时,左翼电影的中坚力量,出生于宁波海曙南塘老街的袁牧之(1909年—1978年),则用更为深沉和艺术化的方式,将抗战的呼声融入作品的血脉。他的抗战观念,主要通过两种形式深入人心。一是用歌曲,1934年拍摄的《桃李劫》(袁牧之编剧,应云卫导演,袁牧之、陈波儿主演)和1937年拍摄的《马路天使》(袁牧之编导,赵丹、周璇主演),虽然不是正面反映抗战的,但影片中有“同学们!大家起来!担负起天下的兴亡!听吧!满耳是大众的嗟伤;看吧!一年年国土的沦丧”的激昂歌声;而《马路天使》里的《四季歌》,四段歌词讲述了一个东北流亡江南的小歌女在那个时代里的命运:“大姑娘漂泊到长江”“大姑娘夜夜梦家乡”,到最后表达“寒衣做好送情郎,血肉筑出长城长,侬愿做当年小孟姜”,柔情与豪情交融,催人泪下。

同时,袁牧之主演了直接表现东北义勇军的抗战电影《风云儿女》,影片描写的是九一八事变后从东北流亡到上海的知识青年走上民族解放斗争道路的故事。首映那天,上海金城大戏院里爆发出20余次掌声,前排的东北流亡学生集体起立向创作者致礼。《风云儿女》之所以永载中国电影史册,是因为该片的主题曲《义勇军进行曲》(田汉词、聂耳曲)成为中华人民共和国国歌,男女主演袁牧之和王人美是《义勇军进行曲》的首唱。

《延安与八路军》中白求恩大夫的珍贵镜头。

《延安与八路军》中的两个镜头。

从《八百壮士》到《延安与八路军》

七七事变爆发,全民族抗战的烈火熊熊燃起。在这一宏大历史背景下,宁波籍电影家应云卫(1904年—1967年)与袁牧之,以其饱含家国情怀的镜头语言,在中国抗战电影史上写下了浓墨重彩的篇章。

1937年冬天,从上海出发的各路抗日救亡演剧队会聚汉口,包括应云卫、袁牧之、陈波儿、赵丹、白杨等,他们参加了中国电影制片厂的拍摄工作。剧作家阳翰笙迅速创作了电影剧本《八百壮士》:1937年11月下旬谢晋元带领800名官兵,死守上海苏州河畔的四行仓库的英雄事迹。上海市民以各种方式支援守军,女童子军杨惠敏冒险渡河献旗,给官兵以莫大鼓舞。袁牧之和陈波儿在剧中分别塑造了谢晋元和杨惠敏,受到观众肯定和欢迎。

之后,应云卫、袁牧之分别到了重庆和延安,他们拍摄的抗战电影,得到了中国共产党主要领导人的关注和关照,成为中国电影史上的光荣一页。

应云卫导演的故事片《塞上风云》,由阳翰笙担任编剧,中国电影制片厂出品,表现蒙汉团结、共同抗日。为了真实地展现外景,摄制组决定前往陕西以北的草原和沙漠地带拍外景,临行时,重庆文化界人士为他们送行,郭沫若写下“不入虎穴焉得子,岂能甘心羊兔驯”的诗句。

1940年1月,应云卫率领摄制组从重庆出发,长途跋涉赴今鄂尔多斯一带的草原和沙漠,演员们深入当地体验生活,应云卫要求主演黎莉莉和舒绣文练习骑马。战火纷飞,险象环生。摄制组在途中与敌军部队几乎狭路相逢,在应云卫的冷静指挥下隐蔽转移,方得化险为夷。《塞上风云》有离奇曲折的情节,展现了蒙古沙漠、草原风光,具有浓郁的民族气派和民族风情,因而很受观众欢迎。

1938年春在汉口拍完《八百壮士》后,袁牧之等到香港购买电影拍摄器材。荷兰著名电影导演伊文思赠送了一台35毫米的手提摄影机和几千英尺胶片。袁牧之等人带着这些器材,于1938年7月到达延安。同月,延安八路军总政治部电影团成立,最初由袁牧之、吴印咸、徐肖冰等6人组成,八路军总政治部副主任谭政兼任团长。延安电影团虽规模不大,却是中国共产党在解放区领导的第一个电影机构。

电影团拍摄的第一部影片是袁牧之编导的大型纪录片《延安与八路军》,记录了延安和其他抗日根据地的面貌、八路军的战斗生活等。影片将黄帝陵作为中华民族精神的伟大象征,第一组镜头从陕西中部县(今黄陵县)“轩辕陵”开拍。拍摄完在延安地区的全部素材后,袁牧之率领电影团从延安出发,深入华北敌后根据地拍摄。在晋察冀根据地,电影团留下了白求恩大夫在前线救护伤员时突然俯身用嘴吸出伤员脓血的震撼场面,以及白求恩大夫追悼会的珍贵镜头。电影团还留下了大量军民一心、同仇敌忾的珍贵史料。

《延安与八路军》的样片拍摄完后,由于延安没有后期制作的条件,党中央决定派遣袁牧之与冼星海去苏联进行后期制作。

正当袁牧之和冼星海在莫斯科将影片全部洗印出来准备后期合成时,1941年6月苏德战争爆发,由于战时的混乱,已洗印好的《延安与八路军》底片和样片在撤退搬迁过程中散佚,成为中国电影史上一个难以弥补的损失。新中国成立后,在苏联电影档案馆发现了少量保存下来的胶片,之后在文献纪录片中选用过一二。

明星影片公司拍摄反映一·二八事变纪录片的镜头。

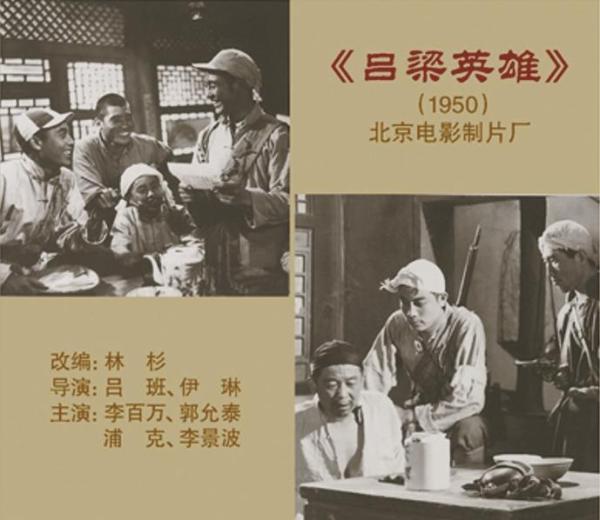

《吕梁英雄传》是一部人物众多、情节复杂的长篇小说,改编为电影不容易。

《塞上风云》的男女主角扮演者陈天国和黎莉莉(右)。

从《吕梁英雄》到《理发师》

抗日战争胜利后,应云卫继续关注抗战题材。这个时期,他的作品没有直接描绘炮火连天的战场,而是将镜头转向日寇侵略给中国人民带来的苦难及心灵的创伤,如秦怡主演的《无名氏》和周璇、冯喆主演的《忆江南》。

正面表现抗日战场的任务则落在新一代宁波籍电影家身上,出生于江北区庄桥街道李家村的林杉(1914年—1992年)是其中之一。林杉早年在上海参加地下斗争,抗战期间在根据地从事戏剧活动,1949年7月调入中央电影局“剧本创作所”,成为新中国第一代电影编剧,后因代表作《上甘岭》和《党的女儿》蜚声影坛。

林杉的电影处女作由山西籍作家马烽、西戎的长篇小说《吕梁英雄传》改编而来。记得2005年,电视连续剧《吕梁英雄传》一度热播,殊不知50多年前,已有故事片《吕梁英雄》闯入影坛。

《吕梁英雄》在改编上处理得颇为巧妙。影片开头标明“取材于《吕梁英雄传》”,这既表明了对原著的尊重,也为自己的再创作留出了充足空间。这种处理方式在当时颇具匠心。并且,剧中人物无论是民兵英雄、普通民众还是敌人,都不是简单化的,一定程度上显示了人物的复杂性和多面性。例如张老汉(浦克饰)开始似乎处处与村干部捣蛋,但他后来认清了民主政权是为老百姓说话的,便义无反顾地支持村干部与民兵,最后引敌人上了悬崖峭壁,抱着鬼子队长跳崖壮烈牺牲。整个故事脉络清晰,一波三折,不蔓不枝。影片节奏有张有弛,林杉充分运用了自己的生活积累,在激烈的战斗之余,穿插了吕梁山民众庆春耕的喜庆场面,其中山西梆子高亢激越、民间舞蹈奔放欢畅,浓郁的山西地方特色使得影片雅俗共赏,极具观赏性。

著名画家陈逸飞(1946年—2005年,出生于北仑区)拍摄的抗战电影也引起了极大的关注。1999年,他完成了二战题材的大型艺术片《逃亡上海》。2002年,他开始策划《理发师》,故事讲述的是抗战初期上海的一名理发师在给日本军官刮胡子时,因对方侮辱妇女,一刀将其杀死,为此逃到乡间小镇投奔师伯。在乡下,他遇到一批热血男女,这些人尽管各有缺点,但在日本侵略者面前均大义凛然、敢斗敢拼,不惜血溅故土。影片中大部分乡下场景在宁海的前童镇拍摄,尽显江南古镇韵味。但令人惋惜的是,《理发师》竟成了陈逸飞的绝唱,影片尚未完成,他便撒手人寰,后由其挚友、香港名导吴思远最终完成。

十四年家国情仇,十四年团结奋战,十四年栉风沐雨,十四年砥砺向前。如今,抗战的硝烟已经散去,但“石骨铁硬”的宁波籍电影家用镜头为我们展现的一幅幅波澜壮阔、可歌可泣的抗战画卷,却是难以磨灭的。

竹潜民 图片由作者提供

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号