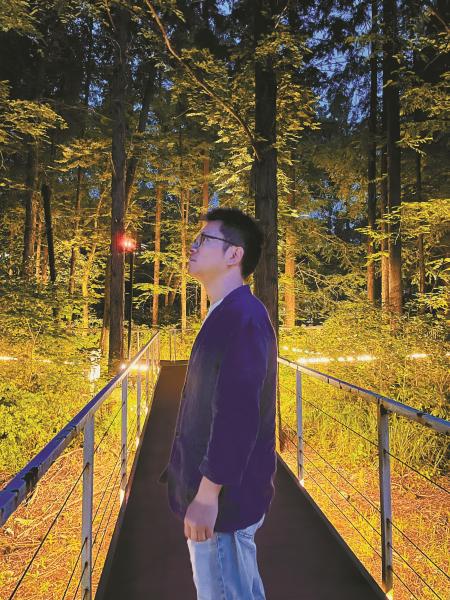

周吕文。受访者供图

下雨天,慢走和快跑哪个淋雨多?喝酱香拿铁算酒驾吗?西安大唐不夜城的“不倒翁”女孩为什么不会倒?这些问题或许曾在你的脑海中一闪而过,并没有过多思考。一位高校老师却以此为题,用建立数学模型的方式得出科学的结论。

他是宁波大学机械工程与力学学院的老师周吕文。近日,2025年浙江省“十百千万”科学传播专家名单正式揭晓,他凭借卓越的科学传播能力,获得了“浙江省网络科普达人TOP10”称号,为宁波市唯一。

他是力学博士

也是“10W+”博主

周吕文,1987年出生于江苏。他的人生轨迹在2018年之前,是标准的学术路线——在中国科学院获得力学博士学位,随后受聘于宁波大学,在机械工程与力学领域潜心钻研。

转变发生在2019年底。彼时,周吕文在教学过程中敏锐地察觉到一个问题:学生们在课堂上学到的数学、物理、力学知识,往往感觉抽象晦涩,与现实生活相距甚远。

“学了新知识,一直不用,很可能会生疏甚至忘了。”周吕文说,他希望让学生们在日常生活中也能灵活运用这些知识,数学、物理、力学在生活中无处不在。

于是,一个名为“数学模型”的微信公众号应运而生。初衷很简单,就是面向大学生群体,展示如何将课本中的知识运用到鲜活的生活场景中,给学生们“打个样儿”,架起一座连接理论知识与实际应用的桥梁。

公众号的风格从一开始就奠定了基调:严谨、扎实,每篇文章都按照学术论文的框架——“引言、问题、方法、结论”来结构,文字量动辄五千字以上。这无疑设置了一定的阅读门槛,用周吕文自己的话说,“我这个科普公众号更偏向‘科’,数理知识比较扎实的读者才能看得下去。”

“粉丝量激增”的转折点出现在2020年4月。当时,西安大唐不夜城“不倒翁”女孩的表演视频风靡网络,轻盈摇曳的身姿引发了全民关注。众人看热闹,周吕文却看到了门道。他创作了一篇题为《为什么小姐姐能摇一晚上不倒?》的科普文章,从力学角度深入浅出地分析了不倒翁表演背后的科学原理。这篇选题巧妙、论述严谨的文章,被多个主流媒体转发。

“粉丝涨得特别快。”周吕文回忆道,这篇早期作品成了他科普之路上的第一个“爆款”,积累了最初的核心粉丝。

随着影响力的扩大,周吕文意识到科普需要分层。为了让更多知识储备尚浅的中学生也能领略科学之美,他另辟蹊径,开设了第二个公众号,更侧重于“普”。目前两个公众号的粉丝总数超过10万,推文的平均阅读量在5000以上。

他用数学公式解答

看似“无厘头”的问题

翻开“数学模型”公众号的推文列表,仿佛进入了一个用理性思维构建的奇趣世界。周吕文的选题,无一例外都来源于生活实际,充满了烟火气与好奇心。

下雨天,我们是应该跑还是走,才能少淋点雨?这个困扰了许多人的日常问题,在周吕文这里得到了精确的数学建模分析,他把问题场景分成没风、顺风、逆风等情况,给出最优策略。

酱香拿铁风靡一时,“喝一杯算不算酒驾?”成了社交热点。周吕文没有停留在猜测层面,而是严谨地设定了快速饮用、周期饮用和匀速饮用等多种情景,通过体内酒精代谢模型进行计算。最终得出结论:只有一次性快速饮用12杯以上的酱香拿铁,才可能触及酒驾标准。用科学数据驱散了公众的疑虑。

今年情人节前,周吕文发布推文“如何科学地哄女朋友”。这个由学生提出的“棘手”问题,也被周吕文搬上了研究台面。他比较了昂贵礼物和小礼物这两种策略,通过建立模型分析“哄女朋友”效果与投入成本的关系,最终算出“相对频繁一点的小投入”是维持情感热度“最划算”的方式。这不仅是一次数学应用,更是一种理性思维在情感领域的幽默尝试。

对于校园里因白鹭成群而闻名的“天屎之路”,周吕文也能脑洞大开,建模分析“被‘天屎’击中的概率有多大”,用概率论为同学们的出行提供了一份另类的“安全指南”。

而一些看似“无厘头”的选题,背后往往蕴含着更深的社会关怀。比如,“如何缩短女性上厕所排队时间”。面对这一常常引发性别讨论的公共议题,周吕文没有陷入情绪化的争论,而是引入了数学中的“排队论”原理,通过大量模拟与计算,客观指出:男女厕位的最佳比例大约在1:1.2至1:1.7之间时,男女的排队等待时间差距最小,能体现最大的公平性。

“女厕所厕位多并不是偏向女性,其实是更加公平。这个选题也是希望大家理性一点,不要情绪化,不要人云亦云搞男女对立,要根据实际情况分析问题。”周吕文用冷冰冰的数据,传递了暖融融的公平理念。

师者本色

他始终坚守科普本心

在流量可以变现的今天,坐拥全网二十万粉丝矩阵的周吕文,却显得格外“清高”与“固执”。他的公众号,是一片罕见的“净土”——没有广告,没有带货,甚至关闭了打赏功能。

“很多人联系我做广告,推广一些培训和教材,但是都被我拒绝了。”周吕文的态度非常明确,“一方面,觉得大学老师应该纯粹一点;另一方面,我的发文频率并不高,如果粉丝看到我好不容易发了一篇文章,还是一篇广告,感觉会不太好。”在他看来,知识分享不应与商业推广捆绑,教师的本分是传道授业解惑,而非牟利。

对于拒绝打赏,周吕文同样有着自己的坚持:“如果大家看到了我的文章,能点个赞,我就已经很高兴了。”他带着些许“强迫症”般地珍视自己的作品,不希望任何与内容无关的信息破坏其完整性。这种对“纯粹”的坚守,在当今略显浮躁的网络环境中,尤其显得珍贵,也淋漓尽致地体现了一位大学教师的清高与初衷。

那么,是什么支撑他在科研与教学之余,投入大量时间与精力,去做这件事呢?

周吕文观察到,当下年轻人越来越缺乏长时间集中注意力的能力,沉迷于“短平快”的信息碎片。“但是短平快的东西很容易让人困于信息茧房,没有自己的思考,刷视频是最不需要思考的事情。”他坚持用文字这种形式进行科普,正是因为“阅读文字需要专注力,需要想象,需要思考”。

他希望以此锻炼和守护学生们阅读长文的能力,因为“无论将来从事科研还是技术工作,阅读和理解文献的能力都是学生们不可或缺的核心素养”。他认为,作为理工科专业的学生,更不应丧失这种深度思考的能力。

目前,周吕文正计划将这些有趣的科普内容结集出版,“很感谢团队、学院和学校的支持,我会一直坚持写下去。也希望带一些学生一起来做这个事情,让更多人加入理性科普的行列。”

记者 林桦 通讯员 洪松

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号