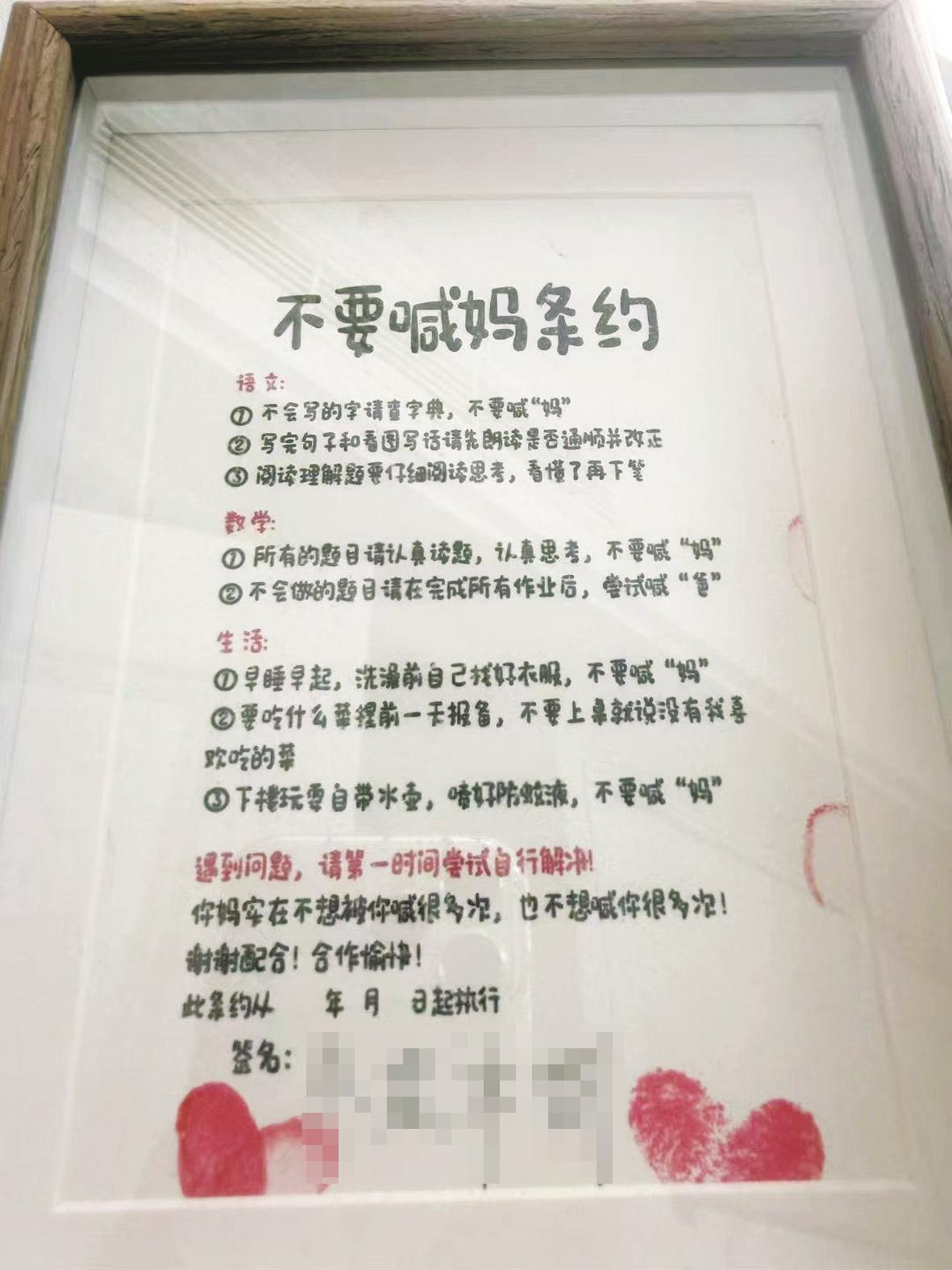

家长和孩子签的“不要喊妈条约”。受访者供图

“妈妈,放学要第一个来接我”“妈妈,记得带草莓味酸奶”……这是一年级男孩小禾每天入校前对妈妈的固定叮嘱。

“妈妈,美术课的水彩笔帮我检查下”“妈妈,明天穿的衣服帮我放床头呀”……睡前的“任务布置”,小禾也是从不缺席。

近日,小禾的妈妈向记者吐槽,儿子今年上小学一年级了,为什么还是每天“妈妈、妈妈”地叫个不停,有什么办法可以让儿子更加独立一些?

记者采访后发现,像小禾这样每天高频“唤母”的学生还真不是个别现象,在低年段学生中更是常见。

为此,有家长甚至和儿子签订了“不要喊妈条约”。这背后折射出当代家庭教育中孩子独立能力培养的问题。

1

甜蜜的负担:儿子从早到晚“妈妈”叫不停

“从一睁开眼到睡觉前,只要我们在一个空间里,‘妈妈’这两个字就会叫个不停。”小禾妈妈说,儿子在幼儿园时就比较黏人,到了上小学,已经有些过度依赖了。“这里面既有生活上的需要,也有作业不会时的求助,但更多的是情绪依赖的宣泄。”小禾妈妈分析。

“打个比方,他想上厕所了,一定要通知你‘妈妈我要大号了’。好像我不发个指令,他就可以不去上厕所了似的,真是让人又好气又好笑。”小禾妈妈无奈地说。

有时候小禾在学校吃完中饭,也会通过学校的电话,及时向妈妈汇报中餐吃了啥,并透露想妈妈了。好几次,小禾妈妈跟儿子说,可以等到晚上回家了一起分享,可是小禾说怕自己忘了,还是会给妈妈打电话。

小禾妈妈苦笑着说,原以为儿子上小学了,自己会轻松一点,没想到比上幼儿园时更累,不仅要照顾他的生活,还要帮他处理学校的各种问题,感觉自己像个全天候保姆。

孩子为什么这么黏人,小禾妈妈也反思过:“孩子小时候是爷爷奶奶在照顾,上幼儿园时我才接回来,所以他很黏我,也许有点缺乏安全感。”

有类似困惑的妈妈不在少数,不过一般都是低龄段孩子,比如幼儿园小朋友、小学一二年级的学生,等孩子再大一些,这种情况就会慢慢减少。

“我女儿有时候就像一个复读机,‘妈妈、妈妈’叫个不停,什么事情都要来跟我说一下,有时候真觉得是一种甜蜜的负担。不过我问过身边同事,大概是阶段性现象,等她再大一点,就不会这样了。这样一想,我也释然很多,就是有点担心小女孩过度依赖,以后学习上是不是也会有不好的习惯。”这是幼儿园中班家长欣欣妈妈的担忧。

2

有妈妈和儿子签订“不要喊妈条约”

采访中,记者遇到一个很有意思的妈妈——为了培养儿子的独立性,她和儿子签订了一份“不要喊妈条约”。

这还是两年前的事情。2023年,小张同学即将入读小学,妈妈为他拟定了这份“不要喊妈条约”,涉及语文、数学、生活等多个方面。

记者看到,语文方面:不会写的字请查字典,不要喊妈;写完句子和看图对话请先朗读,是否通顺并修改;阅读理解看懂了再下笔。数学方面:不会做的题,请所有题目做完再喊妈。在生活方面则标注了“睡前整理好明天要穿的衣服,不要喊妈”“要吃什么菜提前一天报备,不要上桌后说不想吃”等。

“为了这事,我提前看了不少书,也向身边不少妈妈取了经,做足了功课。”张妈妈回忆,签约那天,儿子还笑嘻嘻地跟她说,不喊妈可以喊“老师、姐姐”来代替啊,但是当两人郑重签下手印,把条约挂在墙上后,一切似乎悄悄变了样。

“其实孩子也明白,有了明确的规矩,就会照着约定来做。”张妈妈很庆幸自己在两年前做的这个决定,现在儿子的学习和生活基本上不用她多操心,作业基本能在她到家前完成,晚饭后还会主动看一些感兴趣的读本。

“最让我感动的是,有一次,班上有一个同学吐了,其他同学都下意识躲开,我儿子却主动问老师‘需要我出去拿个拖把吗’。当老师向我讲述这些的时候,我确实感到很开心。我当年做了正确的选择,习惯培养大于一切。”张妈妈说。

小许同学的妈妈则意外收获了二胎带来的“助力”。

“姐姐今年六年级,弟弟二年级。”许妈妈说,姐弟俩差了4年。弟弟刚出生时,她就有意识地“差遣”姐姐做些力所能及的事情,一会儿帮弟弟喂个奶,一会儿给弟弟拿个尿布,于是姐姐变得能干和独立,“尤其是阅读这一块,我只要说弟弟想听你讲故事,姐姐就会拿起书读得抑扬顿挫。”

“去年,弟弟也开始上小学了,很多不会的事情,我都会说找姐姐,姐姐比妈妈能干。”久而久之,弟弟不再凡事依赖妈妈,姐姐的榜样作用,让他在模仿中也慢慢学会了独立。

3

名班主任建议:读懂孩子,用科学的方法来陪伴

对于低年段孩子的“高频唤母”,长期和孩子们打交道的班主任有什么见解?家长怎么做,才能让情况好转?

两位宁波市名班主任——来自宁波市曙光小学的吴望舒老师和镇海区鲲池小学的聂青青老师都表示,首先需要读懂孩子“高频唤母”背后的心理需求,初入小学的孩子,学校环境、规则与人际关系都是新的挑战,他们会通过不断呼唤母亲来确认安全感,这属于正常心理适应过程。

“作为家长和老师,我们不能拒绝孩子正当的情感需求,但如果不知缘由地过度满足他们的依赖,也可能会影响其独立人格的形成。最好是在安全依恋与独立自主间找到平衡点。”聂青青说。

如何引导孩子从“事事喊妈”走向“学会自理”?两位老师给出了自己的建议。

吴望舒说,家长要有策略地“放手”,而不是简单“切断联系”。

首先,可以逐步培养孩子的独立意识,从小事入手,让孩子自己的事自己做,如整理书包、穿衣服、安排作业时间等,对于他们的独立行为,即使不完美,也要给予表扬肯定,帮助孩子树立“我能行”的自信;

其次,营造支持性成长环境,告诉孩子,除了妈妈,家庭中的其他成员都能求助,学校里遇到开心或不开心的事情,可以及时分享给老师、同伴,以此拓展孩子的人际交往能力,也提高了解决问题的效率;

最后,妈妈们要学会“心理断奶”,很多时候,不是孩子离不开妈妈,而是妈妈放不下孩子。适当地“后退”,给孩子留出尝试和犯错的空间,反而是更深层次的爱。

聂青青认为,案例中,张妈妈的“不要喊妈条约”很有效果,这位妈妈运用了“行为契约”的心理学原理,通过清晰的规则设定,帮助孩子建立行为边界。

聂青青表示,家长也可以用积极行为强化的方法,设计“独立任务卡”,孩子每完成一项独立行为,就可以获得印章,集满几个印章给孩子兑换陪散步、陪爬山、去图书馆等奖励。

这样不仅强化了孩子的独立能力,获得的奖励也让孩子更加感受到父母高质量陪伴带来的安全感。

除了正向的激励和引导,聂青青认为,家长还需要培养孩子的情绪识别和表达能力,在遇到孩子不停地“妈妈、妈妈”时,妈妈可以用稳定的情绪告诉孩子:“先想想,你究竟要告诉妈妈什么大事情?你是焦虑了?还是着急了?或是有什么大困难?是因为什么有这些情绪呢?等你想清楚了,也许自己就知道答案了呢。”

读懂孩子,用科学的方法培养他们的独立行为和情绪表达,当孩子感受到独立带来的成就感,内在动机就会逐渐取代过度依赖,完成心理成长的跨越。要相信,想长大是每个孩子都有的美好愿望,我们只需要帮助他们实现。

记者王伟 万建刚

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号