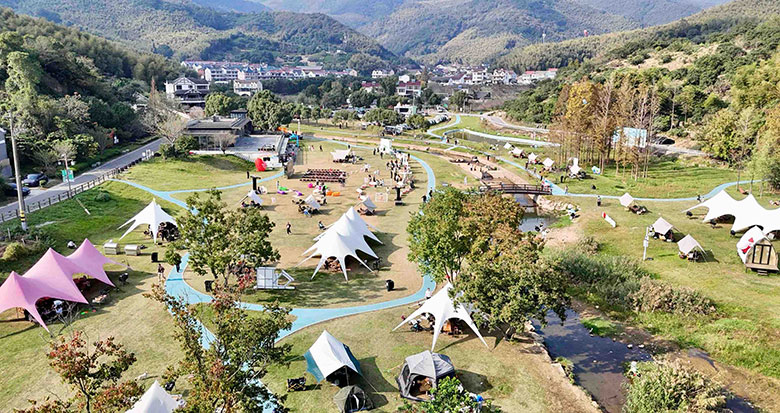

王水成(左)为市民剪人像。

一针一线凝巧思,一剪一画藏乾坤。在宁波老博会的非遗公益展位上,一群来自宁波各社区的银发匠人成了最亮眼的风景线。他们用数十年沉淀的手艺,让剪纸、面塑、国画等非遗技艺在展会现场焕发新生,吸引了大批市民驻足喝彩。

海曙区安丰社区的剪纸展位前,始终人头攒动,剪纸艺人李佩君和齐葹飞,跟着宁波市非物质文化遗产代表性传承人张蓓琳学习剪纸技艺,齐葹飞介绍,自己已经跟着张蓓琳学习剪纸8年了。这次我们展出了多件作品,兼具传统韵味与现代创意。

“我们这枚蝴蝶胸针,蝴蝶是剪纸出来的,融入了金箔、珍珠等材料,耗时8个小时精心制作,我们还有书签、相框、手机支架等作品,每一件作品都凝聚着我们的心血。”李佩君表示,自己前后向张蓓琳学了4个学期,就想把老手艺做出新花样,让传统技法,更贴合当下审美,让非遗走进日常生活。

另一边,68岁的王水成正在为市民现场剪人像,剪刀开合间,一张张鲜活的面容便跃然纸上。他表示,自己是个英语退休教师,上世纪九十年代,在洪塘中学教书,因一次普陀山之旅与剪纸结缘,看艺人剪画的站姿、角度便默默记在心里,回校后将剪纸发展为业务爱好。从给学生剪、学雷锋日给老百姓免费剪,到退休后走遍各社区现场创作,20余年的坚守让他的剪刀下藏着说不尽的生活故事。

鄞州区福明街道陆嘉社区的黄梅今年51岁,去年退休后便将热爱多年的面塑当成了生活重心。“都是自己学的,琢磨了八年”,黄梅笑着介绍,她的面塑作品讲究细节拿捏,简单的造型十几分钟就能成型,复杂的则需要反复打磨。指尖翻飞间,寻常的面团便化作栩栩如生的花鸟鱼虫,承载着她对生活的热爱。“除了面塑,我还找老师傅学了糖画,现在没事就捏捏面塑,做做糖人,孩子们特别喜欢围着看。”黄梅表示。

83岁的汪明玉则带来了国画作品,这位来自江北区孔浦街道的老艺人,十几岁便与国画结缘,现在每天依然要作画4个小时,他笔下的山水花鸟笔墨苍劲、意境悠远,尽显岁月沉淀的功底。

展位上,每一件作品都诉说着匠人们与非遗的不解之缘。他们中有人退休后重拾爱好,有人数十年如一日坚守传承,有人将手艺带进校园、走向大众。这些来自社区的老年匠人们用热爱与坚持,让非遗技艺跨越时空、代代相传,也为宁波老博会增添了传统文化温度。

宁波晚报记者马佳威 通讯员陈佳玮 文/摄

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号