宁网编前语

作为全国首批再生水利用配置试点城市,宁波高度重视再生水利用工作,经过多年探索与实践,逐步构建起涵盖工业用水、工业高品质用水、生态补水与市政杂用四大方向的再生水利用体系。

当前,宁波再生水利用工作已进入迎接国家终评的关键阶段。为此,宁波日报报网联合宁波水务环境集团,共同策划推出再生水多元应用场景“再生水·甬生机”系列报道,旨在全面展现再生水利用的“宁波标准”与“宁波经验”,进一步提升公众认知,推动再生水利用水平迈上新台阶。

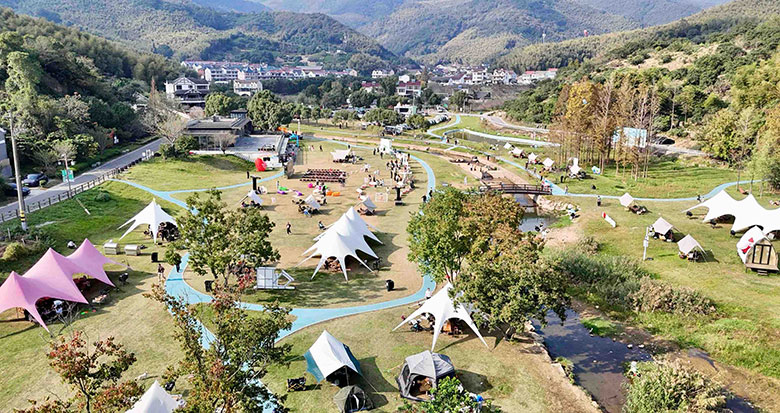

再生水微景观。(资料图)

甬派客户端记者 戎美容 孙吉晶 通讯员 顾芳晖

一条条“沉睡”地下的工业脉络,正被悄然“唤醒”,跃动为城市再生水输配的绿色“动脉”。

近日,宁波水务环境集团成功竞得镇海发电厂一段长达105公里的停用输水管道,规划将其改造为再生水输配管网。这一全省首例跨行业管网循环利用的案例,开创了再生水输配系统焕新利用新模式。

盘活存量 算好“经济生态”两本账

将工业领域停用的管道转化为城市“第二水源”的输送干线,是宁波破解再生水管网建设难题的破题之举。

据悉,镇海发电厂的这批旧输水管道,大多建于二十世纪七八十年代,原用于输送周公宅水库水至电厂作为冷却用水。随着城市发展格局调整与电厂搬迁,这条管道于2025年5月正式停用。

再生水洗车点。(林涵 摄)

“我们第一时间就关注到这个信息。再生水的推广利用,核心瓶颈在于输配管网。”宁波水务环境集团水环境事业部负责人徐章谈及此次收购,言语中仍透露着兴奋。这条管线南起鄞江镇,北至镇海石化区,覆盖海曙、江北、镇海等关键区域,地理优势显著。

最终,该集团以843.4万元成功竞得该管道资产,叠加约150万元的后期改造费用,总投入相较管道原始建设成本节约近九成,实现了经济效益与资源循环的双重利好。

未来,该管道将与栎社净化水厂实现互联。目前,该水厂一期再生水产能为20万立方米/日,在建的二期工程竣工后,总产能将跃升至33万立方米/日,为沿线区域提供充沛的生态补水与市政杂用水源。

无独有偶,2024年12月,江南路一段停用超十年的DN1000水泥供水主管道,已率先完成“使命转型”。通过对22个局部受损点实施非开挖修复技术,该管道成功“再就业”,实现了再生水从北仑至高新区的跨区域调度。

“这条原水管道因区域规划调整而‘退役’。我们将其改造为再生水主干管,输配能力达10万立方米/日,有效助力高新区三江一级支流断面水质稳定达到Ⅲ类。”徐章表示,盘活此类存量管线资源,犹如为城市水循环系统注入“催化剂”,大大增强了再生水的调配灵活性与覆盖范围。

世纪大道综合管廊再生水管道。(张宇晟 摄)

织密网络 构建再生水调配新格局

位于鄞州区世纪大道旁,一处深入地下的施工现场机械轰鸣,世纪大道南延综合管廊项目正有序推进。这条北起兴宁路、南至鄞州大道的城市“动脉”,是宁波“净空”工程“十四五”规划的重点项目。

这条管廊采用独具匠心的设计——上层为高压电力舱,下层综合舱内,DN1000再生水管道独立成仓,与电力、通信管线集约敷设,并预留了给水管位。这标志着宁波首次将再生水管道系统性纳入城市综合管廊,构建起“综合管廊+再生水管道+城市河网”的集约化配置新模式。

再生水管网建设是资源高效配置的关键。宁波市坚定贯彻“能入尽入”原则,据规划,全市将依托地下综合管廊敷设再生水主干管道约83公里。项目全面投运后,环网最大输水能力将达60万—80万立方米/日。

眼下,长丰、福明、栎社三座净化水厂与综合管廊的联通工程也正在紧锣密鼓地开工,届时再生水输配网络将更趋完善。截至目前,已建成可利用再生水主干管共156.8公里。

再生水公园。(资料图)

宁波虽处江南水乡,却是典型的水资源紧张城市。根据最新水利综合规划测算,至2035年,全市水资源缺口预计将达5.5亿立方米,传统以水库为主的供水体系难以独自支撑未来经济社会的高质量发展。再生水作为一种非常规水源,在水资源优化配置中扮演着重要角色。

宁波自2022年入选全国首批典型地区再生水利用配置试点城市以来,锚定“打造全国再生水利用标杆城市”目标,强化政策引领,高标准推进工程建设与运营。

今年9月,《宁波市再生水利用管理办法(试行)》正式施行,与此前出台的《宁波市城市排水和再生水利用条例》等法规协同发力,共同构筑了再生水利用的坚实制度保障。

截至目前,再生水洗车、河道生态补水、市政绿化浇洒等多元化应用场景已在甬城遍地开花。据悉,市区再生水利用率达37.31%;城镇生活污水累计处理能力达303.8万吨/日,再生水用于河道生态补水及市政杂用的规模已超过48万吨/日,再生水已然成为宁波宜居宜业底色中一抹动人的“生态碧色”。

编辑: 郭静纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号