甬派客户端记者 施雯 特邀嘉宾 张延

在东钱湖的西岸,陶公山半岛如一道探入湖心的臂弯,将陶公、建设、利民三个村庄环抱。三村绕山成环、沿湖布列,石桥相连、巷弄相通,构成一座延续数百年的内湖渔村聚落。

从三村尾端的利民村起步,沿着湖岸徐行,粗粝的石阶层层叠叠地探入水中,石缝间缀着深绿的青苔,几艘小船在浅波里轻轻摇曳。

自元代以来,十余个家族陆续迁居至此,他们因湖而聚、依山而居,用数百年的时间编织成一张紧密的网,牢固地维系着这片水上乡土。

山,为他们挡住了外界的喧嚣;而湖,给予了生存的一切——饮用的水、果腹的鱼,也是连通四方、迎来送往的坦途。

自然的造化

东钱湖。徐丹/摄

陶公、建设、利民三村坐落的东钱湖,被天台山余脉环抱,静卧于宁绍平原之东。得其灌溉之利,这里曾是宁波最为富庶之地。

自西晋《答车茂安书》首载这片“广纵千顷”的湖泊起,人水共生的智慧便在此绵延:

唐天宝三年(744),县令陆南金主持首次系统性治理,“益浚而广之,其长八十里,灌田一百万余顷”,率众修筑八塘四堰,使东钱湖初具规模。

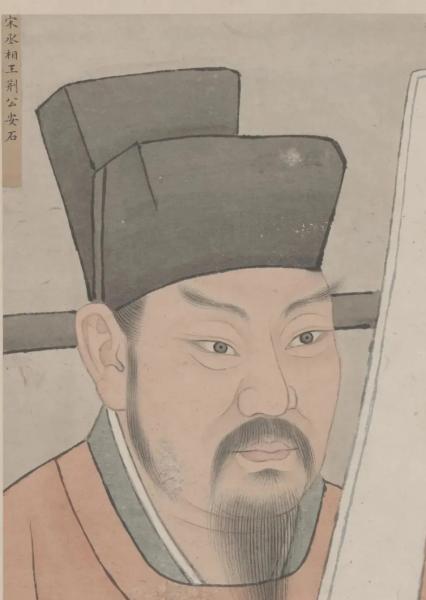

至宋代时,先有郡守李夷庚“因旧废址,增筑坚固”,但到了庆历七年(1047),王安石出任鄞县知县时,因“湖面葑草蔓生,蓄水萎缩,灌溉功能几近丧失”,遂动员民众兴修水利,展开一场系统整治:“除葑草、立湖界、起堤坝、决陂塘”,筑七堰九塘。

王安石像。图源宁波档案微信公号

经此治理,东钱湖重现“七乡三邑(鄞州、镇海、奉化)受沾濡”“虽大暑甚旱,而卒不知有凶年之忧”的盛景,《鄞县志》记载其最终形成“7堰11塘4闸1斗门”的完善格局。

南宋张津编纂的《乾道四明图经》载:“方圆广阔八百顷,傍山为固,叠石为塘八十里……中有四闸七堰,凡遇旱涸,开闸防水,溉田五十万亩。”据传,全盛时期的东钱湖,凡遇干旱,开闸放水,如将流经的七乡所有河道放满,一湖之水足够放满三次还有余。

此外,宋淳熙三年(1176)的诏书也提及鄞县十四乡中,东钱湖灌溉东部七乡,也就是说有半个鄞县之田皆受东钱湖水的灌溉。于是,一句“儿子要亲生,田要买东乡”便在民间流传开来,这“东乡”就是指东钱湖流域,道尽了这片土地的膏腴丰饶与安稳可靠。

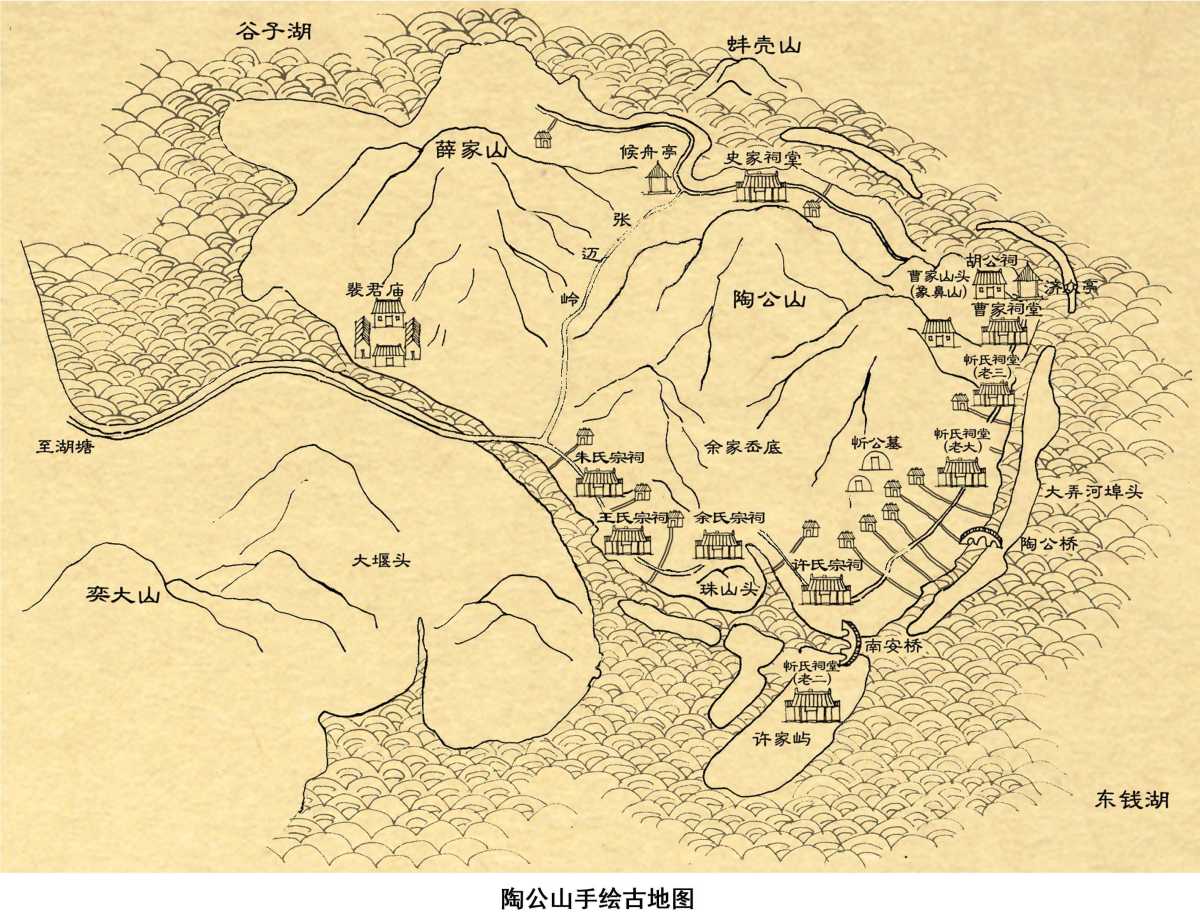

水利兴则聚落生。湖西岸的陶公山,以面朝开阔湖面、背依青山屏障的优越格局,成为先民择居的首选。据《新编东钱湖志》载,这一带“村落背山面湖,沿湖而居”,建设、陶公、利民三村自西向东绵延分布,形成一座完整渔村聚落。

陶公山手绘古地图。图源宁波市东钱湖旅游度假区东钱湖镇陶公村、建设村、利民村历史文化名村保护规划(2021-2035年)规划文本

湖上的生计

从地理格局上看,陶公山半岛三面环水、一端接陆,形成一个相对独立又自成一体的地理单元,是避世隐居的理想之地,更深深滋养了环湖而生的三村,在此孕育出独特的内湖渔业文明。三村烟火,一脉湖山,皆由此奠定。

陶公山之名,便和一个归隐的传说有关。史载范蠡功成身退后,携西施泛舟至东钱湖畔伏牛山,自号“陶朱公”,后人遂改山名为“陶公山”。

遥想当年,范蠡青箬笠,绿蓑衣,一竿风月一湖秋。此情此景,恰如清代诗人李邺嗣所咏:“此地陶公有钓矶,湖山漠漠鹭群飞。渔翁网得鲜鳞去,不管人间吴越非。”

范蠡像。图源苏州市地方志工作办公室

这片与世隔绝的湖山,也成了无数避乱者的世外桃源。自元代曹、陈等家族率先迁入后,到明洪武年间因海禁政策,舟山四十六岛居民与福建南安忻氏等家族陆续迁来,再到清代渔民大规模入籍,不同时期的移民在此搭茅屋、筑埠头,沿山湖间的狭长腹地定居。

村庄顺山势环绕生长,渐渐形成主街沿湖、巷弄通水的聚落格局,“山挡风、湖藏船”的渔村形态由此成型,远望如一片扁舟静泊于碧波之上。

为适应渔业生产,先民在湖岸构筑起一套精巧的水工体系:一道道植满垂柳的止水墩蜿蜒伸展,既围合出避风泊船的内河港湾,也拓展出日常劳作的延伸空间。

墩上柳枝如烟,固岸成景;墩下活水潺潺,鱼塘星布,成为暂养渔获的天然仓库;较大的止水墩还设有晾晒渔网、加工鱼干的场地,构成完整的生产链条。

如今的“钱湖冬捕”活动。水贵仙/摄

每天拂晓,渔船从柳汀环抱的港湾驶向湖心;日暮时分,又载着满舱鳞光归来。

而东钱湖的碧波也从未辜负先民们的期许。据《浙江当代渔业史》记载,东钱湖是“旧时宁波少有的淡水养殖地”,鱼虾丰饶,光鱼类就有近50种。

不满足于内湖捕捞的渔民们,开始在湖水中“练兵”,演练出改变东海渔业史的“对网作业法”——两船并行,共拉一网。这种协作方式不仅让渔获倍增,更开创了一种新的生产方式。

每当农历八月十六后,湖面上便聚集起改造一新的船只。渔民们加宽、加长船体,并配备了简易的生活舱,已然做好了远征深海的准备。

利民村,正准备靠岸的村民。施雯/摄

在晨曦中,船队浩浩荡荡,翻堰过坝,经河入海,如候鸟般奔赴舟山渔场进行海洋捕捞,直至次年春末方归,年复一年,形成“湖练兵、海捕鱼”的独特节律。

至清光绪年间(1875-1908),已有五百余艘东钱湖渔船纵横舟山,“对网作业法”广为流传,“湖里老大”的名号响彻东海。

《中国渔业史》将这段因湖而海、由渔而兴的岁月,誉为中国海洋渔业的“东钱湖时代”。

巷弄里的烟火人间

陶公山村落聚居格局于元末明初成型,历经多代发展,规模不断扩大,逐渐形成民居紧凑、沿湖成片的整体风貌。

自民国时期起,该区域在行政上首度被划分为三个单元,后又分分合合,直到二十世纪九十年代前后才逐步稳定,形成陶公、建设、利民三村并立的格局。

尽管近现代以来,其行政建置多有调整,但村落作为整体聚居空间的结构始终稳定,延续至今,已成为东钱湖镇一个人口密集、底蕴深厚的传统聚居区。

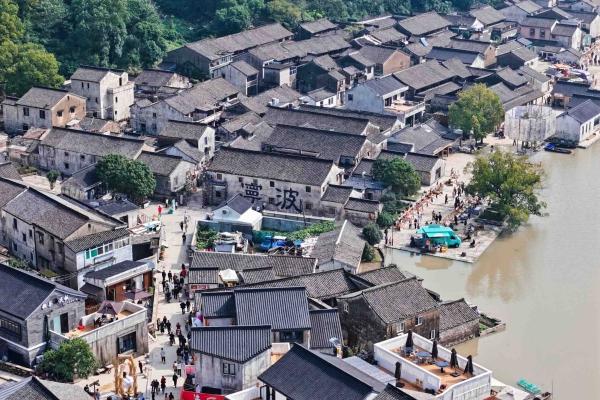

建设村。资料图

站在高处俯瞰,陶公山三村的屋顶密密匝匝地铺展眼前,灰瓦连绵,层层叠叠。陶公老街蜿蜒其间,将三村紧密串联。它自西南麓的建设村口起,向东北侧的利民村薛家湾而去。

历史上老街分布着许多店面,售卖南北货、日常生活用品,如今虽不复往日繁华,但杂货店、理发店仍在延续着市井的烟火气。

老街两侧,近百条巷弄如梳齿般次第排开,因势成形——

陶公村地形高差明显,三十七条长弄纵深延展,串联起高低错落的宅院;建设村作为陶公山门户之地,巷短而直,从主街急转直下,直通湖畔;利民村则散落成湾,巷道随岙地曲折回转,勾勒出“柳暗花明又一村”的意境。

建设村内,只能容一人通过的窄巷。施雯/摄

更有意思的是,尽管每条街巷或直或曲,或宽或窄,却都有自己的名字。

比如:钉珠弄弯弯曲曲,像散落的珠串;梅树下弄,真的长过一株老梅;最窄的藕荷弄,早年弄堂前有一处池塘,栽有莲藕,从池塘处看,弄堂好似荷柄,池塘似荷叶,故而得名。

这些巷子形态各异却目标明确,顺着地形将人指向水岸。水岸边总有一方埠头,一旁还泊有渔船。

埠头基本可分为两种。一种是泊船埠头,多用完整的大石板铺就,供渔船停靠、货物装卸;另一种是洗涤埠头,有台阶或坡道缓缓伸入湖里,村民常在这里洗衣或是洗菜。巷道、民居与埠头形成“路-宅-埠”的紧凑格局,呼应渔民“出门登船”的需求。

利民村一景。施雯/摄

三村格局也各具其妙。

陶公村的房屋顺山势层叠而上,鱼骨状的街巷网络巧妙适应着地形起伏;建设村沿街店铺林立,至今仍可见当年商贸往来的痕迹;利民村的宅院则星星点点,与山水互通互融。

古村屋舍密集,鲜见深宅大院,许多人家便将巷弄当作自家院子,几乎家家门口都摆着石条凳。平时吃饭端着碗坐在门外,茶余饭后的休闲也在弄堂里,老头们聚在一块儿拉家常,老太们在门口择着菜。

但要说老街上最显眼的,还是那些祠堂。朱氏宗堂、余氏门第、许氏宗祠、忻氏宗祠、史氏宗祠……一座接着一座。

坐落于陶公村村口的忻氏宗祠,名为“四合堂”,寓意四堂合一,供族内四房共用。祠内红漆金柱、雕梁画栋,前后两殿与东西厢房围合成一方庄重的空间,如今是陶公山三村重要的公共活动场所。

在过去,每个家族都以祠堂为中心聚集而居,祠堂内供奉着一族的共同先祖。族内重要事务都在祠堂商议决定,族规家法在这里执行。而在祠堂之下,各房派又有自己的堂前,供奉着分房太公,处理房内事务。再往下,每家每户则在自家中供奉近祖,一般到爷爷这一辈。

这种“祠堂—堂前—家屋”的三级结构,清晰地勾勒出宗族社会的组织脉络。

东钱湖地区几乎每个村落都有自己的庙宇,有的是一村一庙,有的是几个村庄共祀一庙。祠堂里供奉的是血脉相连的祖先,而这些庙宇大多以神灵的名讳为庙号,供奉的多为有恩于地方的前朝官员,形成了独特的人神信仰体系。

在陶公山,各家族也都建有或共祀着自己的守护神庙宇:戴、陆、朱、方、王、余、许等家族共有后裴君庙;薛家山建有文武殿,祭祀薛仁贵;忻家独建龙舟殿,供奉鲍盖……

巡游队伍。图源建筑遗产学刊微信公号(孔惟洁/摄)

每年农历九月,画船菩萨会被请出龙舟殿出巡,锣鼓声便会唤醒老街深巷。巡游队伍抬着神像穿行于各姓祠堂之间,每到一处,族人必整衣备案,焚香敬茶。神轿在青石板上起落,仿佛将天地相连,把庇佑送入寻常巷陌。

年复一年,这巡游的鼓点交织着祠堂的香火,让宗族的秩序与民间的信仰在湖山之间水乳交融。古村因而始终保持着属于自己的呼吸——有序,亦有灵。

建设村一景。施雯/摄

岁月为陶公山覆上了新的底色。老大房弄、梅树下弄等一米见方的青石板路,仍守着被磨亮的石面。竹编簸箩与带着补丁的旧渔网倚在墙角屋旁,再过些时日,它们便将铺展开来,成为最天然的晒场,银白的鱼身静静躺卧,在日光下慢慢沁出油光。

湖还是那片湖,鱼仍是那样的鱼。一代代人在这湖山之间,续写着属于自己的故事。这些故事或许微小如浪花,却如东钱湖水汇入大海般,终成浩荡之势。

编辑: 郭静纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号