甬派客户端记者 顾嘉懿

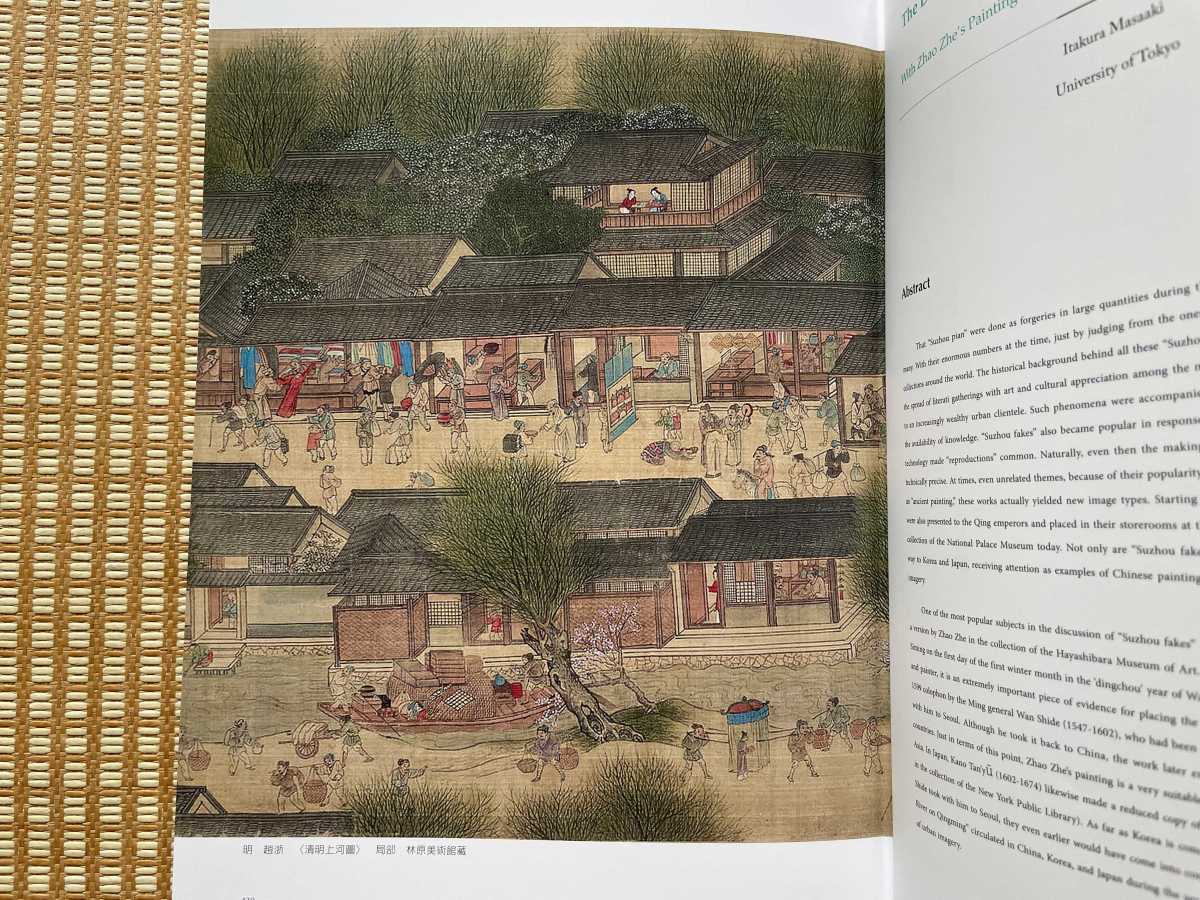

北宋张择端的《清明上河图》,以长卷形式描写汴京(今河南开封)都城所见,随着图卷展开,仿佛行过喧闹街市,为画史之赫赫名迹。

因其构图经典,后世画家多有对其临摹与“再创作”。据统计,明清时期,以“清明”为题的同类摹本存世达百余件,尤以“苏州片”居多,分散于国内外各公私收藏。

其中,日本林原美术馆藏有一件摹本,落款署名“赵浙”(一般称为“赵浙本”)。据卷末自题,为“四明”(今宁波)人。

此卷完成于明万历五年(1577),卷末另有曾在朝鲜抗倭的明代将领万世德、“扬州八怪”之一的高凤翰、晚清金石名家翁方纲等多人题跋,内容丰富。

以往对该卷的研究,多囿于美术界。春和景明之际,将相关内容摘出,与甬人分享。

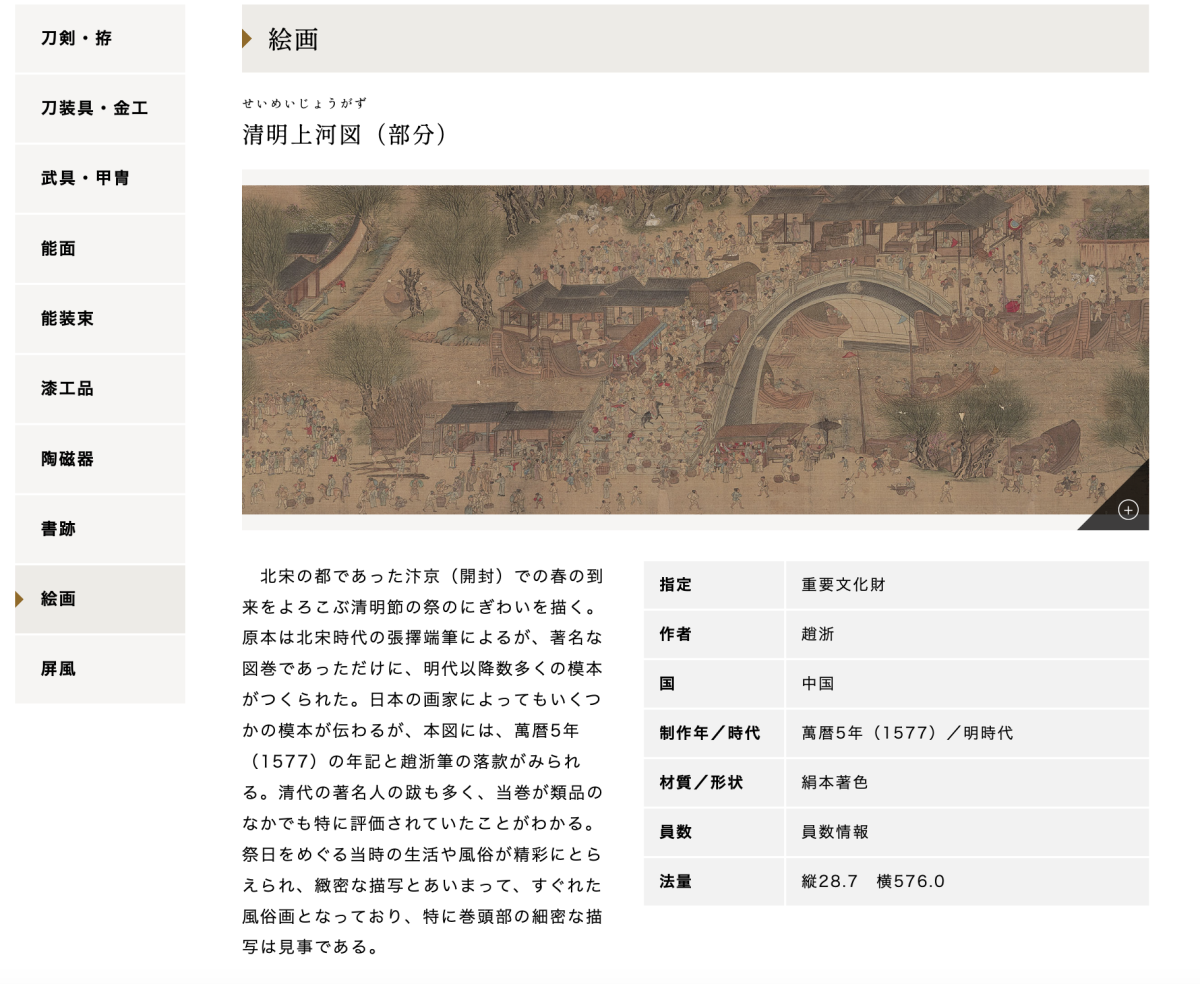

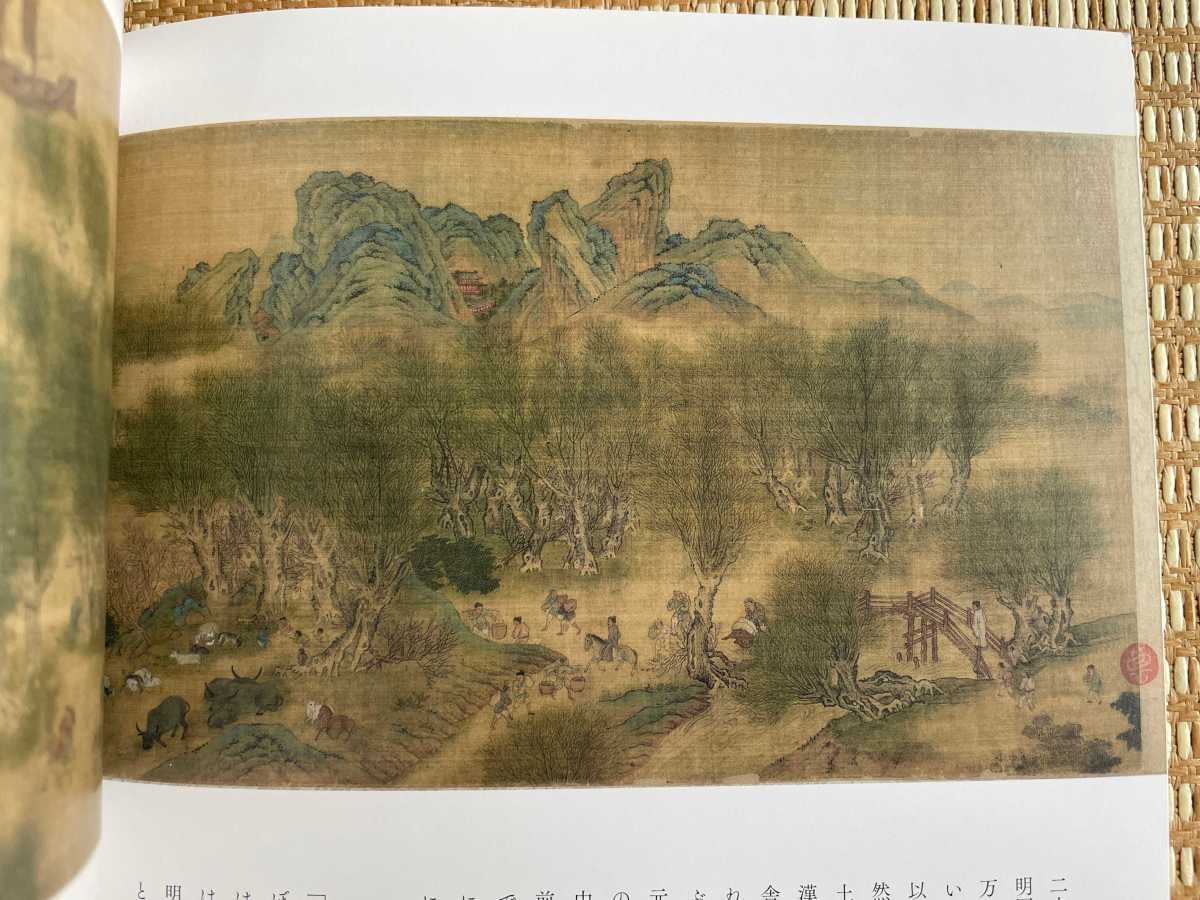

“四明赵浙本”《清明上河图》局部,图自林原美术馆官网。

落款“四明”的“苏州片”

林原美术馆位于日本冈山市,开馆于1964年,收藏已故冈山实业家林原一郎珍藏品,以及从冈山藩主池田家过继来的收藏品九千余件,包括刀剑、盔甲、绘画、书法、能剧面具服饰、漆器、陶瓷、屏风等,不乏日本“国宝”级的收藏。

日本林原美术馆,图自官网。

绘画品类中,等级最高的一件收藏便是这卷“赵浙本”《清明上河图》。据官网信息显示,此卷高28.7厘米,长576厘米,绢本墨画着色,于1963年被指定为日本“重要文化财”。

林原美术馆官网的相关介绍。

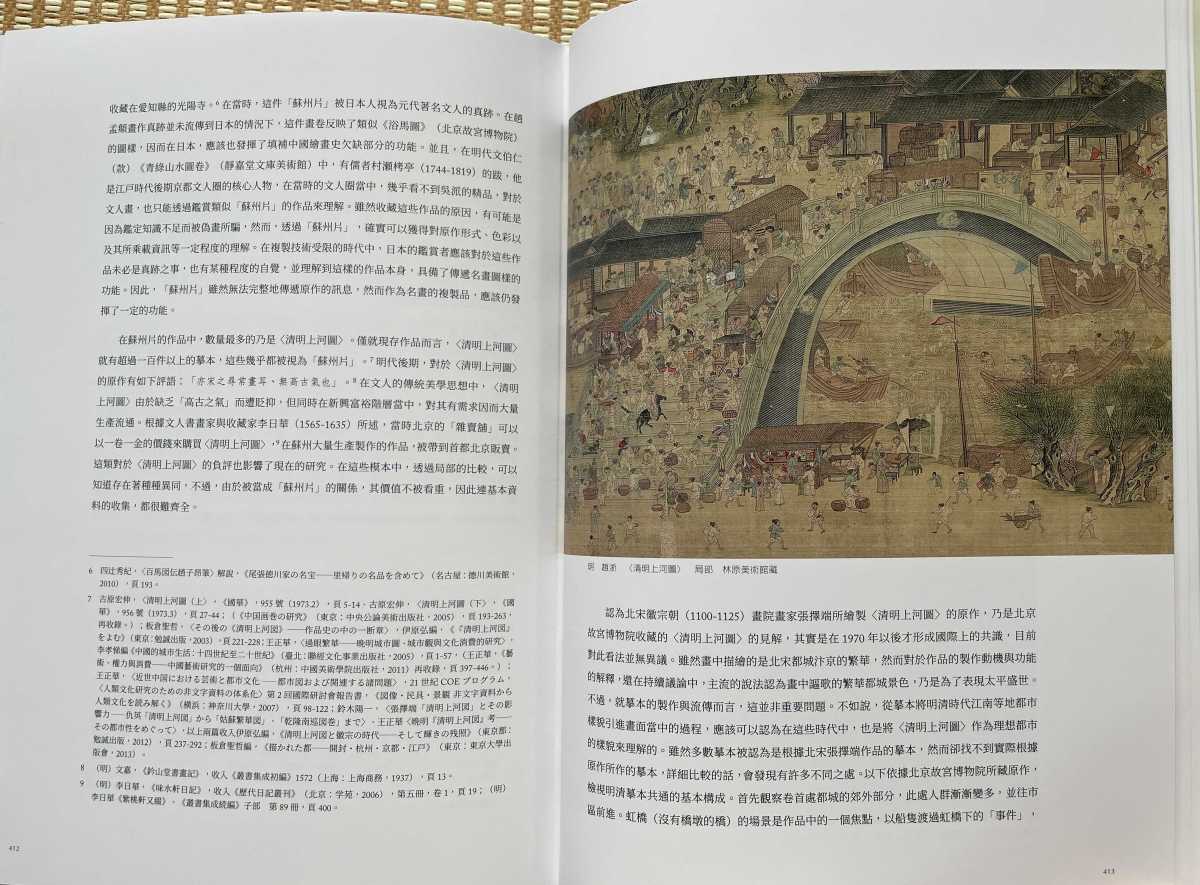

北宋徽宗朝画院画家张择端所绘《清明上河图》,原图藏于北京故宫博物院。对于其创作意图,今人有多种讨论,主流观点认为其描绘的是北宋都城汴京的繁华,表现太平盛世。

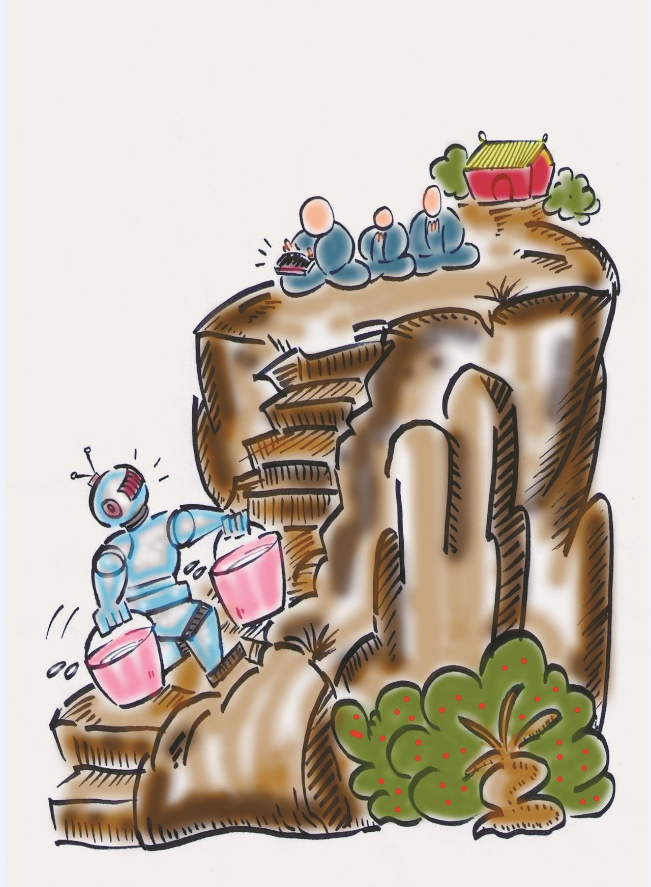

后世以《清明上河图》为题的摹本,均模仿该图式——卷首是城市的郊外,人群数量逐渐变多,并往市区前进;一条河道贯穿全图,河上船只往来频繁;高潮部分,虹桥横跨,河上船只过桥,成为画面的中心与焦点;再往后是城门与城内街巷。

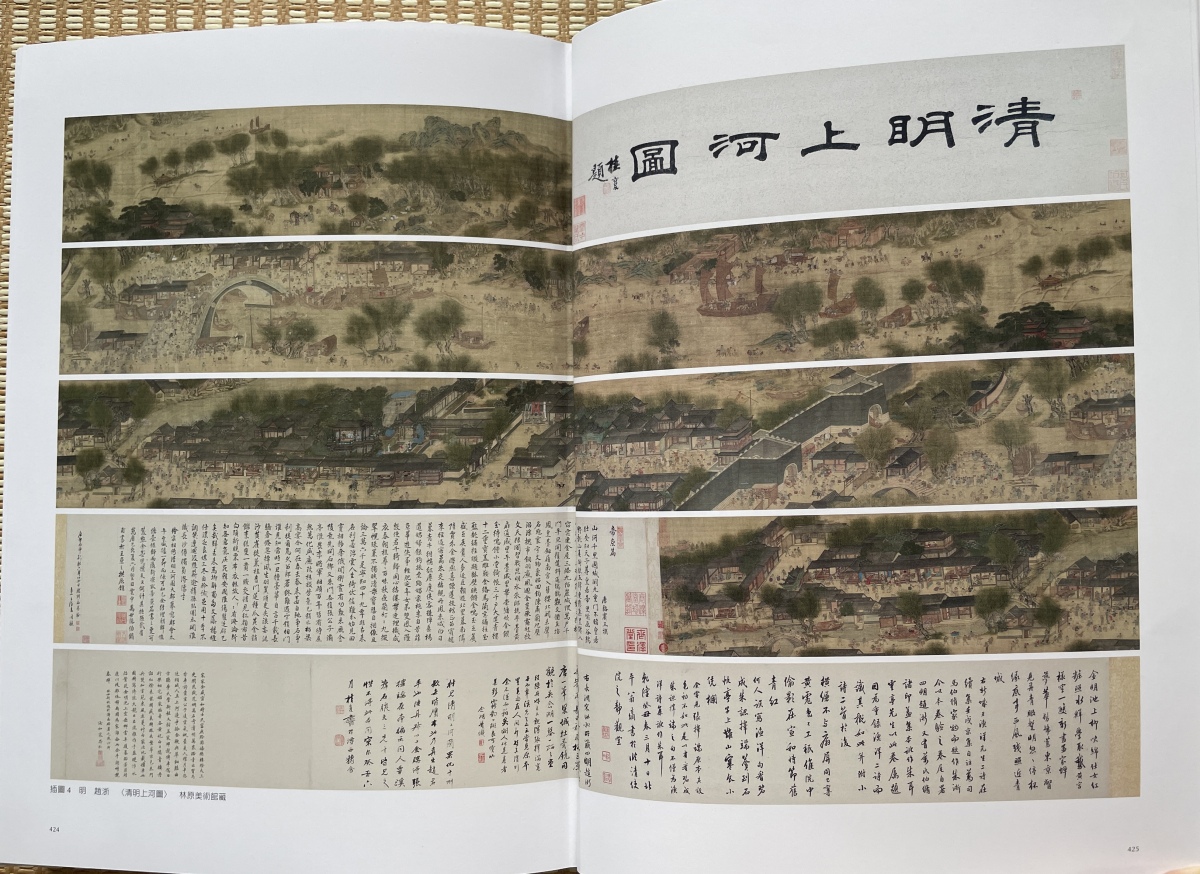

“赵浙本”《清明上河图》全图,收录于《伪好物:16至18世纪苏州片及其影响》。

明清时期,人们非常喜爱这种构图,反复临摹,其表现对象脱离汴京,而成为人们在表达“理想都市”时通用的一种图像模式。

因爱好者众,晚明时期,盛产伪作以作商品流通的苏州地区,出产了大量的伪画,称为“苏州片”,《清明上河图》堪称被复制数量最多的一种。明代文人书画家、收藏家李日华曾提及,当时北京的“杂卖铺”可以一卷一金的价格来购买《清明上河图》,可见其流通之规模。

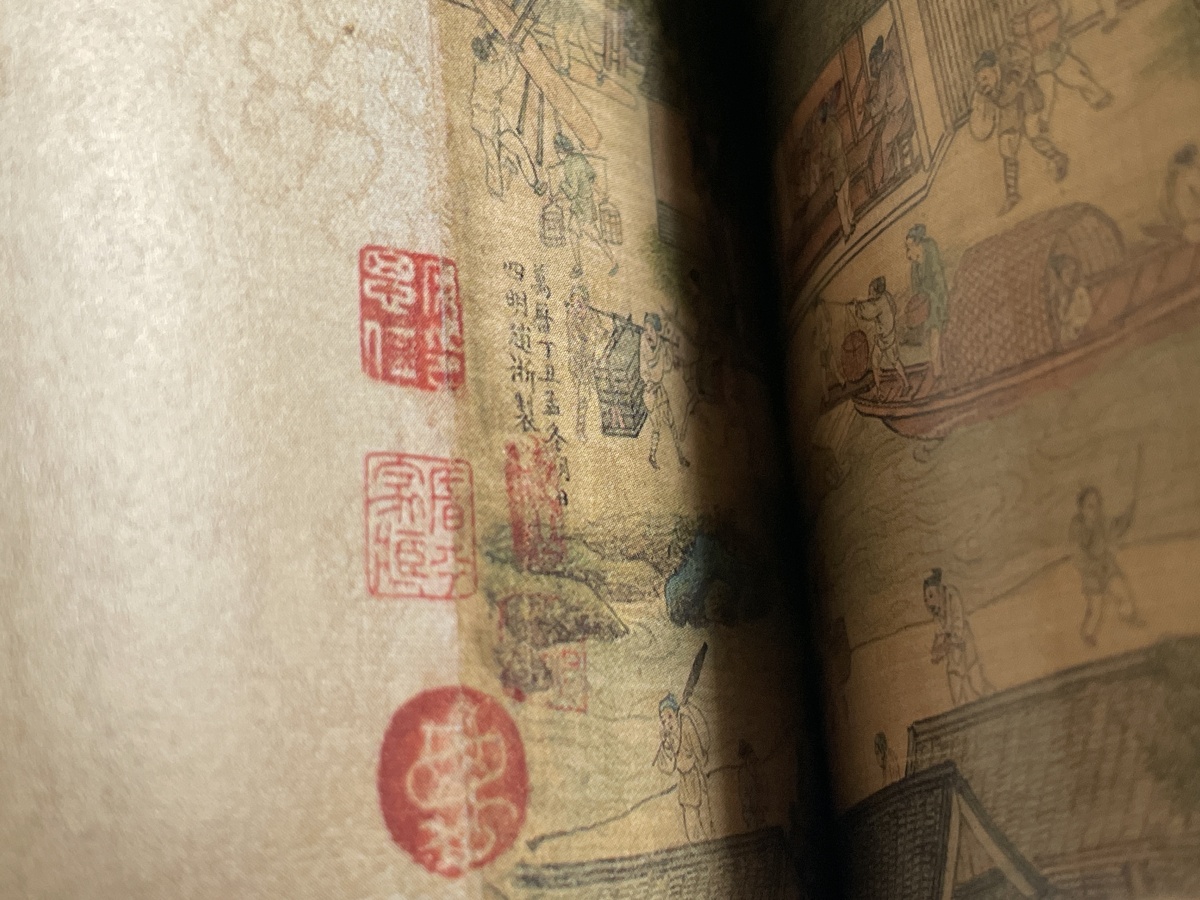

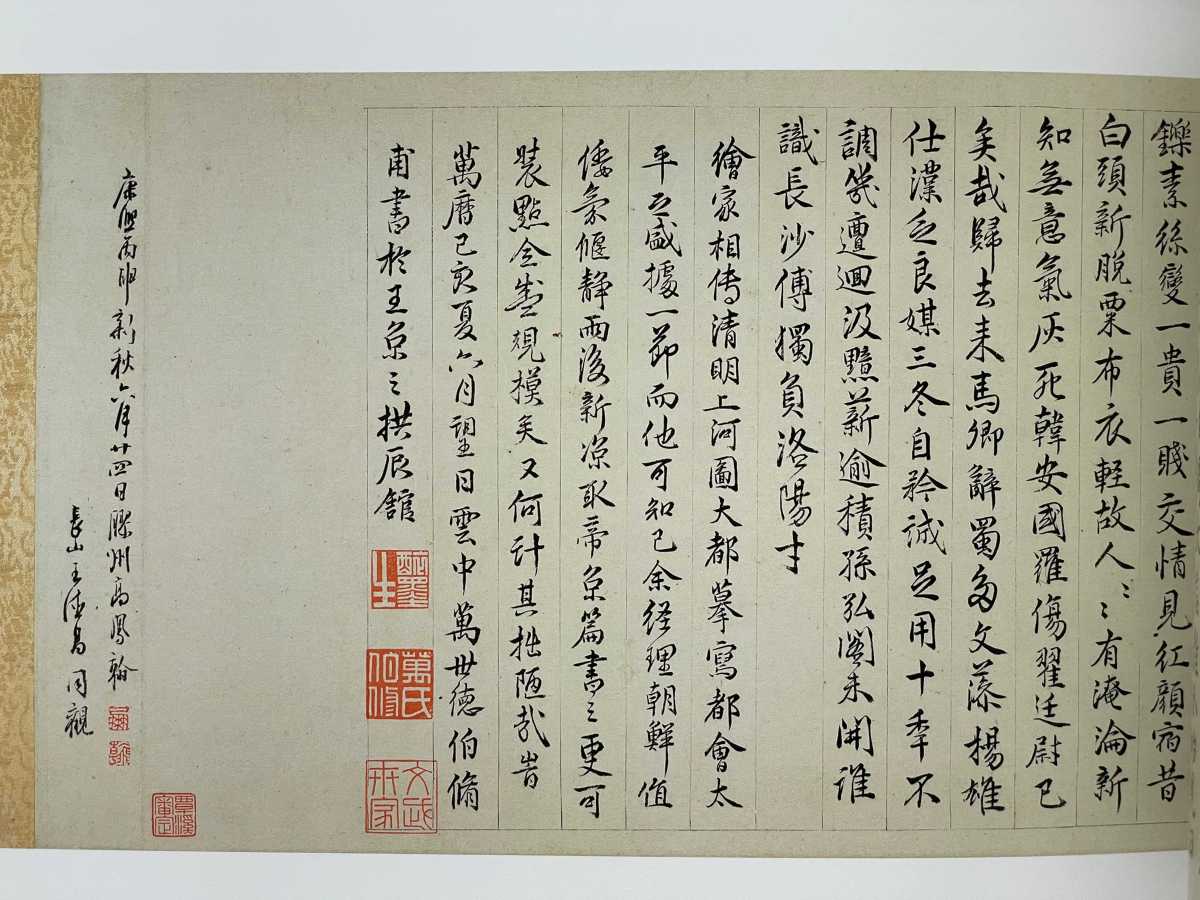

今藏于日本的“赵浙本”《清明上河图》应也是其中之一,其特殊处在于,结尾部分没有像其他的“苏州片”一样,落上“张择端”或是“仇英”的名字(来谋求更高的价格),而是老老实实记下“万历丁丑(1577)孟冬朔日,四明赵浙制”的落款,是“苏州片”中极少拥有画家“本名”的一件作品。

画家落款,图自《中国绘画名品图录》(林原美术馆所藏品总目录·中国绘画篇)。

也因如此,这卷《清明上河图》在百余件摹本中,拥有相对较高的地位,因其直接证明,来自宁波的画家也曾参与“苏州片”的制作,可见晚明该“商圈”的辐射范围。

流转在东亚三国之间

赵浙其人,不见于本地画史。

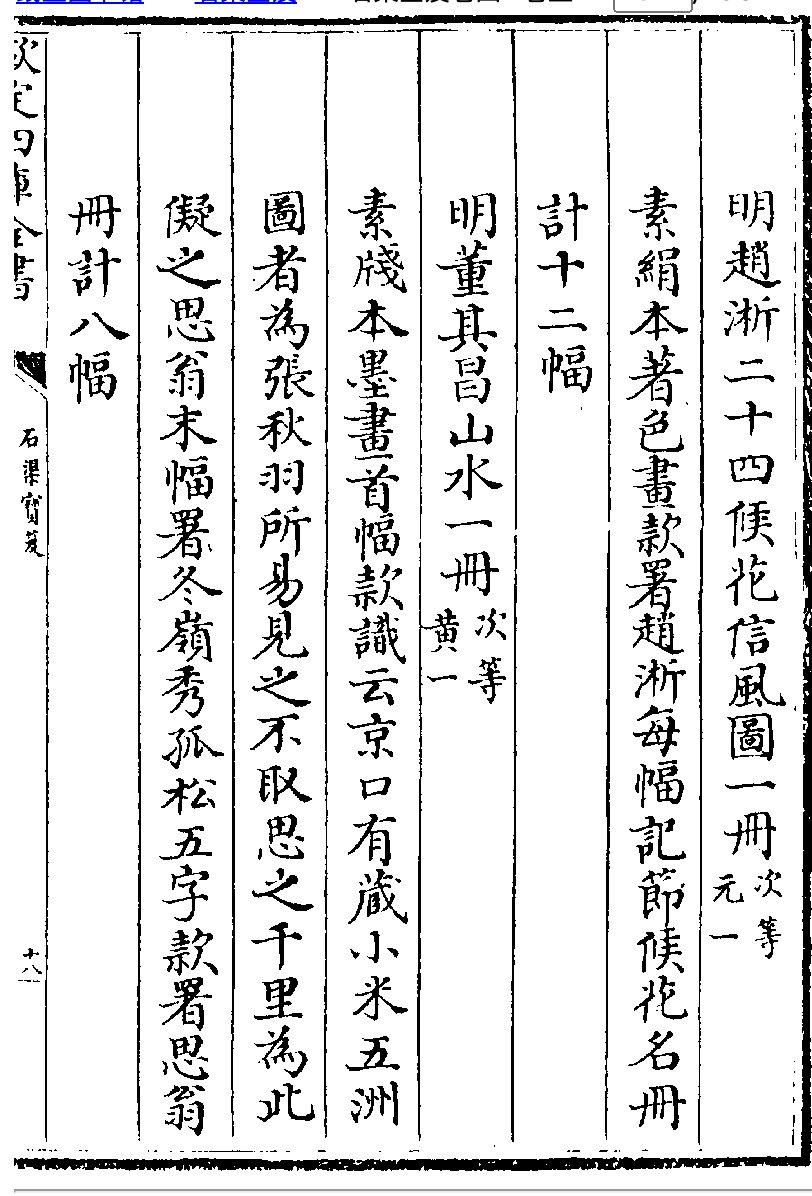

日本知名艺术史学者、东京大学东洋文化研究所教授板仓圣哲在清宫《石渠宝笈》初编中找到过一件“赵淅”。原条目载:“明赵淅二十四候花信风图一册,次等元一,素绢本,着色画,款署赵淅,每幅记节候花名,册计十二幅。”他认为“赵淅”乃“赵浙”之误,两者应为同一人。

《石渠宝笈》初编中关于“赵淅”的记载。

晚明人摹制《清明上河图》时,往往取其构图,不完全模仿细节,绘画时,常见画家本人的“创作”。从画面本身看,“赵浙本”《清明上河图》也呈现这种特色。

据板仓圣哲统计,“赵浙本”《清明上河图》中可确认的共有1468人,与原作几乎呈现倍增状态,“卷首的描绘极为细致,相较其他作品,可谓出类拔萃”。也因为赵浙之流一般不擅写字,画中招牌皆属“空缺”状态。板仓圣哲总结,“虽然这是件品质较好的画作,但应该也不是个别订制品,而是‘复制’件中的一种。”

“赵浙本”《清明上河图》的卷首。

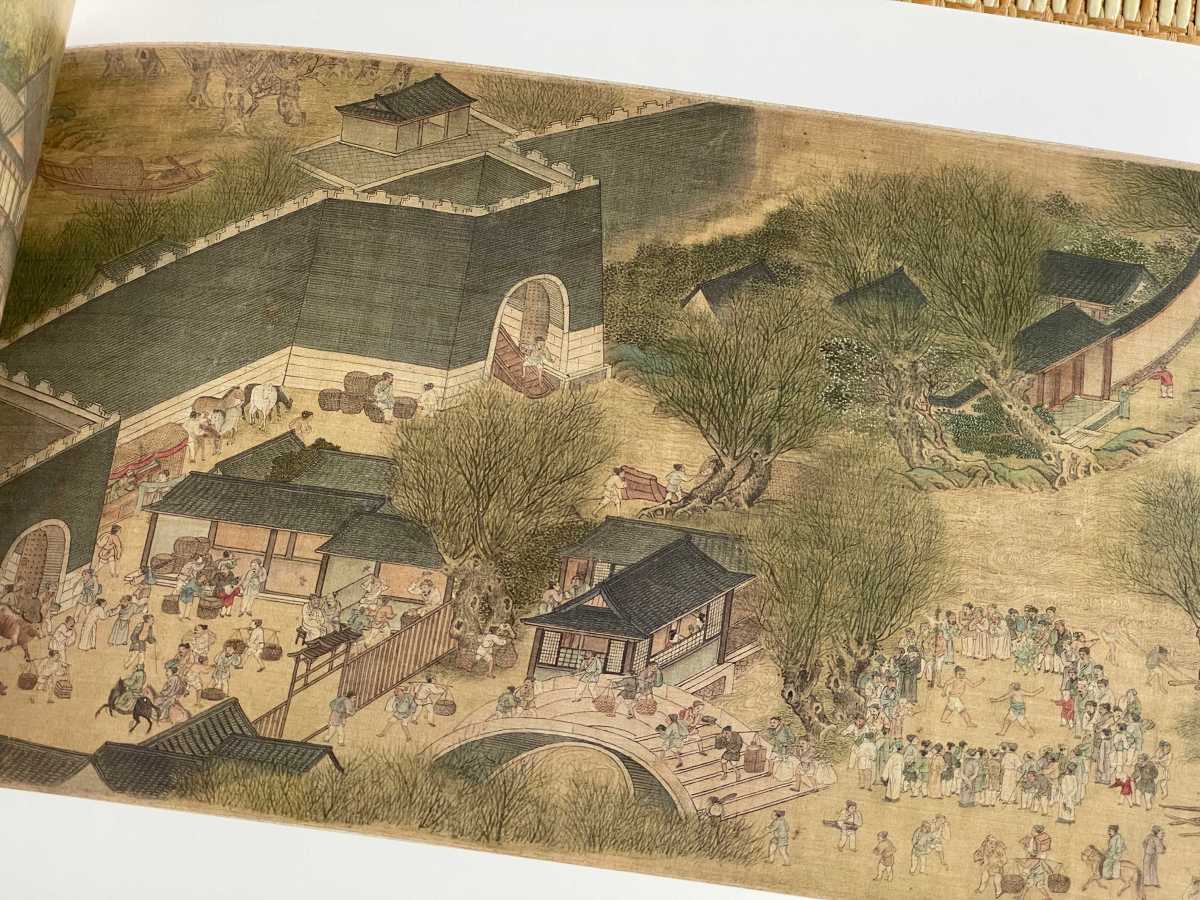

城墙段落。

城中女子打秋千。

除了画面内容,该卷题跋部分同样值得关注。其卷首有清代学者桂馥所题隶书“清明上河图”,卷尾依次有明代万世德、清代高凤翰、翁方纲、吴人骥、桂馥、宋思仁跋,可谓流传有序。

第一位题跋的万世德,字伯修,山西人。他在卷尾抄录唐代骆宾王所撰《帝京篇》后表示:“绘家相传《清明上河图》,大都摹写都会太平之盛,据一节而他可知已。余经理朝鲜,值倭气偃静而雨后新凉,取《帝京篇》书之,更可装点全盛规模矣,又何计其拙陋哉。时万历己亥(1599)夏六月望日,云中万世德伯修甫书于王京之拱辰馆。”

万世德题跋尾段。

史载,1598年,任天津巡抚的万世德被派往朝鲜,率领驻留朝鲜的大明军队,在万历援朝战争“庆长之役”中抗击倭乱。战乱平定后,万世德仍在“王京”(即今韩国首尔)驻留。1599年的夏天,感到盛世太平即将来临的万世德在拱辰馆打开了这卷随身携带的《清明上河图》,并在卷尾写下富有兴亡之感的《帝京篇》。

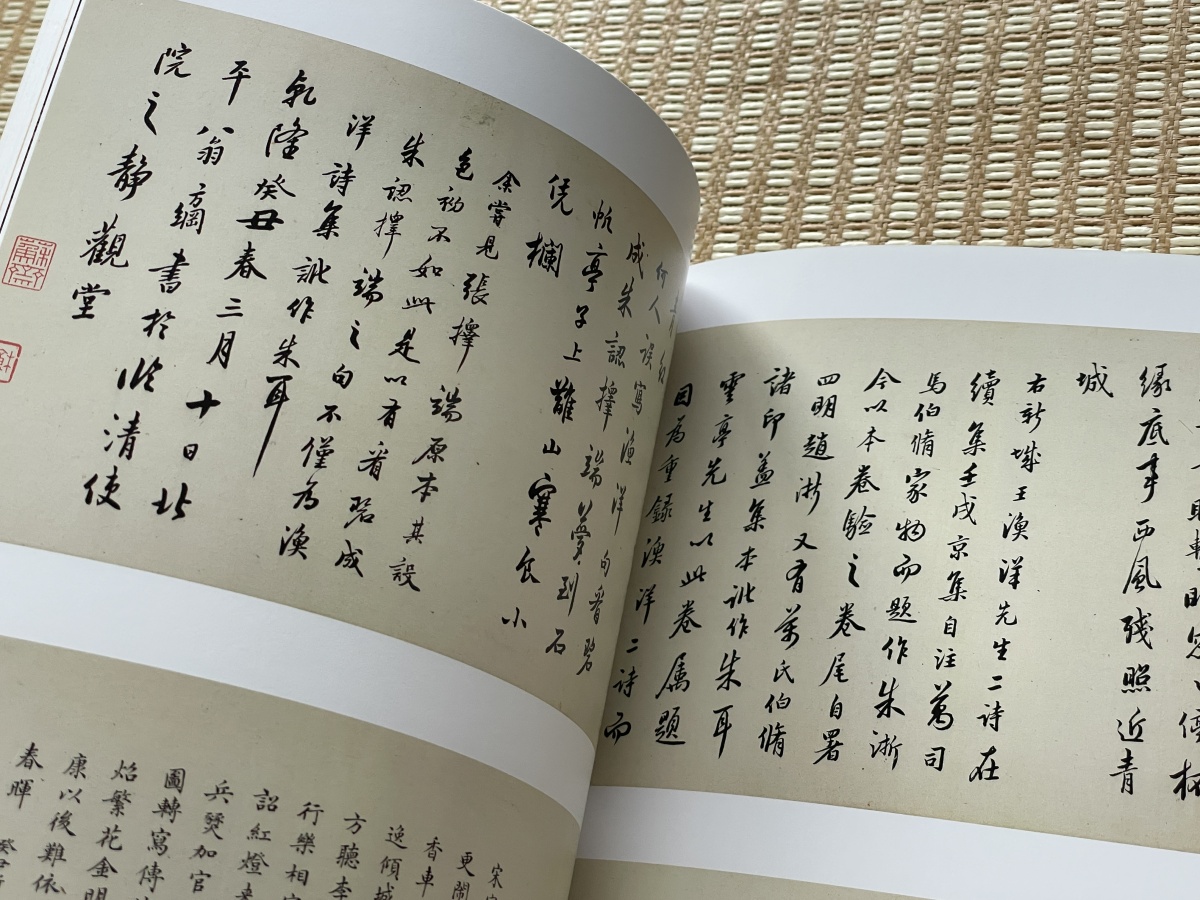

万世德约在1600年秋天离开朝鲜,《清明上河图》亦随其归国。清代诗人王士祯诗集中有《朱浙清明上河图二首(万伯修司马家物)》,诗云:“今明池上柳吹绵,仕女红妆照水鲜。学取鹅黄宫样窄,一双新画孟家蝉。”“梦华仿佛旧东京,瞥见丹青眼暂明。忽忽停杯缘底事,西风残照近青城。”翁方纲在后续跋文中认为“朱浙”乃“赵浙”之误。

翁方纲跋文局部。

“赵浙本”《清明上河图》自1577年在中国画成,1599年被携至朝鲜,后回到中国,如今又藏于日本,“身世”堪称传奇。

“赝品”的价值

万世德跋文之后,“赵浙本”《清明上河图》上还有康熙丙申(1716)年秋天“扬州八怪”之一高凤翰的观款,以及清代乾隆癸丑(1793)年的4则题跋。

沿街商铺都没有店名。

综合信息来看,1793年,该卷已从万氏流转到长洲人宋思仁(字汝和)手上,当时宋思仁在山东做官,此卷经常被他拿出来示人。

1793年春天,翁方纲在山东看到了这个卷子,留下长跋。除了抄录王士祯的两首诗,翁方纲自己也写了两首诗,提到自己曾经看过张择端的原本,并将原本和“赵浙本”的设色进行了对比。

夏天,天津人吴人骥(字念湖)和朋友们进行了“围观”,提到“明人仿是卷者甚夥”。

六月,清代学者、山东曲阜人桂馥题写了画名,同时作跋,表示“往见《清明上河图》,署仇十洲款,未皆赝本,此乃真出赵君手也。”

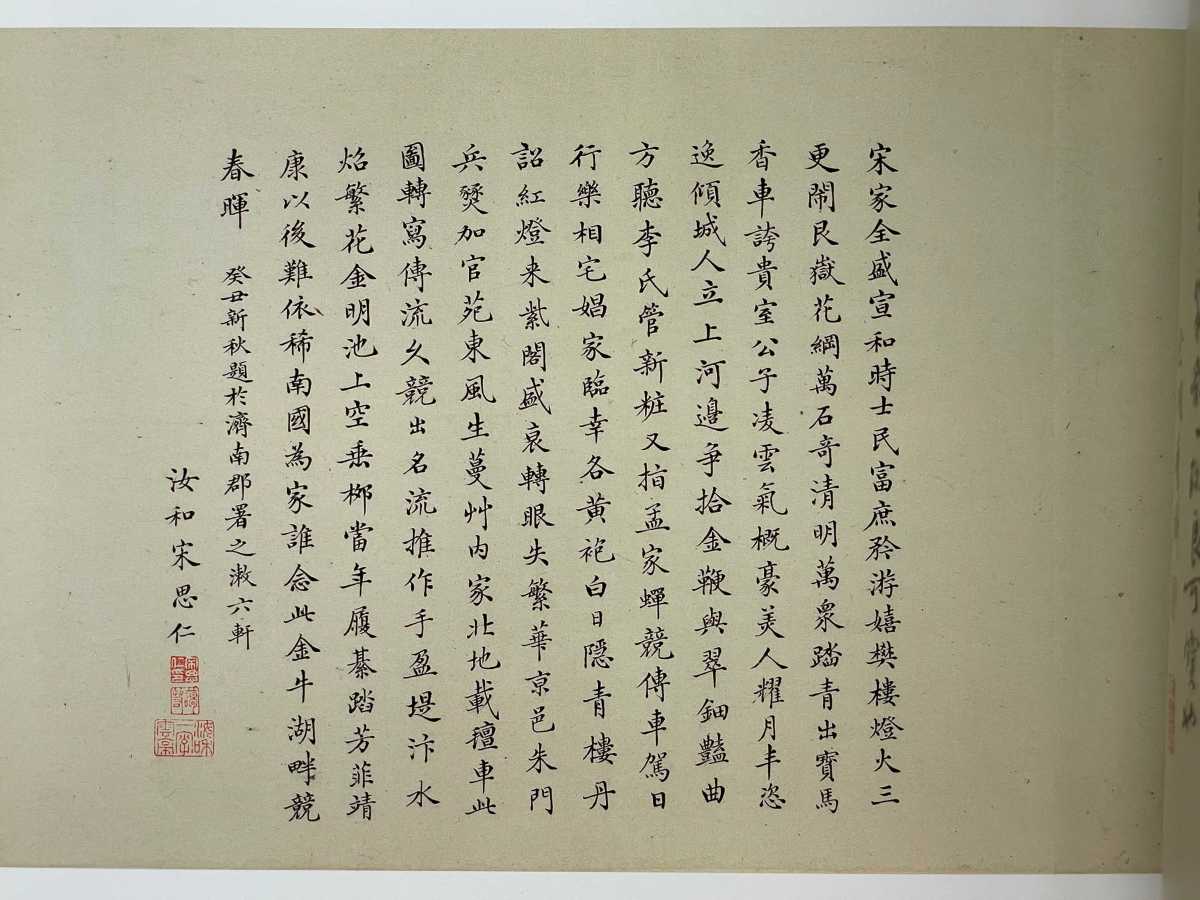

宋思仁本人则在秋天作跋,也是该卷上目前所能见到的最后一则题跋,提到“此图转写流传久,竞出名流推作手”,可以说为该卷做了一定的总结。

宋思仁的跋文。

“苏州片”作为绘画赝品之大宗,一直以来,对于其价值判断,学界有不同看法。有人认为,它们是中国古代书画以假乱真的“元凶”,也有人认为它们在广泛(如远及东亚)空间里的传播,现象本身是一个值得被关注和讨论的艺术史话题。

郑振铎在20世纪50年代曾提出,晚明之后的《清明上河图》不能称为摹本或仿本,因其内容与宋本不尽相同。学者王正华在此基础上生发,认为后来的《清明上河图》是了解“晚明人城市意识与城市观”的重要线索,当“清明上河图系”的文化商品,因消费与流通形成社会文化网络时,具有文化史的意义。

板仓圣哲撰文《〈清明上河图〉在东亚的传播:以赵浙画(林原美术馆藏)为中心》,收录于《伪好物:16至18世纪苏州片及其影响》。

在此方面,有名有姓、有创作时间、有流传脉络,可视为“晚明城市图像先声”的“四明赵浙本”《清明上河图》,无疑是一个可探究的案例。

编辑: 杨丹纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号