为逝者献上菊花。

“真正的文明不仅在于善待生者,也要让逝者灵魂不再漂泊。”

“我们尽自己的绵薄之力来陪伴他们走完最后一程,这也是对自己的生命教育。”

“原来,每个布袋都装着一段被遗忘的人生。”

……

余姚市第四高级中学(简称余姚四中)教师钱剑波凝视着电脑屏幕,逐字阅读着学生写下的心得体会。学生的这些感悟来自一场场“无主骨灰公益生态葬”。读完之后,钱剑波默默地打印整理,最后装订成册。

上周六,在余姚市胜归山公墓,20名身穿校服、戴着白手套的高中生,将54个红色骨灰袋轻缓地放入墓穴,覆土、鞠躬、献花……至此,2005年前存放于余姚市殡仪馆的无名骨灰袋已被全部安置完毕。

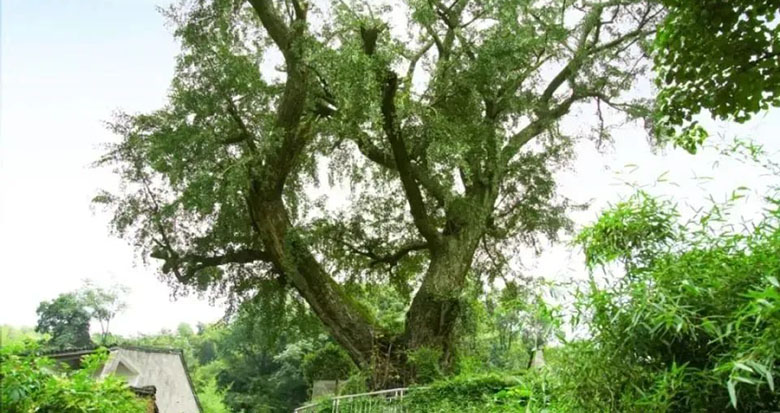

余姚四中学生在走访调查。

这是余姚四中组织的一个“义冢”项目,始于2014年,在这11年里,一群高中生接力奔波,只为安葬243名逝者。

这些已在殡仪馆存放超20年的无主骨灰,大致分三类:家属放弃取回的、长时间寄存未续费的、无名氏死亡后经公安机关开具火化证明后的。

“11年的摸索,换来这本写有160余名学生生命感悟文字的册子。”明年就要退休的钱剑波一边轻抚书册,一边神色凝重地说道。在教师生涯行将进入尾声的时候,他越发怀念当初项目启动时的情景。不过,他承诺,会继续践行这场特殊的生命教育。

一场结伴同行的“旅途”

2009年,在余姚四中,钱剑波开设了综合实践课,鼓励学生自主选择感兴趣的社会问题进行调查,开设的课程内容先后有污水治理、文物修复、农村厕所改建、城市危旧房改造等。

2014年,严梦妮、孙钶等学生偶然发现余姚市殡仪馆积存着一些无主骨灰,最久的已超过30年。这些逝者里有流浪者、孤寡老人,也有身份不明的遇难者。

严梦妮回忆触目惊心的那一幕:“一个个红布袋装着无人认领的骨灰,被堆放在墙角边,由于时间久远,外面的布都风化了,没法拎。”

他们由此开启了针对这个现象的调研。在2015年清明节前夕,他们向余姚市民政局递交信访件《关于建设余姚义冢的建议》,建议以树葬、海葬等生态葬方式安置无主骨灰。

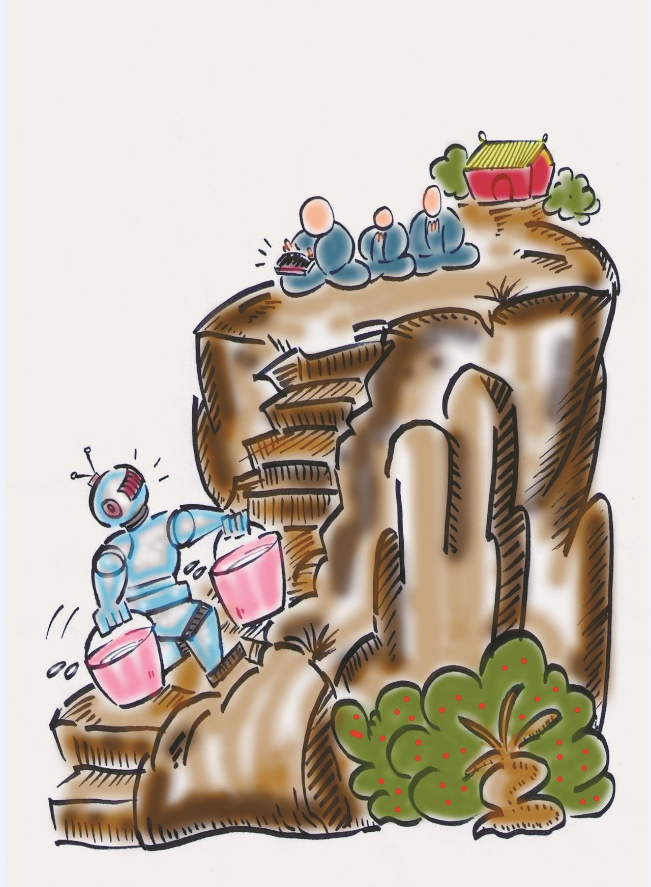

“无主骨灰公益生态葬”现场。

时任余姚市民政局副局长朱建梁深受触动,亲赴学校与师生恳谈:“你们的想法极具人文关怀,建设余姚义冢的工作,我们将与你们一起持续推动。”

双方结成合作关系,不过,那时候,余姚市民政局和余姚四中都明白,“发起这场行动没有现成答案可参照,每一步都需要摸索、尝试”。

那时候,关于无主骨灰怎么处理的问题,国家和各级地方政府的殡葬条例里均没有具体规定,也没有具体的政策条文可参照执行。

随后的3年时间里,余姚四中的师生深入殡葬行业调研,他们目睹了殡葬行业承受社会偏见的现象。“不只是无主骨灰的问题,如果观念不变,还会有更多的人被束缚住。”

余姚市民政局也在努力解决无主骨灰安置的地点和资金问题。“政策、资源都需要慢慢对接。既要找公墓,又要建生态安葬点,还要筹划资金。”钱剑波说,尽管困难重重,但余姚市民政局依然全力支持,“这不仅是一堂生命教育课,更是推动殡葬观念转型的生动实践。”

直到2018年,浙江省殡葬改革政策出台,“义冢”项目才得以施行,地点定在余姚市胜归山公墓。这一次,余姚市民政局人员主动来到余姚四中,邀请一直在为“义冢”项目奔走的学生一起参加“无主骨灰生态公益葬”。

在亲历中,完成“补全”和成长

“没有这些孩子,我可能坚持不了11年。”钱剑波很清楚,参加这个项目的学生,其中有不少人心底埋藏着需要和解的往事,他们在参与“义冢”项目中获得的成长感悟,让钱剑波看到生命教育的意义。

祁家逞已是第三次参与“无主骨灰公益生态葬”,算是学校“义冢”项目团队里的“老大哥”。可在上周的活动中,他还是没有控制住情绪,流下了眼泪。“那个时刻,我又想起了自己加入这支队伍的初衷。”祁家逞说。

2023年,祁家逞首次报名参加“义冢”项目。钱剑波向祁家逞的父母征求意见。“不允许,不能让他去!”电话那头,祁家逞的父亲语气坚决地反对。

钱剑波经历过太多这样的场景:少年的激情,被家长认为做这种事会带来“晦气”的顾虑所浇灭。但钱剑波留了一个“心眼”,私下里找祁家逞了解情况,这才得知他埋藏在心底的遗憾。

2018年,学生参加第一次“无主骨灰公益生态葬”。

原来,那一年,祁家逞的外婆因病去世。他在外婆病危时才回到家里,“看着床上外婆枯瘦的病躯,看着她身体的一个个指标变成书上列出的死亡标准,心也随之沉了下去”。

祁家逞因故没能陪外婆走完最后一程,这成了他最大的遗憾,这种愧疚感在他心中久久萦绕,最终化作他想参与“义冢”项目的执念。

在钱剑波的鼓励下,祁家逞终于向父亲吐露心声。知道儿子的心结后,父亲最终默许他报名。其实祁家逞也明白,父亲的固执,缘于爷爷的早逝。父亲十多岁的时候,爷爷就离开了他。

父与子都因为与至亲的永别而心存缺憾,祁家逞却在学校的“义冢”项目里,找到了情绪释放的“出口”。

在墓园的无名碑前,祁家逞轻轻地剥落白菊与黄菊的花瓣,将它们与骨灰一起撒入黄土中。“原来告别也可以这样温柔。”身旁一名女同学感叹道。

祁家逞说:“这便是生命影响生命,微光照亮微光。”曾让许多人毛骨悚然的骨灰,此刻成了连接生命的介质。骨灰与泥土相融,化作养分滋养树木生长,他意识到,原来生命能以另一种方式被见证、被铭记。

后来,他自告奋勇地担任钱剑波的助手,协助老师一同推进“义冢”项目。这几年他和父亲多次谈及自己的感悟。他逐渐察觉到,父亲对这件事不再避讳了。他也发现,在课程开展过程中,越来越多的家长同意孩子参加这个项目,“反对的声音越来越小,这也许意味着,这场学校教育正逐步转变为家庭教育、社会教育。”祁家逞说。

“这与我们每个人都息息相关”

其实钱剑波一直在思考这堂生命教育课的意义。他始终觉得自己做得还不够多。“如果通过‘义冢’项目,仅仅教会学生正视死亡、尊重死者、珍视生命,那么,设置这个课程的意义,是否有点肤浅?”钱剑波反复问自己。

“解决历史遗留问题固然重要,但更应解决新产生的无主骨灰问题。”在某次课堂讨论中,有学生说出了想法。

随着调查的继续深入,一个想法开始在钱剑波脑海中显现:“如果彼时人们有诸如海葬、花园葬的选择,也愿意接受新式殡葬形式,不被墓碑、墓地等外在因素约束,那么,无主骨灰的现象是否会大大减少?”

基于此,钱剑波带领学生关注起当地生态殡葬的开展情况。他们不再着眼于安置无主骨灰的解决方案,而是深入探究绿色安葬方式背后的社会价值。

于是,团队人员敲开了余姚市民政局副局长胡文书办公室的门。胡文书当时正在为推广生态殡葬和惠民殡葬四处奔走。多年来,他一直在背后默默支持余姚四中的这个项目。“无主骨灰公益生态葬是推动绿色殡葬、拓展生命教育、提升社会文明的重要抓手,学生的善意之举,让更多人看到了另一种‘入土为安’的可能,这是一个重要的开始,接下来,要做好各类制度保障。”胡文书说。

当前,余姚正着力宣传“终归自然”的生命理念,积极推动节地生态安葬设施建设,推广各类节地生态葬式葬法,还先后出台了各类生态安葬补贴政策。

在多年的努力之下,余姚选择节地生态葬的人数逐年增加。阳明街道群立村生态墓园、临山镇九龙山墓园和低塘街道新福安陵园先后被评为浙江省节地生态示范点。

“节地生态葬不仅费用更低,还能节约土地资源、减少对环境的影响,实际上,这与我们每个人都息息相关。”胡文书说。

回顾推行“义冢”项目的11年,钱剑波清楚地意识到,这堂特殊的生命教育课,正通过学校与政府部门的良性互动,逐渐成为青少年参与社会治理的实践样本。“我相信这场面向逝者的行动,将促进移风易俗文明新风的形成,让更多的人坦然面对死亡,选择绿色、生态、文明的殡葬方式。”钱剑波说。

宁波日报甬派客户端记者 顾佳诚

配图均由受访者提供

记者手记

在采访过程中,最触动我的,是学校与政府部门的“双向奔赴”。一群高中生怀揣超越年龄的“生死”觉悟,以“直面”死亡的勇气接力守护生命尊严,甘当生命的“摆渡人”;民政部门则以“不辜负每一份善意”的承诺,将青少年的赤诚转化为施政变革的支点,让生命教育得以从课堂延伸至社会。

余姚四中的“义冢”项目成了当地市民了解节地生态葬的窗口,“社会上已有越来越多的家庭开始关注生态殡葬,他们常常来打听安葬细节,这何尝不是对这个项目最珍贵的回响?”余姚市民政局相关负责人的这番话,让我印象深刻。

其实,这场始于告慰逝者的行动,已悄悄地在城市文明的肌理上刻上了深深的印记。(顾佳诚)

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号