医学生们开展缅怀纪念活动。

“希望让更多人了解‘无语良师’,了解我们这个平台!”清明节放假期间,宁波大学遗体捐献中心主任张雁儒联系到了记者。

虽说是清明假期,中心的工作人员依旧保持24小时待命的工作状态,随时准备回应来自捐献志愿者或其家属的诉求。

“宁可让医学生在自己遗体上切千刀万刀,也不愿他们今后在病人身上切错一刀!”在张雁儒教授看来,遗体捐献者身上的这种精神,就是和平时期作为普通人所坚守的“英雄主义”。

于是,我们决定在这个慎终追远的日子,走近被广大医务人员尊敬的“无语良师”,聊一聊关于他们的故事。

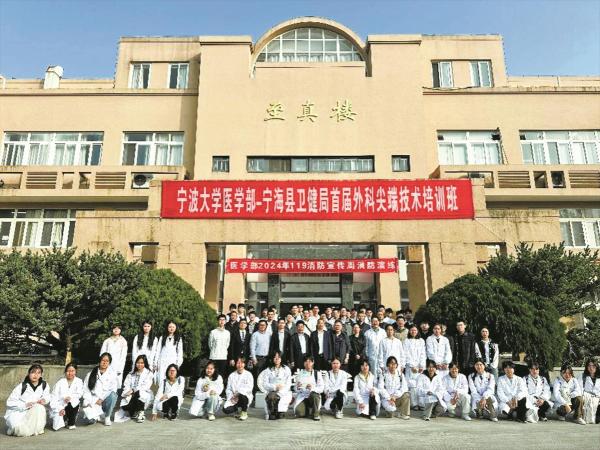

宁大遗体捐献中心无偿为我市各大医院开展外科培训。

大爱绵延,捐赠数量年年增长

5例、28例、33例、34例。

这组年年攀高的数据,是2021年成立的宁波大学遗体捐献中心每年接受的捐赠遗体的数量。

作为目前我市唯一有资质且仍在接受遗体的平台,中心建立了涵盖接待办理、接受遗体、遗容整理、遗体修复、缅怀仪式、回访慰问、骨灰送还等一整套流程,让每一位遗体捐献者有尊严地走完生命最后一程。

“每一位捐献者身上,都有让人动容的故事。他们之中,有为党奉献一生的老党员,有将此作为‘最后一课’的老师,也有做了一辈子好事的志愿者。可以说,他们身上集中体现了宁波这座大爱之城的温暖。”张雁儒说。

一般来说,人体器官、遗体(角膜)捐献志愿者,需要先通过各地红十字会等官方渠道进行登记,填写具体的身份信息。一旦去世,工作人员就会在1小时内到达现场,进行器官或遗体的对接,举行庄重的亲属告别仪式。

“无语良师”的遗体进入接受站后,将立即进入防腐程序,此后不再安排家属瞻仰遗容。防腐过程一般需要两年时间,之后遗体将用于医学教学及科学研究。

待医学教学使用结束,遗体将进行火化,接受站将及时通知捐献执行人。若捐献者生前有放弃骨灰的打算,或捐献执行人表示不领取骨灰,接受站将在市民政局、市红十字会的统一组织下,通过“海葬”或其他生态葬的形式处置捐献者的骨灰。

“我们中心已累计接受宁波市内捐献者遗体108例,去年的接受数量居全省第二位。不少捐赠者生前曾表示,希望能够将遗体定向捐给宁大,用于培养本市的医学生。其实社会各界都有共识,宁波要想真正补上医学的短板,培养大批有情怀且技术精湛的高水平医疗人才是非常重要的一环。”张雁儒说。

那么,我市遗体捐献数量是否已能满足教学实训的需求?张雁儒坦言,按照目前每年捐献的遗体数量,缺口依旧存在,“一般来说,根据临床医学教学的需要,平均一例遗体供6人至8人实地解剖学习为宜。目前宁大16名至18名医学生才能拥有一位‘无语良师’,学生实操锻炼技能的机会依然有限”。

“在此,我们呼吁并期待,社会层面有更多人知道、认可、参与这项事业,在奉献中提升自己的价值,共同努力推动医学进步,让更多人能够远离病痛折磨。”张雁儒说。

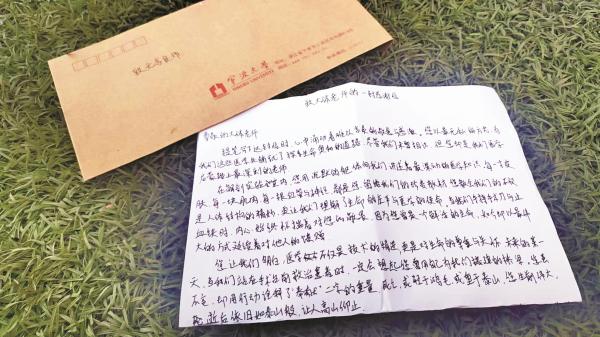

医学生手写的感言。

以身为灯,照亮医学进步之路

4月3日,余姚市阳明街道方桥村迎来了一位特殊的“归乡人”——遗体捐献者刘福传先生。

3年前,刘福传去世,家属遵照其遗愿,将遗体捐献给医学事业。这一次,宁波大学遗体捐献中心负责人郑重地将骨灰移交给其亲属,并深深鞠躬表达崇高敬意。

恩格斯说过,没有解剖学,就没有现代医学。在医学发展的进程中,恰恰是一批批“无语良师”以身躯为灯,以生命为炬,铺就人类攻克疾病的漫漫长路。

“宁波要打造医学高峰,离不开遗体捐献这块工作的有力支持。”张雁儒说。在医学院校,捐献的遗体是医学生学习人体结构的珍贵教材,是其专业成长过程中不可或缺的“老师”。

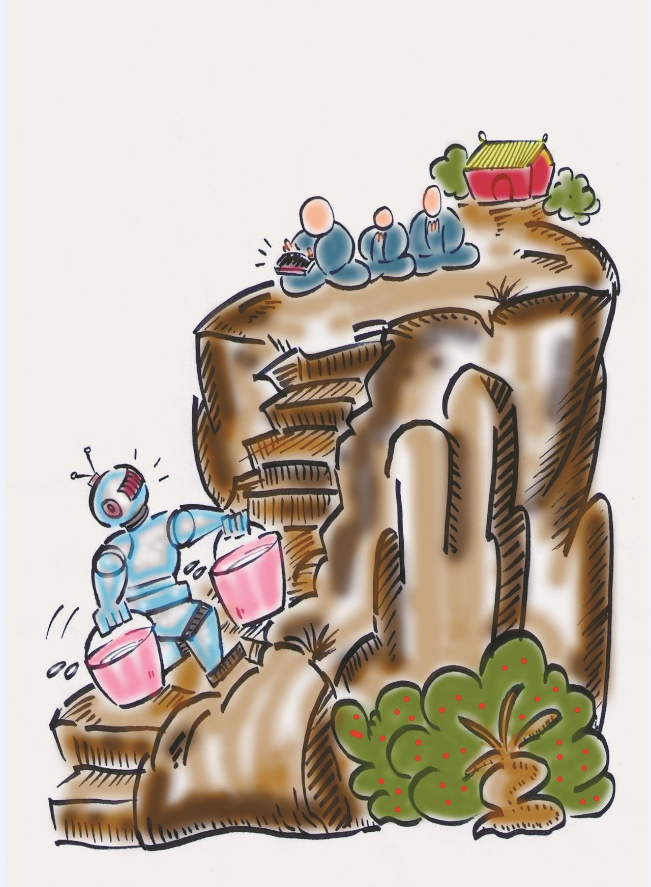

特别是对于外科医生来说,“无语良师”的存在,意义更加重大。宁波大学附属第一医院主任医师卿艳平表示,医疗教学与实践操作密不可分,外科医生的培养需要经历严格而细致的训练过程,需要不断提升实操能力和临床思维水平。

“高难度手术和新开展手术都有陡峭的学习曲线。如果外科临床医生没有经过学习曲线就为患者开展手术,很大概率会出现效果不佳或者无效的情况,甚至会对患者造成不可挽回的伤害,给病人家属带来极大的痛苦。”张雁儒说。

目前,在与临床情况最接近的冰鲜标本上得到足够的训练,是最被推崇的手术教学方法,也是年轻医生快速成长的途径。

遗体捐献者在过世8小时内急速冷冻到-30℃至-60℃保存,在教学使用时再复温到4℃,用最为接近真实人体的状态,帮助青年医生进行仿真模拟练习。

“我们一定珍惜这次难得的实操训练机会,带着临床问题向专家请教,切实提高自己的手术操作技能,为本地外科医疗技术创新与发展作出积极贡献。”在宁大遗体捐献中心最近开展的一次外科培训中,来自宁海县第一医院的参训医师邬松波说。

这些年,宁大遗体捐献中心在市红十字会的支持下,已无偿为宁波大学附属第一医院、宁波大学附属李惠利医院等医疗单位开展外科培训近20场,持续推动我市外科尖端技术人才的加速培养。

信任相托,双向奔赴的生命教育

如果说知识、技术是“术”的层面的教育,那么,对生命的尊重珍视则是关于“道”的传承。

清明假期前,宁波大学医学部在有思广场举办了以“杏花微雨寄追思,大爱无疆承医魂”为主题的遗体捐献者清明缅怀活动。

“一敬无言良师馈赠生命图谱,二誓仁心仁术不负躯体托付,三愿医学长河永续生命光辉。”当解剖台上冰冷的标本编码,化作一个个真实的名字和具体的故事,遗体捐献者奉献社会的大爱精神变得更加具象可感。

“可以说,每一例遗体的自愿捐献,都是对人类社会发展的一份大爱和责任,也是对未来医学从业者的一种期待和希冀。作为医者,更应该从他们身上学会感恩,在真正上岗从业面对患者的时候,无愧于这份信任。”张雁儒说。

在宁波大学遗体捐献中心,有个思政教育缅怀厅,正中央位置是模拟捐献者的水晶棺。全体医学生需要在“开学第一课”上到这里默哀、献花,表达对“无语良师”的敬意。

在这里,仪式感不是形式主义,而是将救死扶伤的初心融入每一堂课,让学生在每一次解剖的学习过程中,怀着对生命的敬畏之心,扣好从医路上的“第一粒扣子”。

“我将时刻牢记希波克拉底誓言,不忘学医的初衷,更会铭记‘大体老师’传承给我们的精神!”

“我决心竭尽全力除人类之病痛、助健康之完美,维护医术的圣洁和荣誉,救死扶伤,不辞艰辛,执着追求,为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终身。”

……

每个学期期末,医学部也会组织送别“无语良师”的活动,每个学生都要分享感受和体会,然后大家合力将遗体装袋,抬上专用车辆,送到殡仪馆火化。

无论是生命教育还是职业教育,最终是要通过每个环节和细节,让尊重生命、以人为本的理念真正入脑入心。

面对疾病的威胁,除了不断向医学高峰发起挑战的医生群体,还有一批批遗体捐献者,作为沉默的“老师”,用特殊方式支持并推动医学教育的进步。

大音希声,大道无形,大爱无声。

甬派客户端宁波日报记者 黄合 通讯员 徐晨 郑俊朋 照片由受访者提供

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号