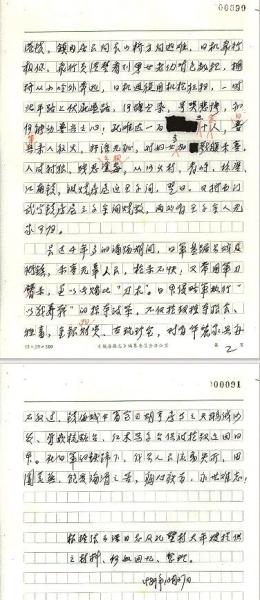

1989年记录的关于日军罪行的回忆录。镇海区档案馆提供

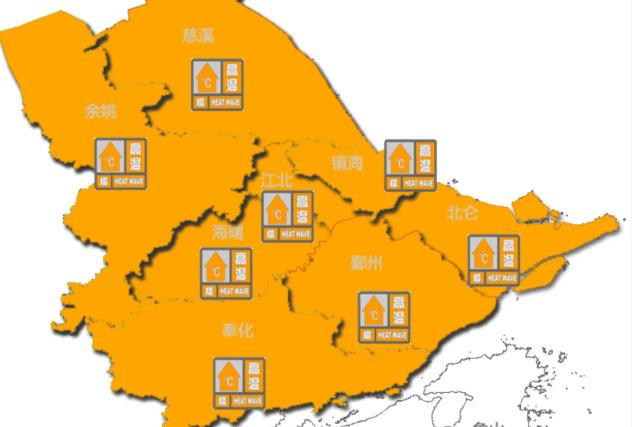

1940年7月16日,天未破晓。浙江宁波镇海口,海面巨浪翻滚,二十艘日舰直奔浙东门户的最后屏障,骤然响起的炮声撕裂黎明……

招宝山炮台,守军紧守老旧火炮血战到底;戚家山丛林,白刃战的寒光里将士宁死不退;青峙岭上,守军顶着“轻武器一般不准对敌机射击”的禁令,以机枪、步枪齐射击落日机……

明知不可为而为之,这场镇海保卫战让日军侵占宁波晚了近一年,粉碎了日军“断绝国际交通运输使中国窒息”的企图,在中华民族的抗战史册上书写了“以弱胜强”的传奇。

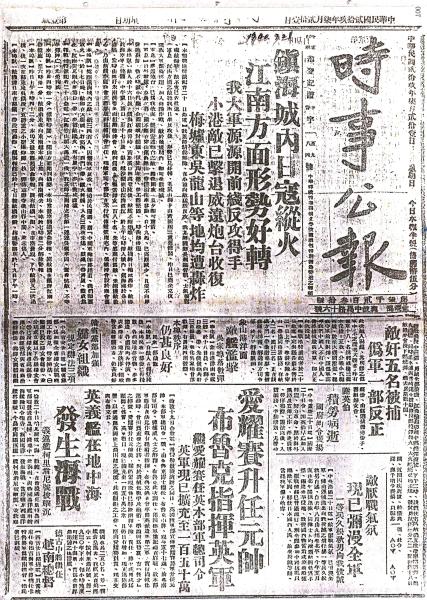

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。时隔85年,走进宁波市档案馆、镇海区档案馆,翻开泛黄、褪色的《时事公报》,我们得以重见那些在炮声中挺立的脊梁,在血泊中绽放的勇气。

烽火骤起,八千余人无家可归

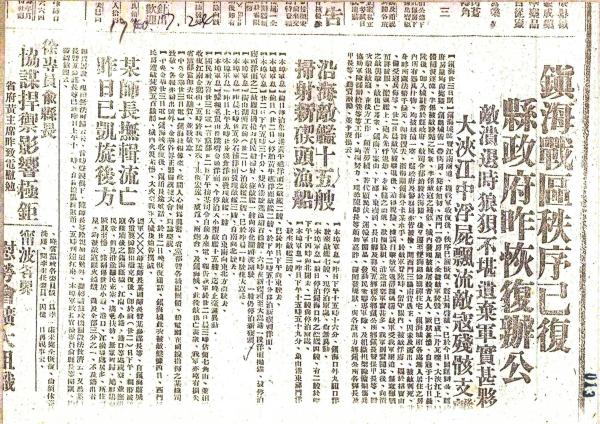

1940年7月17日的《时事公报》头版带着硝烟味:“敌第三舰队宣称封锁华南各港口,昨镇海口外敌舰二十艘开百余炮,敌机三十一架轮番投弹七十余枚。”

日军觊觎镇海要塞已久:

1937年9月,日舰首次进犯镇海要塞;

1938年3月,日舰再次对镇海炮台发起攻击,借机绘制《镇海炮台平面图》,记录各炮台位置,甚至连“宏远炮台的二十四门炮当中有一门无法使用”的细节都标注在册;

1938年10月,广州沦陷,镇海成为中国对外联络的主要港口。日军随军记者小俣行男在《日本随军记者见闻录》中直言“镇海离上海近在咫尺,是一个要塞。那里架设着许多巨大的要塞炮,使得日本军舰无法靠近……日本海军决定首先破坏位于宁波前面的镇海要塞。”

镇海要塞的炮台上,中国守军用的是“老古董”——炮的射程不足、瞄准装置简陋,甚至连装填炮弹都要几人合力。

抗日碉堡群上,当年的弹孔仍清晰可见。镇海区档案馆提供

《时事公报》未细写的是,彼时的中国守军早已将生死置之度外。日舰在远海游弋时,他们隐忍待命;等日舰进入射程,他们便集中火力轰击,腾起的水柱迫使日舰改变航线,暂时退却。

“不堪用”的旧炮里,喷出的不止火药,还有一个民族宁折不弯的筋骨。

天亮后,日机呼啸而至,自晨至暮,先后发起十轮轰炸,几乎每隔一个小时就能听到飞机在上空呼啸而过。

《长警月刊》在“实记”一栏《敌犯镇海》一文中提到:“(飞机肆虐),我江南小港一带,惨遭蹂躏,损失房屋财物不少。”

轮番轰炸一直持续到1940年7月17日凌晨。在炮火掩护下,日军尝试在穿山码头登陆,但遭遇中国守军抵抗;随后,日军搭乘汽艇在齐毛贝村后的老鼠山登陆,向镇海要塞后背推进,占领镇海县城。

同日17时,日军在后海塘、招宝山、紫竹林和大道头登陆。中国守军抱着“死也不让日军前进一步”的信念与之拼杀,但终因装备悬殊,不支溃败。

如今的招宝山(摄于2024年)。镇海区文广旅游体育局提供

日军占领招宝山各炮台,并攻占镇海要塞的制高点——戚家山。

日军登陆后,对手无寸铁的平民施以法西斯暴行,沿途纵火烧房,枪杀百姓,奸淫妇女。从《镇海县志》编纂委员会手稿中记录的1989年12月的一份幸存者回忆中提到:

“男女老幼背包挑担,拥挤从小岭外奔逃,日机回旋用机枪扫射,一时北平路上伏尸盈路,河塘血染,号哭悲惨……死难一百三十余人,日军杀人放火,对妇女多加戮腹杀害……残忍至极,从沙头村、青峙、林唐、江南镇,被烧房屋近五千间,翌日,又将西门武宁镇房屋三千余间烧毁,两处有五千余人无家可归。”

据《中国共产党镇海历史》(第一卷)记载,日军侵占期间,镇海要塞所有炮台都被炸毁,8400余间民房被烧,8000多人无家可归。

侵略者的铁蹄尚未站稳,一场绝地反击的序幕已悄然拉开……

艰难反攻,守军与日军展开肉搏战

镇海沦陷,宁波防务告急。

就在前线将士和日军浴血厮杀之际,中国援军于7月17日从绍兴上虞出发,穿越日军轰炸区,驰援镇海。

中日双方很快将争夺的重点锁定在戚家山。这座不足百米高的小山地势险要,是镇海城区的制高点。对中国军队来说,控制它,就能遏制日军向内陆推进。

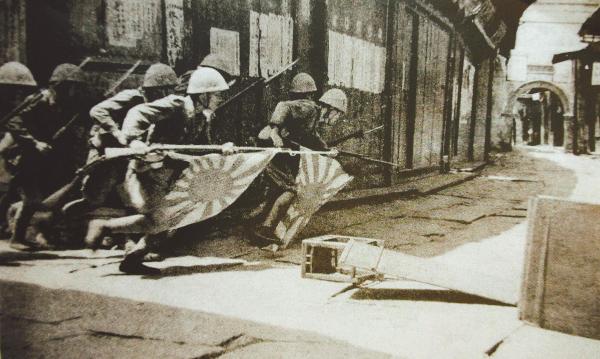

1940年,日军入侵镇海城区。镇海区档案馆提供

“我们死了,后面还有千千万万中国人,戚家山不能丢!”抱着这种信念,在狭窄的山道上,中国守军和日军展开白刃血战。

当时,日军占据戚家山制高点,又有飞机、军舰助阵。中国守军只能趁着夜色,轻装摸黑上山,冲入日军阵地与之肉搏,以近战抵消日军优势。

这注定了战斗的悲壮惨烈——

中国守军军官叶自强用大刀劈倒日军的瞬间,自己也被数把刺刀刺穿;一场战斗下来,整个连的战士从百余人锐减至不足十人,鲜血染红了山间的茅草。

《敌犯镇海》一文中提到:“在二十日的总反攻中,我军英勇地冲入敌阵,与敌肉搏数次,激战两三天,双方损失均重,至廿一日夜,我军抱着决死的精神,翻山倒海地向敌袭击冲杀,敌伤亡甚重,支持不住,遂告溃败,我于廿二日五时许,始将镇海完全克复!”

《日本随军记者见闻录》一书中也曾对战斗有过描述:“激烈的手榴弹战,挥动着白刃进行殊死的劈杀,双方相继有人倒下去。这不是电影,这是流血的现场。”

一直到7月21日,人们才从《时事公报》上看到好消息:“江南方面形势好转,我大军源源开(赴)前线反攻得手,小港敌已击退,威远炮台收复。”

事实上,不甘心失败的日军还曾于7月21日再次集中兵力做最后的垂死挣扎。军舰炮击,飞机轰炸,一时间镇海硝烟笼罩。

1940年7月21日的《时事公报》。原件藏于宁波市档案馆

胜利的战线艰难但持续推进,攻克金山、攻克港口、克复泥湾、克复宏远炮台、克复镇海县城……直到日军完全败退。

据统计,这次镇海保卫战中,有近600名爱国将士阵亡。

7月23日,《时事公报》用大篇幅报道胜利:“本埠民众鸣爆竹祝捷,欢欣若狂”,街头巷尾,百姓举着报纸奔走相告。

面对最终的失败,日军海军陆战队指挥官石桥鉴于说:“日军只是一个大队,要防卫镇海,兵力显然不足”,且“毁掉炮台”的作战目的已经达到。

那不过是日军的自我挽尊。7月24日的《时事公报》说:“敌溃退时狼狈不堪,遗弃军实甚多,大浃江中浮尸漂流,敌寇残骸支离。”那些漂浮的尸体,是侵略者注定溃败的注脚。

1940年7月24日的《时事公报》。原件藏于宁波市档案馆

时隔一个多月后,8月29日《时事公报》刊载“中央宁波二十七日电”:“犯镇海敌酋萍乡自杀,损失惨重遭受斥责”。

这场胜利的背后,是将士的浴血,更离不开百姓的赤诚……

军民齐心,百姓拿出棺材给阵亡英雄用

抗日战争的烽火,从来不是将士独燃的孤焰,而是全民族共赴国难的燎原之火。在“团结抗战”旗帜的指引下,中共党组织、抗日救亡团体与社会各界群众一道,纷纷汇入民族抗争的洪流。

战斗刚打响时,乡贤唐爱陆便受托奔走各乡镇,严令各保长:速派人力抬运伤员,不得躲避、推脱、拖延。

其实无需更多动员,这份民族大义早已融入百姓血脉。戚家山前线枪炮轰鸣,百姓不惜冒着枪林弹雨,冲到离战场最近的地方运转伤员,耳畔呼啸的子弹挡不住他们救死扶伤的脚步。

随着战局趋紧,伤员激增,纱布、绷带告急。消息传开,不少百姓转身回家,将崭新的白布被单利落地剪开,送往阵地。那些本是筹备婚事的嫁妆或积攒多年的家当,此刻都化作救命的绷带。

中共庄桥支部也迅速组建战地服务队,带着担架、急救包和慰劳品奔赴前线。队员们穿梭在炮火间,包扎伤口、慰问难民、宣传鼓动。

镇海岩一乡抗日救亡团还协助乡公所办起难民收容所,共接收难民350余人。

7月18日午后,百姓在长山桥、东岗碶、下邵至五乡沿途的凉亭、桥头旁、大路口陆续支起茶水摊。百姓要么提着铜壶为民夫添水,要么端出刚熬好的蛋汤、稀饭,供伤员取用。粗瓷碗碰撞的脆响里,藏着最质朴的关怀。

戚家山肉搏战正酣时,为了让将士们吃饱了上前线,百姓特地宰了肥猪,将热腾腾的白切肉送到前线。油光锃亮的肉片裹着香气,顺着战壕传递,将士们咬着肉,眼里燃起强烈的斗志。

更令人动容的是一位不知名的老人,看到阵亡将士遗体暂厝荒野,便将自己备下的棺材抬了出来,“孩子们为国捐躯,不能连一口像样的棺材都没有”。

彼时的镇海大地上,每个人都在用自己的方式筑起防线。正是这份军民同心的暖流,在战火中奔腾不息,让“抗战从来不是孤军奋战”有了最鲜活的注脚。

意义重大,粉碎了日军“使中国窒息”企图

《时事公报》的油墨早已褪色,但铅字间的烽火、未书尽的牺牲,早已刻进民族记忆的年轮。

这场激战,在历史坐标中留下了独特印记。此前日军在华南、华东沿海登陆多如入无人之境,镇海保卫战创造的“登陆-反攻-驱逐”的战例,如同一记重锤——装备落后的中国军队凭借勇气与智慧也能战胜强敌。

作为浙东抗战史上的光辉一页,这场战斗的胜利根源深植于中共倡导的抗日民族统一战线:全民抗战的信念深入人心,终将战胜装备精良且被武士道精神裹挟的日军。

《战地》杂志在《镇海大捷的意义》一文中指出:此战粉碎了日军“断绝国际交通运输使中国窒息”的企图,在1940年的抗战相持阶段,这场胜利如同一束光,让“抗战必胜”的信念更坚定。

1941年4月19日,日军再次侵犯镇海口,镇海、宁波相继失守。虽最终沦陷,却比日军原计划迟了近一年。这迟来的一年,恰是镇海保卫战筑起的时间防线。

时隔85年,人们从未忘记。

2005年7月,民间人士出资修建“七一七戚家山抗日纪念碑”,如今纪念碑竖立在戚家山头,与远处雄伟的招宝山大桥、林立的高楼和川流不息的汽车相映。

修建于2005年的“七一七戚家山抗日纪念碑”。记者崔引摄

每年清明,都会有老兵后代、学生代表及社会各界人士来到这里,触摸掩体上的弹痕,听战斗故事,向长眠于此的英烈敬献花篮。

回顾历史,不是为了延续仇恨,而是要让后人知道,和平是用什么换来的;回顾历史,是要告诉后人,所谓英雄,不过是危难时刻挺身而出的普通人;所谓奇迹,不过是在绝境中把“不可能”变成“必须赢”的执着。

镇海保卫战只是历史长河中一朵小小的浪花,却与无数浪花汇聚成中华民族抗战的滔天巨浪。

今天的海疆早已换新颜,但镇海保卫战留下的“无论对手多强,脊梁不能弯”的信念从未褪色。这正是85年后我们回望历史,最应传承的力量。

记者 杨静雅 石承承 通讯员 方梦迪

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号