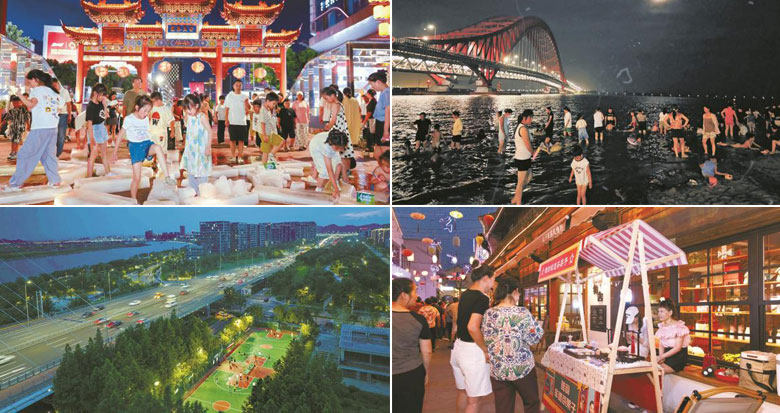

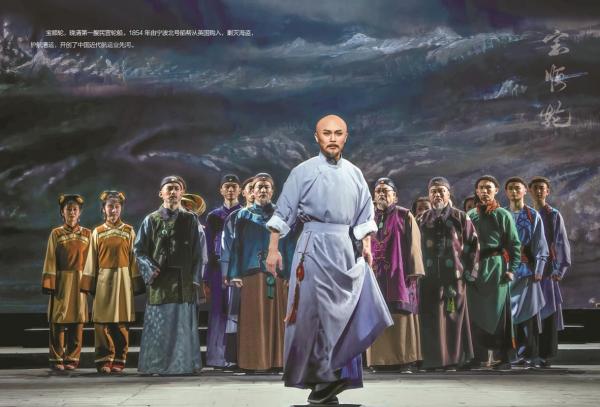

《宝顺轮》剧照

2025年8月12日,甬剧《宝顺轮》在其主人公原型李也亭家乡北仑首演。这出筹划多年的大戏,让一艘穿越时空的“宝顺轮”驶回公众视野,也把属于一个家族、一段商海传奇的磅礴记忆,鲜活地重现在故乡的舞台之上。

戏未开锣,情已先动。李氏家族在全球各地的50余位后人,正循着悠远的呼唤,自五湖四海归航故地。他们将在光影交织的戏中,重新捡拾那些刻印在时光深处的家族印记,重温祖辈筚路蓝缕的创业史诗;也会在时光流转的戏外,与汇聚于此的专家学者、文化贤达一起,以“家风的传承”为精神纽带与心灵桥梁,展开一场深度对谈。这不仅是一次家族凝聚力的深层次唤醒,更是对社会正能量的有力激发。

陈列在海事民俗博物馆(庆安会馆)里的宝顺轮模型。

跨时代

《宝顺轮》以北仑李氏家族李也亭为原型,讲述清末运河漕运衰落背景下,主人公李海定引领宁波航运商人集资购置宝顺轮,革新护航技术抵御海盗,开创近代海运新纪元的传奇故事。

锈迹斑斑的铁锚牵动往事,1854年的浙东海面,一声汽笛刺破长夜。宁波北仑李氏家族的李也亭(剧中化名李海定)立于庆安会馆风雨飘摇的厅堂,身后是猖獗海盗劫掠漕船的烽烟,眼前是清廷水师力竭的困局。当运河漕运的命脉在战乱中朽断,七万两白银集资的契约在宁波商帮手中签下——中国第一艘民营蒸汽战舰宝顺轮,如利剑劈开帆船时代的暮色,轰鸣着驶向近代化的黎明。

肩负着重振漕运事业的厚望,宝顺轮护航粮运、肃清海盗,创下俘获海盗船68艘,歼灭海盗2000余人的辉煌战绩。向海而生的基因代代延续,之后虞洽卿创办轮船公司,陈顺通开辟新航线,董浩云、包玉刚在海外开疆拓土,宁波船王们书写着自己的宏伟篇章,也为宁波商帮的崛起与发展保驾护航。

比起后来船王们的传奇,宝顺轮的结局让人唏嘘。1885年,法舰炮火逼近镇海门户,这艘功勋卓著的老舰载满巨石,毅然坐沉于故土咽喉。钢铁之躯没入碧波的那一刻,它完成了从“开拓者”到“守护者”的蜕变——以自毁的悲壮,为故土筑起最后一道铁壁铜墙。

而我们再次回望那一代宁波商人坚毅而笃实的身影,他们秉持着破釜沉舟的勇气,又蕴藏着开天辟地的魄力,在风起云涌的岁月里奋楫扬帆,又在民族危亡的关隘前慨然沉锚。世事多变,而他们始终是时代浪潮中最沉稳的底色。

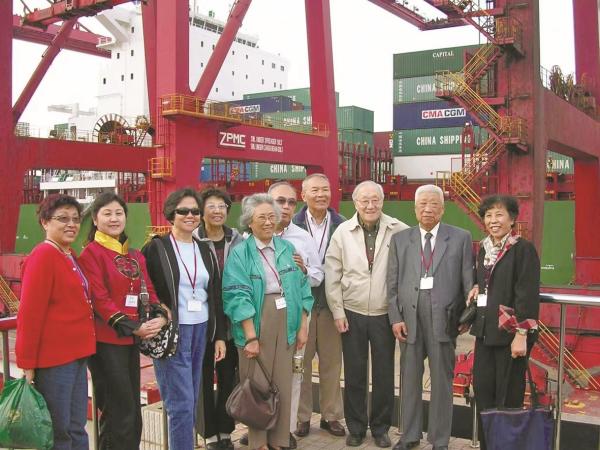

2004年10月30日李家后人同返故里,共叙亲情,其间参观了北仑港。

弄潮儿

若说宝顺轮是破开迷雾的利刃,那李也亭便是手持利刃的战士。

故事还要从清朝道光二年讲起。那一年,上海还未开埠,15岁的李也亭从小港(今戚家山街道)出发,只身前往上海滩闯荡,最早在南码头“曹德大”糟坊当学徒,向沙船水手售卖热酒。1826年,因运河淤塞,清廷试行海运漕粮,规定苏州、松江、常州、镇江、太仓等地的粮船需前往上海交兑,再经沙船由海路运抵天津。为吸引船主参与,清廷提供了优惠政策,船主则从中让利给水手。19岁的李也亭敏锐地把握住了这次机会,成为了一名船工,并赚取了人生的第一桶金。后来在老乡赵朴斋的帮助下,他支付定银,三个月后拥有了自己的第一艘沙船,奠定了后来“上海滩风流百余载的工商巨子”的基石。

1853年太平军战事爆发,传统漕运体系濒临崩溃,海盗活动也更加猖獗。李也亭接手苏松常及浙江漕粮海运,不仅亲自押运,还购得英国武装轮船护航。凭借此举,“久大沙船号”扬名黄浦江,李也亭也一跃成为上海沙船业巨擘。他迅速扩张,从一艘船发展到十余艘的规模,并通过融资在十六铺上游买下滩地,建起了自家的“久大码头”。

站上风口的他并未止步,敏锐洞察到金融之需,与同乡合作在上海陆续开了三家钱庄。李家开始由航运业迈向金融业,建立起一个以航运为核心,囊括钱庄、码头、仓储、百货贸易的庞大产业版图。

然而巨大的危机也随之而来,彼时海盗猖獗,勒索动辄“千万金不止”,严重影响到了南北海运。面对生死存亡的危局,李也亭联合慈溪费纶志、盛植琯等宁波船商,出资购入一艘顶级轮船,并配有先进枪炮。这艘肩负着护航重任、寄托着无数商人期望的巨轮,便是日后彪炳史册的中国第一艘民营军舰——宝顺轮。它不仅是护航的利器,更成为宁波商帮不畏艰险、勇于开拓、保家卫商的精神图腾。

李也亭的一生,从小港启航,于沪上弄潮,终成一代船王巨贾。他破浪前行的胆魄与实业兴邦的担当,不仅铸就了宝顺轮的传奇,更奠定了小港李氏跨越百年的深厚基业。

李祖宁、李祖平、张爱萍、李又兰合影(从左至右)。

李善祥(右三)被聘请为果园技术顾问。

传承者

事业到达顶峰后不久,李也亭就病逝了。这位有远见、有格局的商人定下“传贤不传子”的家规,并将产业经营权传给了侄子李听涛。李听涛后又传予其侄李咏棠,恪守家训,代代相继,不仅将家族事业推至清末上海钱业九大巨头的巅峰,更培育出心系家国、勇于担当的杰出后人:张太夫人临危独救400余名被骗华工,李云书创办中国首家私人银行与轮船公司,李征五捐资百万组建光复军,李薇庄为支持革命不惜身陷囹圄……李氏族人从未在民族大义前缺席。而在实业救国与革命洪流中,李善祥的故事尤为熠熠生辉。

李善祥,这位小港李家乾房的后人,其人生轨迹正是“商之大者,为国为民”的生动写照。初入仕途时,他便因清廉刚正得罪族人,深感官场污浊非己所愿,毅然辞官,怀抱实业救国的热忱远赴东北辽宁锦州,投身农业垦殖。目睹日本苹果横行市场、高价盘剥百姓,李善祥痛心疾首,他创办了著名的“生生果园”,决心以国产苹果抵制侵略。

在锦州,李善祥褪去公子光环,拜农艺师与普通工人为师,整日与泥土为伴。为了让劳作更高效,他让妻子邱天相缝制了一件独特的“善祥装”:藏青色粗布耐磨耐脏,四个硕大的口袋分装刀、锯、剪、叉,省去了工具箱的累赘。他对此装爱不释手,常年穿着,几乎成了他的标志。通过刻苦钻研与实践,他成功培育出“红元帅”“国光”等优质苹果品种。深知“独木不成林”的道理,他无私地将技术和树苗传授给同乡朱庆澜将军、汲金纯等志士,推动锦州周边果园遍地开花,联合形成了抗衡日本苹果的强大力量。他举办盛大的苹果品评会,让锦州百姓第一次吃上了价廉物美的国产苹果,“锦州苹果”的美名由此远扬。

“九一八”事变后,日本入侵锦州,曾多次拉拢李善祥,要他担任锦州农会会长。李善祥坚决推辞,后带领家小回到老家小港(今戚家山街道),在小港镇组织建立抗敌救援会,救援会设有宣传、救护、担架三支队伍,在战火硝烟中积极进行抗日救国运动。他还鼓励孩子们前往抗战一线,他的子女、儿媳、女婿共有10人先后投身革命,加入了中国共产党,其中7人参加了新四军。女儿李又兰加入新四军后,凭借出色能力担任军部速记员,以笔为枪,记录着党的方针政策、重要会议和战斗部署,为革命事业默默贡献着智慧与力量。在战火纷飞中,她与同样投身革命洪流的开国上将张爱萍相识相知,结为革命伴侣,共同为革命信仰发光发热。

李氏家族纪念馆

李家族人参观纪念馆。

赤子心

从李也亭开始,李家的儿女们始终以不同的行动方式,坚守并践行着共同的信念。那份代代相传的赤子之心,在风雨飘摇的年代里抽枝散叶,最终长成一片为家国遮风避雨的森林。

从晚清到民国,乃至当代,李氏家族世代造福桑梓:举凡捐资兴学、赈济灾民,乃至新中国成立后慨然将家族义庄地契献给国家等诸多义举,无不同脉相承,深刻诠释了这个家族“商之大者,为国为民”的百年精神内核。这个根植于宁波北仑的名门望族,无论成员在商界纵横捭阖、创办实业以图救国,抑或在危难时投笔从戎、以科技强国,无不将个人与家族的命运,深深根植于国家兴衰之中。

所以,即便时代的洪流将李家人推到了世界的各个角落,共同的根依然将他们和出发的地方连在一起。

事实上,不管走到哪儿,李家后人始终未曾停止对先辈足迹的追寻。早在2009年,李家近40人便相聚宁波,集资为宁波大学捐建小音乐厅。2012年,李家后人李名麟出资100多万元助建的戚家山街道养正公共卫生楼正式落成。今年,李家后人张小妞女士将曾外祖父李云书、外祖父李祖贤、母亲李玫生前珍藏的30余件书信、字画及书籍等无偿捐赠给戚家山街道李氏家族纪念馆,为研究家族史与地方文化提供了珍贵史料。这些无不彰显着李家后人对故乡的眷恋和对先辈的敬仰。

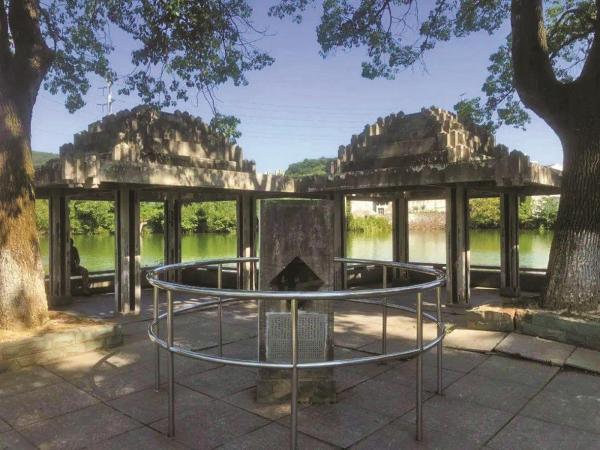

养正亭

乾坤亭

如今的北仑,虽然小港李家故居已不复存在,但由李氏家族后人设计出资建造、由张爱萍将军题写匾额的“乾坤亭”仍静静地矗立在蛟山公园。

时光流转,宝顺轮从未远去,一部戏将又一次将各地李家后人聚在一起,也又一次让世人展示“向海图强”的轨迹和赤子之心的延续。一个家族的传奇终将与那劈开时代巨浪的巨轮一起,跨越百年,历久弥坚!

宁波晚报记者 樊卓婧 李佳明

实习生 郁蕙宁

通讯员 陈未鸣 曹琭

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号