“城市的最大的物质性的遗产是一座座建筑物,还有成片的历史街区、遗址、老街、老字号、名人故居等等。”正如文化学者冯骥才提出的“活态保护”观点所言,新时代古城复兴需要链接历史与当下的时空对话。

5月16日,在宁波市江北区慈城古县城内,“千年古城 浙里青春”古城对话交流活动的思想火花激烈碰撞——“中国四大古城”山西平遥、云南丽江、四川阆中、安徽徽州的守护者,浙江省台州府城以及省内十余家古城、古镇代表齐聚于此,以慈城20余年复兴实践为样本,共探文化遗产可持续发展的“青春密码”。

这座始建于唐代的“江南第一古县城”,用20余年画出“古今对望”的复兴图景:2.17平方公里的古城肌理间,以“绣花功夫”让60万平方米的明清古建筑群重焕生机,519名进士的耕读精神化作沉浸式文化长廊,诸多明清衙署建筑和名人文化场馆共同构成“活态博物馆”。

何以筑基?

守护千年肌理的抉择

冯骥才曾在一篇文章中说,“慈城是我国现存无多的江南古县城之一”,而且“这一切全美好地保存在不到三公里见方小小的城区里”。

2001年的春天,彼时全国城镇化浪潮汹涌,“拆旧建新”成为主流。慈城也同样站在了十字路口——是推倒重来建新城,还是修旧如旧续文脉?宁波市委市政府当机立断作出保护开发慈城古县城的决定。于是,慈城邀请同济大学的阮仪三团队制定《慈城古县城保护与发展规划》,并明确将该规划作为慈城古县城保护开发工作的指导性文件。

“慈城作为中国传统县城的典型代表,仍保留着‘一街一河双棋盘’的完整形态,在江南乃至全国都少见,其历史文化保存数量和其本身遗存的历史文化都具有很高价值。”在阮仪三的指导下,孔庙、县衙、校士馆等明清古建筑群的一砖一瓦被标注上保护坐标,慈城古建筑群得以完整保留,犹如守护住了“活着的历史”。

这一抉择在2005年迎来了思想的升华,为古城保护注入灵魂。

如何让古建筑“活”起来?慈城选择了一条更需匠心也更考验定力的路——古城保护可以适当“慢一些”,必须坚持使用“绣花功夫”……这些年里,慈城累计修缮了文保和历史建筑45处约6万平方米,协调改造了风貌建筑约9万平方米,推动60万平方米明清古建筑群得到有效保护和完整呈现。这不是简单的“修旧如旧”,而是用匠心独运的技艺,让每一块青砖、每一片黛瓦都成为活态慈城的见证。

2009年12月,慈城古建筑群荣获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护荣誉奖。世界为何选择慈城?当时的评委会给出了答案:“本项目将古建筑作为可持续的资源加以整修维护,体现了对传统建筑结构细部、技术工艺和空间布局的尊重,使地方手工艺传统与建筑维护技术得到了复兴……”

2010年,《宁波市慈城古县城保护条例》颁布实施,成为全国最早的古城保护地方性法规之一。此后,《慈城历史文化名镇保护规划》《慈城古城控制性详细规划》等先后编制实施。二十余年间,从条例、保规到控规,慈城古县城构建起“顶层设计+制度保障+具体实施”的全链条保护体系,为古建筑群的长久延续筑牢根基。

从青砖黛瓦的匠心修缮到历史文化的古韵新生,慈城在守护千年肌理的征程中,以技艺为笔、以法治为盾,将凝固的历史书写成流动的文明长卷。

何以共鸣?

激活历史文化的焕新

青砖黛瓦间藏着7000年文明密码,马头墙下流淌着1200年县城记忆。沿着中轴线两侧,孔庙、城隍庙与民居鳞次栉比;药商博物馆、抱珠楼、浙东书风传习所等“宝藏打卡点”连成一片,整个古县城犹如一座开放的博物馆。

千百年来,慈城这片土地人才辈出,曾走出了5名状元、1名榜眼、3名探花以及519名进士;现当代有著名京剧大师周信芳,近代钱业领袖秦润卿,中科院院士谈家桢、颜鸣皋、朱祖祥,著名作家冯骥才等。他们的足迹与智慧,将慈城的盛名传播得更远更广,也让慈城深厚的文化底蕴与时代脉搏同频共振。

慈城的文化魅力,远不止于此。这里还孕育了四大璀璨文化——慈孝文化、耕读文化、建筑文化、药商文化,成为独特的精神标识与文化符号。“董黯孝母”的故事流传至今,慈孝文化主题活动连续举办15年;每年中城小学的新生都在孔庙参加“开笔礼”,书写着耕读文脉;古城守望者钱文华踏遍青山,让同治年间的《冯承仁堂药目》重现……

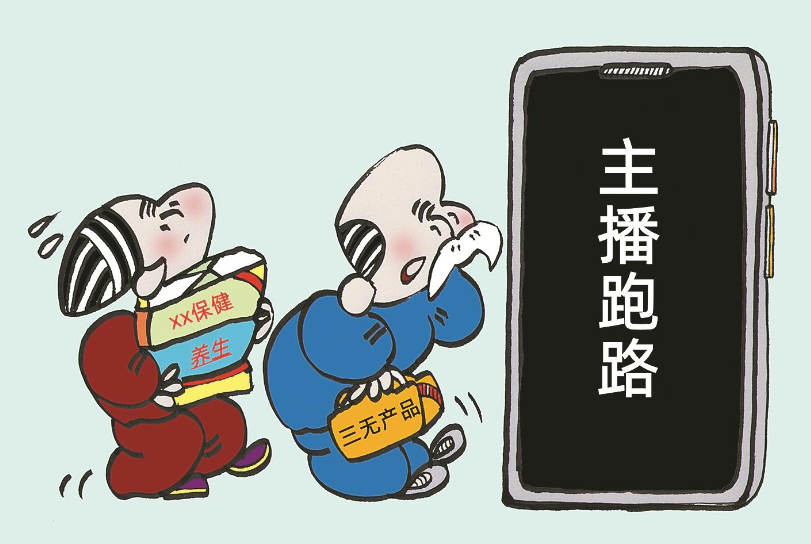

在古县城的街巷间,非遗技艺的现代表达正在破圈。螺钿非遗匠人邵益达的直播间里,《哪吒闹海》的神话意象在贝壳光泽中重获新生,吸引着众多年轻人“用下单代替打卡”。在囍园宋韵婚礼传承基地里,应华飞为新人们穿上“凤冠霞帔”……

这场传统与现代的“双向奔赴”不止于传统技艺。依托古建筑的活化利用,建筑肌理的创新表达,古建旧宅有了“新生命”。谈家桢生命科学教育馆、周信芳戏剧艺术馆、冯定故居·真理园、冯骥才祖居博物馆等10余处文化空间焕新,慈城尝试因地制宜突出“个性”,利用名人IP,增加在地文化的辨识度,古宅变身打开了青年人的新域场。

“见人见物见生活”,让文化传承“活”起来。孔庙祭孔大典与国学夏令营共振,药商博物馆开设中医研学,古县衙化身廉政教育基地……历史文脉在当代语境中生长出新的枝丫,慈城这座没有围墙的博物馆,成为了连接过去与未来的文化磁场。

何以致远?

聚合青春引力的密码

站在慈城大东门城楼上远眺,60万平方米明清古建筑群错落有致,与南面的现代化慈城新城、西面的江北高新技术产业园及周边的美丽乡村相互映衬。在这里,传统与现代交织,勾勒出一幅城乡融合发展的新时代画卷。

2020年浙江省政府工作报告提出实施千年古城复兴计划,2021年慈城镇成功入选首批试点。这些年来,慈城以千年古城复兴为总抓手,通过“古城+产业+乡村”三维联动,走出了一条文脉传承与高质量发展并行的创新之路。

以深厚历史文化底蕴为根基,古城逐步构建起文旅发展的新模式。大东门城楼重建后再现历史雄姿;大东门—民权路—慈湖的主游线,备受游客青睐;民权路创意年糕吃法“芝芝牛牛煨年糕”等爆款产品颇受欢迎;魔术师董亮打造的“654俱乐部”IP在网络平台“出圈”,吸引了来自全国各地的游客;影视剧《滤镜》《小巷人家》取景地打卡,成为热门活动;“慈城过大年”“国庆欢乐游”等假日文旅活动丰富多彩。5年内,古县城接待游客数和旅游总收入增长至原来的四倍。

青砖黛瓦浸润千年文脉,智能车间跃动数字脉搏。2024年,慈城全镇工业总产值突破750亿元大关,2家上市公司、6家国家级单项冠军企业、14家专精特新“小巨人”企业加快产业升级,传统制造业借数字化转型迸发强劲动能。2024年,慈城镇位列全国千强镇35位,全省第3、宁波市首位,荣获全省千年古城复兴试点和省级小城市培育试点监测“双优秀”。

在乡村振兴的浪潮中,毛岙村、半浦村、南联村等乡村也充满活力。村里涌现出多种新业态,充满异国情调的Bamboo Coffee Roasters(毛竹咖啡),让人心身愉悦的梵行疗愈空间,茶香与咖啡香交织的浦溯茶咖,汇聚青年创业者的南联下溪湾文创一条街……这些新业态为乡村带来新的经济增长点的同时,也吸引了更多年轻人返乡创业,共同助力乡村振兴,努力实现共富美丽乡村的目标。

站在新的历史起点,慈城提出在“精致城区、幸福江北”建设引领下,勾勒“千年古城、青春慈城”发展新蓝图。未来,在传承好千年古城深厚历史文化底蕴的基础上,慈城将进一步建设年轻城、吸引年轻人、彰显年轻范。“我们将始终坚持保护优先不动摇,继续加大古建修缮与非遗传承力度,加快南游客服务中心、东镇桥北街区、水泥厂地块等重大文旅项目建设,对标5A级景区创建标准提升运营管理水平,持续深化文旅融合,进一步打造更具人气的千年古城复兴样板。”慈城镇主要负责人说道。

慈城二十余载复兴路,这座“活着的古县城”希冀在与时代的对话中聚合更多青春引力。

仇欢 竺佳 金贤芳

【专家点评】

守护历史,传承创新

胡力骏

慈城古县城兼具人居型遗产特性,既是承载着深厚历史文化价值的遗产,也是居民日常生活的家园。在推动其保护与发展的过程中,底线思维至关重要。鉴于历史文化遗产的不可再生性,保护好现有的遗产家底无疑是未来发展的基石。同时,应将古县城视为一个有机的“生命体”,对其经济、社会、文化以及自然环境等各方面进行综合且系统的考量。一个可持续的发展模式,必然是在坚守保护底线的基础上,实现各方利益的协调与共赢。此外,保护传承工作需要长期投入,并依据时代变迁不断优化调整,而这些持续不断的努力本身也将转化为未来的文化遗产。

回顾慈城古县城 20 余年的保护发展之路,其取得显著成效的关键在于几个重要方面的坚守。对保护的执着,使得古县城的整体格局得以延续,周边田园山水空间获得全面保护,冯俞宅、彩绘台门、甲第世家、布政房等诸多古建筑也得到了妥善修缮,重焕生机。在品质把控上,慈城注重前期研究,即便进度稍缓,也始终将高品质的实施效果作为追求目标。试点总规划师咨询服务制度的举措,实现了从项目策划、设计到实施、运营的全过程专业指导,有力保障了项目质量。而在创新方面,慈城从保护工作伊始便秉持遗产与融合发展理念,大东门城址的博物展示、小东门意向空间打造以及冯骥才祖居的新旧对话等实践,均具有开创性意义,为其他历史文化名城名镇名村的保护工作提供了宝贵示范。

展望下一步的保护传承工作,应进一步聚焦古县城的人居属性,致力于提升居民生活条件、完善服务设施,让居民在古城保护过程中切实拥有更多获得感,使古城不仅成为历史的见证者,更成为居民幸福生活的家园。

(作者系上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院总工程师)

【手记】

在历史与未来的交汇处聆听慈城

初夏时节,再次踏上慈城的土地,脚下青石板路的缝隙里钻出新绿,孔庙前的古柏枝丫轻拂,仿佛在诉说着这座古城的前世与今生。二十余年的坚守与传承,这是一场跨越时间的接力赛。自2001年起,当城镇化浪潮席卷全国,拆旧建新成为多数人的选择时,慈城却毅然决然地选择了另一条道路。

那些年,修缮文保建筑的工匠们,用一砖一瓦的精细修复,让历史的温度得以留存;立法者们,用法规与政策的缜密编织,为古城撑起法治的保护伞。这不仅是对建筑的守护,更是对文化的敬畏与对历史的深情回望。

然而,保护并非终点,而是为了让历史在新的时代里焕发生机。走进如今的慈城,古建筑与现代生活水乳交融。谈家桢生命科学教育馆里,孩子们在科技与历史的碰撞中启迪智慧;直播间里,螺钿非遗代表性传承人的刻刀起落间,古老的技艺搭乘互联网的快车走向远方。这些鲜活的场景让我们明白,文化传承绝非静止的标本陈列,而应是活态的、可触摸、可参与的生活体验。慈城用其独有的方式,将历史融入当下,让文化成为人们生活的一部分。

慈城的故事,是宁波乃至中国古城保护与发展的一个缩影。它让我们看到,当历史与未来相遇,当文化与生活交融,一座城便能在岁月的长河中焕发出“青春”的魅力。

编辑: 陈奉凤纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号