从左到右,依次为2018年《渡你的人再久也会来》、2021年《世间的小儿女》、2023年《在菜场,在人间》、2024年《去有花的地方》、2025年《她乡》。

在我获得了“菜市场女作家”的头衔后,被读者问得最多的问题有两个:第一,你是如何在平淡无奇的日常中找出了写作的素材;第二,你笔下的人物是否都能对应现实生活里的具体的原型。

成为一个所谓的作家,原非我本意。从2010年冬天至今,我全部的书写,均不是刻意的寻找,而是偶然得到。如果一定要给出答案的话,我只能说,我一直在认真生活——大凡认真生活的人,总能在别人忽略的角落里,捡拾到有意思的东西。

我在余姚梁弄镇菜市场摆流动小百货摊谋生的十八年里,至少接触了这个小镇上百分之八十的居民。我喜欢待在人群里,喜欢观察人,因为这个世界最迷人的,就是人本身。

哪怕随机从人堆里扒拉出的一个外表平淡无奇的人,都会有专属于他自己的一部波澜壮阔的史诗。

相较粗线条的男人,我更乐于结交不同年龄层的女人。女人一旦走进婚姻,在光阴的推波助澜下,婆媳、夫妻、儿女、工作大小问题就会像抓不完的虱子一样,间歇性地扰乱女人的日常秩序。

我随时切换身份和她们一起八卦,借出耳朵听她们吐槽,甚至充当狗头军师,给她们出谋划策。当我在键盘上串联起她们的故事时,我甚至会产生一种奇怪的错觉,仿佛我不再是我。我感受着她们的感受,决策着她们的决策——我,即她们;她们,就是我。

后来的某一天,我突然意识到,这种轻车熟路的代入感,与其说是写作者的敬业,还不如说是同性之间下意识的共情。

我的新书《她乡》划为“她们”和“我们”两个部分。

“她们”虽然生活在同一个小镇上,却各有各的身份,各有各的困顿:

遭遇骗婚,终其一生都在代替丈夫“当家作主”的外省媳妇;

间接拆散儿子媳妇、控制欲极强的旧式婆婆;

在母亲受难时伸出援手,又坚决不原谅母亲抛弃行径的女儿;

拒绝送智障孙女去嫁人,“活一天,顾一天”的奶奶;

意外破相,无法婚姻自主的山区少女;

少年坎坷,幸得爱神垂怜的哑巴姑娘;

单打独斗,中风后努力自救的中年女小贩;

以及,安居一隅、形影相吊却又怡然自得的中年离异女子。

生活于她们而言,时而似一方没有明确界限的阔地,时而好比一只无法甩脱的囚笼。她们命运内的爱与怨、龌龊与温暖,是普通女性群体最真实的切面。

“我们”都是我家族中的女性长辈、亲人、家人。她们距离我最近,是我最熟悉的参照物。

我写下“我们”的过程,既是让已逝世的人在我的文字中复活,又是在与不同时期的自己对话。

童年、少年、青年、中年,往事慷慨丰沛,不动声色地还原出我的来路。我之所以活成眼下这个样子,成了这样的一个我,和这些最亲、最爱的“我们”有着千丝万缕的关联。

没法说,岁月对女人是厚爱,还是薄待。世俗规定女人既要滴水不漏,又要海纳百川。她们有的提枪上马,勇往直前。有的左顾右盼,犹豫不决。她们在琐碎逼仄的缝隙尘埃间,一边挣扎,一边变老。她们织造出独一无二的生活,又被亲手织造出来的生活所牵绊。

她们坚韧、执着、良善、通达,是坚硬现实中的恒久微光。也就是这些个体的动人微光,指引着年近五十的我,有尊严地活着,活下去……

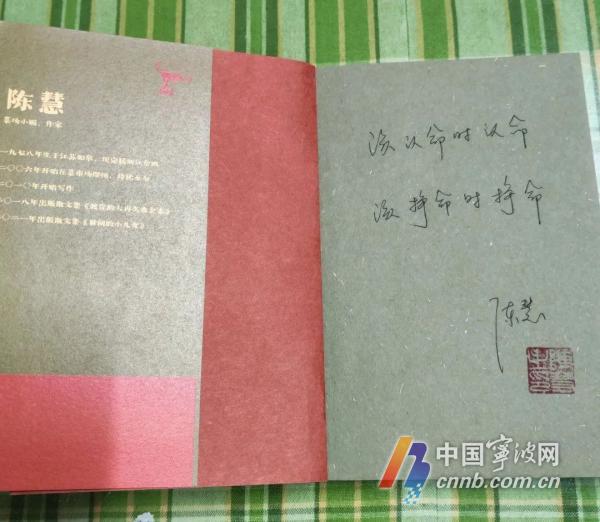

作者简介

陈慧,原籍江苏如皋,新余姚人,70后职高生,菜市场卖小百货为生,摆摊之余写写小文,相继出版散文集《渡你的人再久也会来》《世间的小儿女》《在菜场在人间》《去有花的地方》《她乡》。

编辑: 陈晓怡纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号