甬派客户端记者 顾嘉懿 通讯员 邱吉瑜

2025年夏,为配合通苏嘉甬铁路建设,宁波市文化遗产管理研究院在慈城郭塘岙完成了一次抢救性考古发掘——一座保存较为完整、结构清晰的东汉龙窑,在历经两千年的岁月尘封后重见天日。

此次发现不仅出土了数量可观、种类丰富的窑具与瓷器标本,更为深入探究早期越窑的工艺演变及黑釉瓷的起源问题,提供了较为关键的新材料。

郭塘岙窑址整体面貌。本文图片均由宁波市文化遗产管理研究院提供

配合铁路工程的考古发掘

郭塘岙窑址位于宁波市江北区慈城镇八字村,地处长溪山脉南麓、郭塘河东岸的坡地。

早在20世纪70年代末,文物部门就在此区域调查发现了多处汉六朝时期窑址。20世纪80年代,郭塘岙窑址被列为宁波市级文物保护单位,但并未展开规模性发掘。

周边位置示意图。

随着通苏嘉甬铁路工程建设的推进,为保护地下文物免受影响,2025年5月至7月,经国家文物局批准,宁波市文化遗产管理研究院对该窑址进行了抢救性考古发掘,一座结构完整的汉代龙窑由此“重见天日”。

经判断,这座龙窑建造使用于东汉时期,长达22.5米。

龙窑,作为我国古代南方地区常见的窑炉形式,因其依山而建、形似蜿蜒长龙而得名。

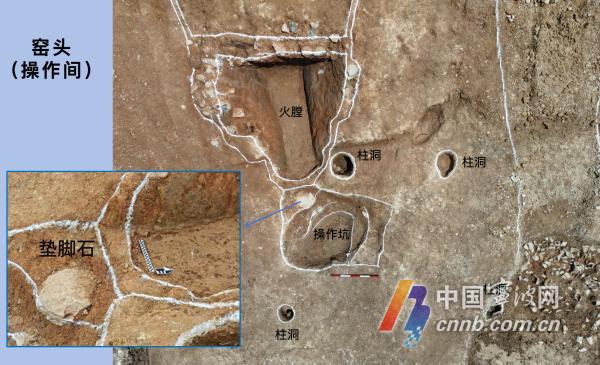

郭塘岙龙窑由火膛、窑床、窑尾三部分构成,属于典型的三段式结构,各部分功能明确,协同运作,可完成陶瓷的烧造过程。

火膛相当于龙窑的“心脏”,用于点火升温。郭塘岙窑的火膛规模较大,进深约2.2米,底部留有火门,后方与窑床有约1.2米的高差,有利于形成抽风力,提升窑温。

火膛。

窑床,作为放置坯件的重要平台,其设计独具匠心。坡度较陡,前段约24°,后段约28°,这样的坡度设计有助于火焰在窑内顺畅流通,使坯件能够均匀受热,从而提高烧造质量。

郭塘岙窑址考古领队、项目负责人王光远介绍,窑床底部还铺有细砂,仔细观察能发现至少有过4次修整痕迹,“充分说明该窑曾长期投入使用,见证了古代陶瓷烧造业的繁荣与兴衰。”

至于窑尾,设有3个半圆形排烟坑,它们相互配合,构成了一个完整的通风系统,能够及时排出窑内的废气,保持窑内空气的流通,为陶瓷的烧造创造良好的条件。

窑尾。

此外,窑头处还发现了操作面、柱洞及排水沟等附属设施,让人想见窑工烧窑场景。

窑头。

黑釉瓷的发现有突破意义

8月初,宁波市文化遗产管理研究院组织召开了“宁波市江北区郭塘岙窑址考古发掘专家论证会”。

与会专家一致认为:龙窑的坡度、长度与火膛体积等因素,直接关系到烧成效果的好坏,郭塘岙龙窑在结构上展现出的高度完整性,在浙江同期窑址中实属罕见。

它不仅彰显了汉代窑炉技术的成熟与先进,更为研究东汉窑炉技术提供了珍贵的实物范本,具有较高的历史和科学价值。

除了龙窑遗迹,郭塘岙窑址还发掘出土了一批窑具与瓷器标本,种类丰富,反映出较高的工艺水平,也窥见东汉瓷业风貌。

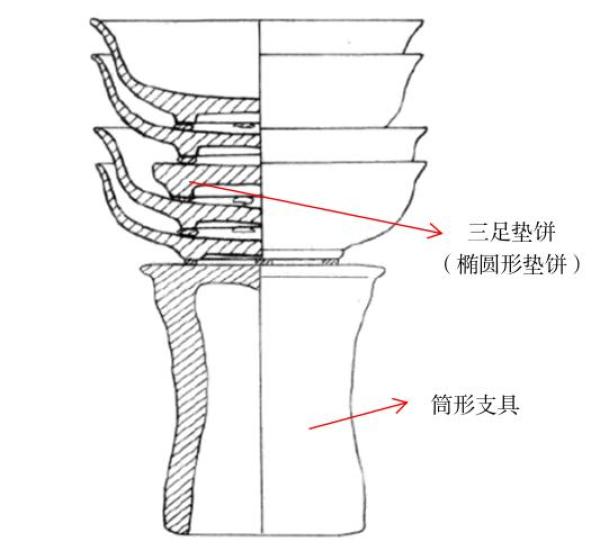

窑具包括三足间隔具、双足垫具、圆形垫饼、覆钵形垫具、筒形支具等,用于在装烧时支撑、间隔器物,防止粘连。

三足垫饼。

筒形支具。

烧造示意图。

产品类型包括罍、壶、锺、罐、盆等日用器。

釉色以青釉和黑釉(酱褐釉)为主;纹饰有水波纹、菱形纹、方格纹、蝶形纹、梳篦纹等,风格古朴,具有典型的东汉特征。

器物上的不同纹饰。

其中,黑釉瓷的发现颇具突破意义。

“以往认为,东汉时期兼烧黑釉瓷的窑场主要集中于德清窑(湖州地区)或是上虞早期越窑。郭塘岙窑址出土的黑釉瓷产品,表明东汉时期,宁波慈城一带也已掌握黑釉烧制技术。这一发现拓展了我们对黑釉瓷产地的认知,为深入研究黑釉瓷的起源和发展提供了新的视角和方向。”王光远说。

黑釉盘口壶。

黑釉扁壶。

黑釉瓷残片。

越窑作为中国历史上延续时间最长、影响最广的青瓷窑系,在中国陶瓷史上占据着举足轻重的地位。从其发展史来说,早期越窑烧造主要以绍兴上虞为中心,经过长期的发展演变,至唐代转移至慈溪上林湖一带。

“郭塘岙窑址时间上恰好处于早、中期越窑过渡阶段,其发掘成果犹如拼图中的一块,为理解越窑的空间扩张轨迹与技术传播路径,提供了较为珍贵的新材料,有助于我们更加全面、深入地认识越窑的发展历程。”

据了解,在历年的考古调查中,郭塘岙窑址周边2公里范围内还发现了其他汉六朝时期的三处窑址,分别是鸡步山窑址、季岙窑址和云湖窑址。从产品与窑具种类看,鸡步山窑址、季岙窑址的时代和郭塘岙窑址一致,都为东汉时期;云湖窑址则为南朝时期。

“可见在当时,郭塘岙一带因为某种区位优势(同时拥有瓷矿原料和水源),形成了一定的窑业规模。”

据了解,这批出土文物将在进一步研究后与公众见面,讲述宁波作为“海上陶瓷之路”重要起点的灿烂历史。

编辑: 杜寅纠错:171964650@qq.com

中国宁波网手机版

微信公众号